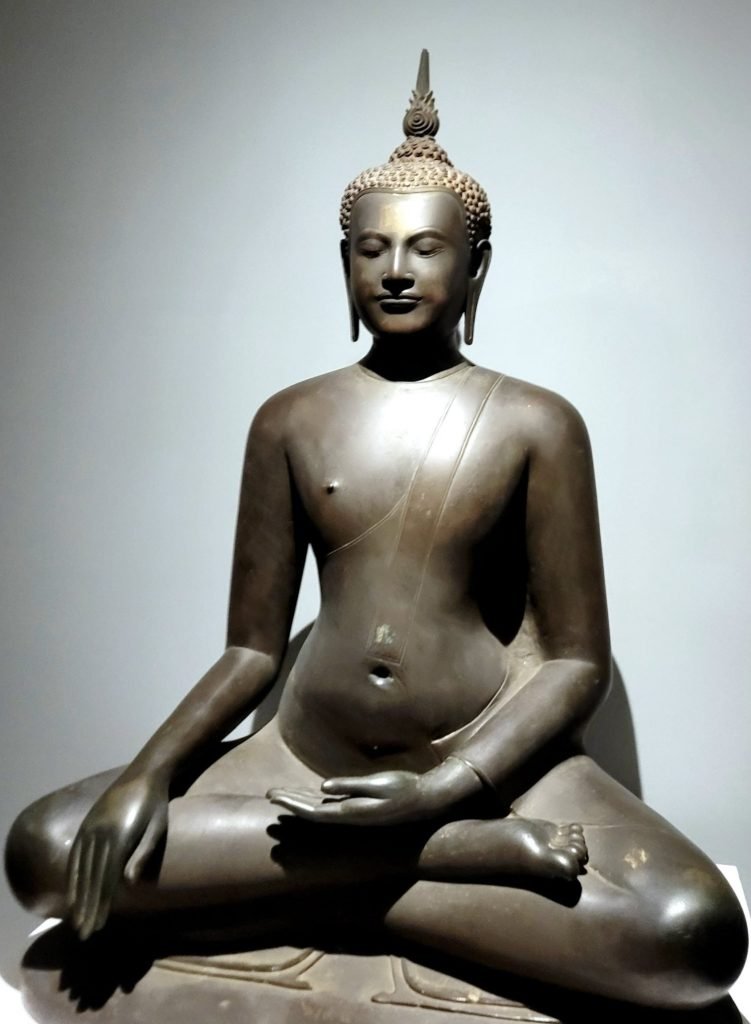

ヴィパッサナー瞑想と禅の技法をベースに、気づきの開発と調整、日常生活との統合に取り組んでいきます。

このような方へお薦めできます

* クリシュナムルティ、禅、ヴィパッサナー瞑想(マインドフルネス)などに関心を持ち、実践を通して理解を深めたい方。

* 慢性的な痛み、解消されない不調など、長期化した身体的問題を抱えておられる方。

痛み・苦しみを、受容的に、丁寧に、徹底して感じ味わい尽くすことによる和解と共存のあり方を学びます。

また、そこに、問題そのものの根本的解決への道もあるのかもしれません。

* 芸術、身体表現、治療などに関わっておられる方。

厳密で繊細な知覚力(感受性)の開発と、そこに根ざした、より統合的で自然な運動出力の獲得― 存在の深みから発する運動や表現の可能性を共に探っていきます。

苦しみから気づきへ

いま、ここに在ること―

それによって、思考と感情にもみくちゃにされ苦しんでいる自分から抜け出し、明晰で静寂な、満たされた心をもって生きられるようなること…

二十代はじめで瞑想に志した私にとって、それは何としてでも実現したい憧れ・目標であり、そこを目指して努力を重ねました。

色々な道場に通い、様々な技法を学び、それを実現すべく苦心する日々が続きました。

ようやく、その努力が実り、瞑想による心の静まりと、いま・ここに在ることの透明な充実感を幾らかでも味わえるようなった頃には、十年以上の月日が流れていました。

私にとって、思考の世界(自分の頭のなかの世界)から一時的にでも脱出するということは、それほどにも大変なことだったのです。

その歳月を経て、私が理解したことは、

自分のなかの雑多な思考が減り心が静まってくると、より今の瞬間の身体的/知覚的事実に留まっていることができる。

それに伴い、自身のなかに存在していた、苦しみ・物足りなさ・不満足さなどの感覚は、遠のき、薄れていく。

そして逆に、この身と心を持って、ここに存在し生きていることの清らかな喜びを味わうことができる。

と云う、ある意味、単純な事実でした。

しかし、それは、生きることの味気なさと、自らのなかに渦巻く思考と感情とに苦しめられ生きてきた私にとって根本的な救いであり、生きると云う苦役からの大いなる開放とも感じられるものでした。

こちらのコースの内容は、私がそうして学んできた、禅やヴィパッサナー瞑想の実践技法のエッセンスです。

自らの内なる意識のざわめき(思考・感情・概念)を鎮め、心が作り上げた世界から脱出すると云う、瞑想の最初にして最大のステップを、限られた日数のなかで、いかに実現(実体験)し、意識構造に定着させることができるか、と云う課題のもと編まれた、気づきのトレーニングプログラムです。

修行とは、脳の筋トレである

修行とは、つまり「脳の筋トレ」であり、そこに「肉体の筋トレ」との違いは本質的に存在しません。

うまくデザインされた訓練によって、脳に(突貫作業で)新しい溝を刻む、気づきの運河を掘る。

その(開通した)運河に、(気づきの)水を流す。

流せば流すだけ、新しい溝(シナプス結合)は強くなり深くなり、意識はより、そちらに流れやすくなる。

そのための(呼び水としての)反復練習― それが実践でおこなうことのすべてです。

「筋肉は裏切らない」のと同じく、気づきの修行もヒトを裏切りません。

なぜなら、そこは、神秘的な要素などまったく介在しない、おそろしく現実的な訓練の世界であるからです。

必要とされるのは、情熱を伴ったストイックで持続的な取り組み、それのみです。

コースの全体像

気づきのアート (研修の概論)

コースの詳細案内 (人数、日数、食事など)

アウェアネス・リトリートセンター 気づきの研修所

船江 霊基(ふなえ れいき)

awarenessism@gmail.com

reiki.funae(LINE ID)

070-9155-2062

Instagram