тљїСИђсЂ«сѓ┤сЃ╝сЃФсЂФтѕ░жЂћсЂЎсѓІсЂЪсѓЂсЂФсђЂсЂўсЂцсЂФсЂЪсЂЈсЂЋсѓЊсЂ«жЂЊсЂїсЂѓсѓІсђѓ

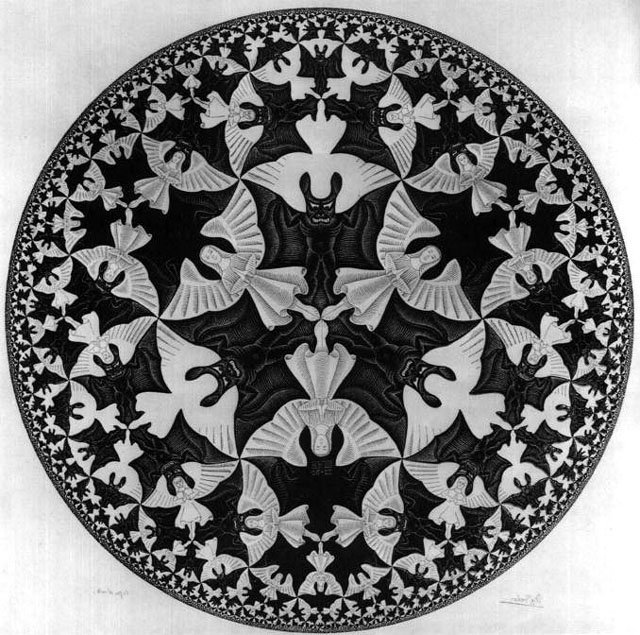

сЃЕсЃ╝сЃъсѓ»сЃфсѓисЃЦсЃіуюЪуљєсЂФУЄ│сѓІжЂЊсЂ»уёАсЂёсђѓ

сѓ»сЃфсѓисЃЦсЃісЃасЃФсЃєсѓБ

УЄфУ║ФсЂ«сЂЊсѓїсЂЙсЂДсЂ«С┐«УАїжЂЇТГ┤сѓњТї»сѓіУ┐ћсѓІсЂесђЂсЂЮсѓїсЂ»С║њсЂёсЂФт»ЙуФІсЂЌтљдт«џсЂЌтљѕсЂєуљєУФќсЂеТіђТ│ЋсЂесЂ«Тѕдта┤сЂДсЂЌсЂЪсђѓ

сЂѓсѓІТЋЎсЂѕ/Тќ╣Т│ЋУФќсЂФсЂ»сђЂсЂЮсѓїсЂет»ЙуФІсЂЌтљдт«џсЂЎсѓІ№╝ѕт«┐ТЋхсЂесѓѓС║ЉсЂѕсѓІ№╝ЅТЋЎсЂѕ/Тќ╣Т│ЋУФќсЂїтГўтюесЂЌсђЂсЂЮсЂ«сЂЮсѓїсЂъсѓїсЂ«сЂфсЂІсЂФсѓѓсђЂсѓѕсѓіу┤░сЂІсЂфсЃгсЃЎсЃФсЂДсЂ«УђЃсЂѕТќ╣сЂ«уЏИжЂЋсЂеУФИсђЁсЂ«ТёЪТЃЁсЂФТа╣сЂќсЂЌсЂЪУєауЮђсЂЌсЂЪУФИтЋЈжАїсЂїтГўтюесЂЌсЂдсЂісѓіРђдсЂесђЂсѓѕсѓіт░ЈсЂЋсЂфТќ╣тљЉсЂФсѓѓсђЂсѓѕсѓітцДсЂЇсЂфТќ╣тљЉсЂФсѓѓсђЂуёАжЎљсЂ«т»ЙуФІсЂїсЂѓсѓІсЂфсЂІсЂДсЂ«УЕдУАїсЂДсЂѓсѓіТјбТ▒ѓсЂДсЂЌсЂЪсђѓ

сЂЮсѓїсѓЅТЋхт»ЙсЂЌтљдт«џсЂЌсЂѓсЂєТЋЎсЂѕсЂ«тЈїТќ╣сЂФУДдсѓїсђЂт«ЪжџЏсЂФсЂЮсѓїсѓЅсѓњу┐њтЙЌсЂЌсЂдсЂёсЂЈсЂфсЂІсЂДсђЂтЇўсЂфсѓІт╣│жЮбуџё/С║їТгАтЁЃуџёсЂфТЅ╣тѕцсЂеТћ╗ТњЃсЂФухѓсѓЈсѓІсЂЊсЂесЂфсЂЌсЂФСЙАтђцсЂѓсѓІтГдсЂ│сѓњтЙЌсѓІсЂЪсѓЂсђЂСйЋсЂїт┐ЁУдЂсЂфсЂ«сЂІсђЂсЂЮсѓїсѓЅсѓњУдІТИАсЂЏсѓІУдќт║ДсѓњсЂЕсЂ«сѓѕсЂєсЂФуб║уФІсЂЎсѓІсЂ«сЂІсђЂсЂесЂ«тЋЈсЂёсЂ»тИИсЂФтѕЄт«ЪсЂфсѓѓсЂ«сЂесЂЌсЂдсЂѓсѓісЂЙсЂЌсЂЪсђѓ

сЂЊсЂЊсЂФТЏИсЂЈсЂ«сЂ»сђЂсЂЮсЂ«тЋЈсЂёсЂФт»ЙсЂЎсѓІуДЂсЂфсѓісЂ«уГћсЂѕРђЋ т╣│жЮбуџё/С║їТгАтЁЃуџёсЂфт»ЙуФІсЂФухѓсѓЈсѓЅсЂфсЂёсЂЪсѓЂсЂ«сђїТђЮУђЃ№╝ѕУђЃсЂѕТќ╣№╝ЅсЂ«сЃёсЃ╝сЃФсђЇсЂ«сЂ▓сЂесЂцсЂ«ТЈљТАѕсЂДсЂѓсѓісђЂтљїТЎѓсЂФсђїС┐«УАїТ│Ћ№╝ѕУеЊуи┤Т│ЋсЃ╗жїгтіЪ№╝ЅсЃЄсѓХсѓцсЃ│сЂ«сђЂсЂ▓сЂесЂцсЂ«тјЪуљєсђЇсЂДсЂѓсѓІсђЂсЂесѓѓУеђсЂѕсѓІсѓѓсЂ«сЂДсЂЎсђѓ

тЏЏжаЁуџёУфЇУГў

1.

сЂЊсЂЊсЂФсђЂуЏИт»ЙсЃ╗т»ЙуФІсЂЎсѓІAсЃ╗BсЂ«С║їжаЁсѓњУђЃсЂѕсЂЙсЂЎсђѓ

сЂЮсѓїсЂ»сђЂсЂЪсЂесЂѕсЂ░сђЂ

A№╝ЮжЄЇсЂЋсђђB№╝ЮУ╗йсЂЋ

A=С╝Ит╝х№╝ѕжЂат┐ЃТђД№╝ЅсђђB=тЈјуИ«сЃ╗тюДуИ«№╝ѕТ▒ѓт┐ЃТђД№╝Ѕ

A=СИИсѓЂ№╝ѕтЅЇт▒ѕ№╝ЅсђђB=тЈЇсѓі№╝ѕтЙїт▒ѕ№╝Ѕ

A=тѕєжЏб№╝ѕт»ЙУ▒Атїќ№╝ЅсђђB=СИђСйЊтїќ

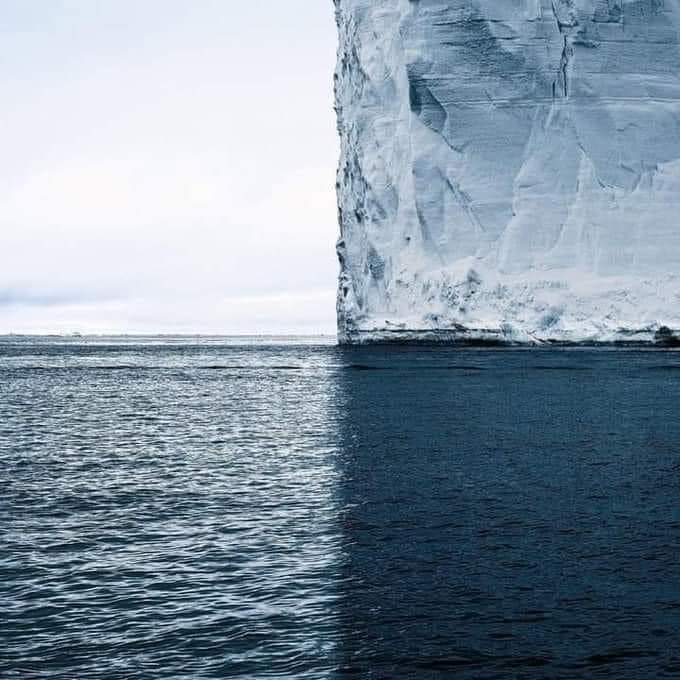

A=С┐Ют«ѕсђђB=жЮЕТќ░

A=уљєУФќсђђB=т«ЪУих

сЂфсЂЕсђЂСйЋсЂДсЂѓсЂБсЂдсѓѓУЅ»сЂЈсђЂсЂѓсѓЅсѓєсѓІуЏИт»ЙуФІсЂЎсѓІС║їжаЁсѓњУђЃсЂѕсѓІсЂЊсЂесЂїсЂДсЂЇсЂЙсЂЎсђѓ

сЂЊсЂ«Т░┤Т║ќсЂФсЂісЂёсЂдсђЂсЂЊсѓїсѓЅсЂ»Тдѓт┐хСИісђЂС║њсЂёсЂФуЏИТЅІсѓњтљдт«џсЂЌсЂѓсЂёт»ЙуФІсЂЎсѓІуЏИт«╣сѓїсЂфсЂёжаЁсЂесЂЌсЂдтГўтюесЂЌсЂЙсЂЎсђѓ

сЂцсЂЙсѓісђЂA№╝ЮжЮъBсЂДсЂѓсѓісђЂB№╝ЮжЮъAсЂДсЂЎсђѓ

2.

ТгАсЂФсђЂAсЃ╗BсЂЮсѓїсЂъсѓїсЂФсђїУЅ»сЂёсђЇсђїТѓфсЂёсђЇсѓњУђЃсЂѕсЂЙсЂЎсђѓ

сЂЊсЂ«сђїУЅ»сЂё/ТѓфсЂёсђЇсѓњсђЂсђїСИіУ│фсЂф/тіБУ│фсЂфсђЇсЂесЂ«УеђУЉЅсЂДУАесЂЎсЂЊсЂесѓѓсЂДсЂЇсЂЙсЂЎсђѓ

сЂцсЂЙсѓісђЂ

сђїУЅ»сЂёсђЇ=сђїСИіУ│фсЂфсђЇ

сђїТѓфсЂёсђЇ=сђїтіБУ│фсЂфсђЇ

сЂДсЂЎсђѓ

сЂЮсЂ«ТЊЇСйюсЂФсѓѕсѓісђЂ

сЃ╗УЅ»сЂё№╝ѕСИіУ│фсЂф№╝ЅA

сЃ╗ТѓфсЂё№╝ѕтіБУ│фсЂф№╝ЅA

сЃ╗УЅ»сЂё№╝ѕСИіУ│фсЂф№╝ЅB

сЃ╗ТѓфсЂё№╝ѕтіБУ│фсЂф№╝ЅB

сЂ«тЏЏсЂцсЂ«жаЁсЂїућЪсЂЙсѓїсЂЙсЂЎсђѓ

уИдТефсЂ«сЃІуиџсЂДтЇЂтГЌсѓњТЏИсЂЇсђЂсЂЮсЂ«сЂЮсѓїсЂъсѓїсЂ«ТъасЂФсЂЊсЂ«тЏЏжаЁсѓњтЁЦсѓїсЂЙсЂЎсђѓ

№╝Њ.

сѓЈсЂІсѓісѓёсЂЎсЂЋсѓњУђЃсЂѕсђЂС╗ЦСИІсђЂУ║ФСйЊуџёсЂфтЁиСйЊСЙІсѓњСй┐сЂБсЂдУфгТўјсѓњжђ▓сѓЂсѓІсЂїсђЂсЂЊсѓїсЂ»сђЂсЂѓсѓЅсѓєсѓІС║ІУ▒АсЂФтйЊсЂдсЂ»сѓЂсѓІсЂЊсЂесЂїсЂДсЂЇсѓІсѓѓсЂ«сЂДсЂѓсѓІсђѓ

сЂЪсЂесЂѕсЂ░сђЂсђїA=СИИсѓЂ№╝ѕтЅЇт▒ѕ№╝ЅсђђB=тЈЇсѓі№╝ѕтЙїт▒ѕ№╝ЅсђЇсЂесЂЌсЂЪта┤тљѕсђЂ

сЂЪсЂесЂѕсЂ░сђЂсђїA=СИИсѓЂ№╝ѕтЅЇт▒ѕ№╝ЅсђђB=тЈЇсѓі№╝ѕтЙїт▒ѕ№╝ЅсђЇсЂесЂЌсЂЪта┤тљѕсђЂ

сђїУЅ»сЂёСИИсѓЂсђЇсЂесђїТѓфсЂёСИИсѓЂсђЇсђЂсђїУЅ»сЂётЈЇсѓісђЇсЂесђїТѓфсЂётЈЇсѓісђЇсЂ«тЏЏжаЁсЂїсЂѓсѓІсђѓ

С║їтЁЃуЏИт»ЙуџёсЂфсЃгсЃЎсЃФсЂДсђЂсђїСИИсѓЂсђЇсЂ«уФІта┤сЂІсѓЅсђїтЈЇсѓісђЇсЂ«ТЅ╣тѕцсЃ╗тљдт«џсЂїуѓ║сЂЋсѓїсѓІта┤тљѕсђЂсЂЮсѓїсЂ»сђїТѓфсЂётЈЇсѓісђЇсѓњУдІсЂдсђЂсђїТѓфсЂётЈЇсѓісђЇсЂФт»ЙсЂЌсЂдУеђсЂБсЂдсЂёсѓІсѓѓсЂ«сЂДсЂѓсѓІта┤тљѕсЂїтцџсЂЈсђЂ

сђїтЈЇсѓісђЇсЂ«уФІта┤сЂІсѓЅсђїСИИсѓЂсђЇсЂ«ТЅ╣тѕцсЃ╗тљдт«џсЂїуѓ║сЂЋсѓїсѓІта┤тљѕсђЂсЂЮсѓїсЂ»сђїТѓфсЂёСИИсѓЂсђЇсѓњУдІсЂдсђЂсђїТѓфсЂёСИИсѓЂсђЇсЂФт»ЙсЂЌсЂдУеђсЂБсЂдсЂёсѓІсѓѓсЂ«сЂДсЂѓсѓІта┤тљѕсЂїтцџсЂё№╝ѕсЂеС║ЉсЂєсЂІсђЂсЂ╗сЂ╝сЂЮсЂєсЂДсЂѓсѓІ№╝Ѕсђѓ

сЂЌсЂІсЂЌт«ЪжџЏсЂФсЂ»сђЂ

сђїУЅ»сЂёСИИсѓЂсђЇсЂ«ТГБСйЊсЂесЂ»сђЂтЇўсЂфсѓІсђїСИИсѓЂсђЇсЂДсЂ»сЂфсЂЈсђЂсЂЮсЂ«жЂІтІЋсЃ╗уіХТЁІсЂ«сЂфсЂІсЂФсђїтЈЇсѓісђЇсЂ«УдЂу┤асѓњсЂєсЂЙсЂЈтЈќсѓіУЙ╝сЂ┐сђЂсђїСИИсѓЂ/тЈЇсѓісђЇсЂ«тЈїТќ╣сѓњСИіУ│фсЂфсЂІсЂЪсЂАсЂДТІ«ТіЌсЂЋсЂЏсђЂУ║ФсЂ«сЂєсЂАсЂФух▒тљѕсЂЌсЂдсЂёсѓІтД┐сЂДсЂѓсѓісђЂ

сђїТѓфсЂёСИИсѓЂсђЇсЂесЂ»сђЂсЂЮсЂ«жЂІтІЋсЂ«сЂфсЂІсЂФсђЂт»ЙуФІсЂЎсѓІсђїтЈЇсѓісђЇсЂ«УдЂу┤асѓњсЂєсЂЙсЂЈтЈќсѓіУЙ╝сЂ┐ух▒тљѕсЂЎсѓІсЂЊсЂесЂїсЂДсЂЇсЂдсЂёсЂфсЂёсђїтЇўсЂфсѓІСИИсѓЂсђЇРђЋ уиЕсЂ┐/ТіюсЂЉ/Тй░сѓїсЂ«сЂЊсЂесЂДсЂѓсѓІсђѓ

сђїтЈЇсѓісђЇсЂ«та┤тљѕсѓѓуёХсѓісђѓ

сѓѕсЂБсЂдсђЂсђїУЅ»сЂёСИИсѓЂсђЇсЂесђїУЅ»сЂётЈЇсѓісђЇсЂ»сђЂжЎ░жЎйтЏ│сЂДУеђсЂѕсЂ░сђЂсђїсЂЕсЂАсѓЅсЂїтю░№╝ѕУЃїТЎ»№╝ЅсЂесЂфсѓітЏ│№╝ѕтЅЇТЎ»№╝ЅсЂесЂфсѓІсЂІсђЇсЂ«жАЋсѓЈсѓїсЂЪжЮбсЂ«жЂЋсЂё№╝ѕтЈЇУ╗б№╝ЅсѓњжЎцсЂЉсЂ░тљїсЂўуіХТЁІсѓњУАеуЈЙсЂЌсЂдсЂісѓісђЂсЂЮсЂЊсЂФ№╝ѕТЎ«жђџсЂФУеђсѓЈсѓїсѓІТёЈтЉ│сЂДсЂ«№╝ЅуЏИт»Йсѓёт»ЙуФІсЂ»тГўтюесЂЌсЂдсЂёсЂфсЂёсђѓ

4.

сЂЊсЂЊсЂФсЂісЂёсЂдсђЂсђїУЅ»сЂёСИИсѓЂсђЇсЂесђїУЅ»сЂётЈЇсѓісђЇсЂ»т«ЪУ│фуџёсЂФух▒тљѕсЂЋсѓїсЂдсЂѓсѓІсђѓ

сЂЮсѓїсѓњсђЂсЂЕсЂ«сѓѕсЂєсЂфУеђУЉЅсЂФт«џуЮђсЂЋсЂЏсѓІсЂІсЂ»тѕЦсЂесЂЌсЂдсђЂсЂѓсѓІСИђсЂцсЂ«№╝ѕУеђУЉЅсЂФсѓѕсЂБсЂдУАеуЈЙсЂЌсЂџсѓЅсЂё№╝ЅТќ░сЂЌсЂёуіХТЁІсЂїућЪсЂЙсѓїсЂЪсђѓ

сЂЮсѓїсѓњС╗«сЂФXсЂетљЇсЂЦсЂЉсђЂ№╝ѕСИђТЎѓ№╝ЅС┐ЮтГўсЂЎсѓІсђѓ

сЂЮсЂЌсЂдсђЂсЂЮсѓїсЂесЂ»тѕЦсЂ«С║їтЁЃуЏИт»ЙсЂ«сѓ╗сЃЃсЃѕсЂИсЂетЈќсѓіухёсѓђсђѓ

сЂЮсѓїсЂїС╗«сЂФсђїA=С╝Ит╝х№╝ѕжЂат┐ЃТђД№╝ЅсђЂB=тЈјуИ«сЃ╗тюДуИ«№╝ѕТ▒ѓт┐ЃТђД№╝ЅсђЇсЂДсЂѓсЂБсЂЪта┤тљѕсђЂТјбуЕХсЂ«сЂфсЂІсЂД№╝ѕтєЇсЂ│сђЂт┐ЁуёХуџёсЂФ№╝Ѕух▒тљѕсЂИсЂежђ▓сѓђжЂІтІЋсЂїУхисЂЊсѓІсђѓ

С╝Ит╝х/тЈјуИ«№╝ѕжЂат┐ЃТђДсЂеТ▒ѓт┐ЃТђД№╝ЅсЂїухХтдЎсЂфсЃљсЃЕсЃ│сѓ╣сѓњтЈќсЂБсЂдСИАуФІсЂЌсЂдсЂёсѓІсђЂсЂѓсѓІуІгуЅ╣сЂфуіХТЁІсЂїућЪсЂўсѓІсђѓ

сЂЮсѓїсѓњС╗«сЂФYсЂетљЇсЂЦсЂЉсѓІсђѓ

5.

сЂЊсЂ«сЂесЂЇсђЂXсЂеYсЂесЂ«жќЊсЂДсђЂТгАсЂфсѓІсЃгсЃЎсЃФсЂ«уЏИт»ЙсЃ╗т»ЙуФІсЃ╗ТІ«ТіЌсЂ«жЂІтІЋсЂїУхисЂЊсѓІсЂЊсЂесЂ»т┐ЁуёХсЂДсЂѓсѓІсђѓ

ухљТъюсђЂсЂЮсѓїсѓЅсѓњтљФсЂ┐сЂЊсѓЊсЂасђЂсЂЋсѓЅсЂфсѓІух▒тљѕсђЂсЂѓсѓІсЂёсЂ»Тдѓт┐хТІАт╝хсђЂСИђУѕгтїќ/Т▒јућетїќсЂїТъюсЂЪсЂЋсѓїсѓІсђѓ

сЂЊсЂ«сѓѕсЂєсЂФух▒тљѕсЂ»ТъюсЂдсЂЌсЂфсЂЈжђ▓сѓЊсЂДсЂёсЂЈсђѓ

У║ФСйЊсЂ«сЂфсЂІсЂФуЎ║ућЪсЂЌС┐ЮсЂЪсѓїсЂдсЂёсѓІт»ЙуФІ/ТІ«ТіЌсЂ«тцџсЂЋсЂесђЂсЂЮсѓїсѓњУХЁсЂѕсЂЪух▒тљѕсЂ«т▒цсЂ«тјџсЂ┐сЂїУ║ФСйЊуџёсЂфУ▒іуЕБТђДсѓњТ▒║сѓЂсЂдсЂёсЂЈсђѓ

сЂЮсѓїсЂ»сђЂУЄфУ║ФСйЊсЂ«сЂфсЂІсЂФ№╝ѕТ░┤ТЌЈжцесЂ«Т░┤ТДйсЂ«сѓѕсЂєсЂФ№╝ЅтцџсЂЈсЂ«ућЪуЅЕсѓњжБ╝сЂёсђЂтцџТДўсЂфућЪТЁІу│╗сѓњтќХсЂЙсЂЏсЂдсЂёсѓІсѓѕсЂєсЂфТёЪУдџсЂДсЂѓсѓІсЂ«сЂІсѓѓсЂЌсѓїсЂфсЂёсђѓ

ТГБсЂЌсЂётД┐тІб№╝ѕУф┐У║Ф№╝ЅсЂФсЂцсЂёсЂд

6.

С╗ЦСИісЂ«тЏЏжаЁуџёсЂфтѕєТъљ№╝ѕУфЇУГў№╝ЅсЂ«ТеАу»ёТ╝ћУѕъуџёсЂфСИђСЙІсѓњтЈцтЁИсѓѕсѓіт╝ЋсЂЈсђѓ

сђјУФќУфъсђђуѓ║Тћ┐уггС║їсђЈ

тГљТЏ░сђЂсђїтГдУђїСИЇТђЮтЅЄуйћсђђТђЮУђїСИЇтГдтЅЄТ«єсђЇ

тГљТЏ░сЂЈсђЂсђїтГдсЂ│сЂдТђЮсѓЈсЂќсѓїсЂ░тЅЄсЂАуйћ№╝ѕсЂЈсѓЅ№╝ЅсЂЈсђЂТђЮсЂёсЂдтГдсЂ░сЂќсѓїсЂ░тЅЄсЂАТ«єсЂЌ№╝ѕсЂѓсѓёсЂєсЂЌ№╝ЅсђЇ

тГд Рђд С║║сЂІсѓЅТЋЎсѓЈсѓІсЂЊсЂесђѓУф░сЂІсЂФТЋЎсЂѕсЂдсѓѓсѓЅсЂєсЂЊсЂесђѓ

ТђЮ Рђд сЂ▓сЂесѓісЂДТђЮу┤бсЂЎсѓІсЂЊсЂесђѓУЄфтѕєсЂДУђЃсЂѕсѓІсЂЊсЂе

уйћ Рђд жЂЊуљєсЂФжђџсЂўсЂдсЂёсЂфсЂёсђѓуёАуЪЦсЂфсЂЋсЂЙсђѓ

Т«є Рђд тЇ▒сЂєсЂёсђѓтЇ▒жЎ║сЂДсЂѓсѓІсђѓсђїтЇ▒сђЇсЂФтљїсЂўсђѓ

сЂЊсЂЊсЂДсЂ»сђЂсђїтГдсЂХсђЇсЂесђїТђЮсЂєсђЇРђЋ сђїС║║сЂІсѓЅТЋЎсЂѕсЂдсѓѓсѓЅсЂєсЂЊсЂесђЇсЂесђїУЄфтѕєсЂДУђЃсЂѕсѓІсЂЊсЂесђЇРђЋ сЂ«С║їтЁЃуџёсЂфт»ЙТ»ћсЂ«сЂЕсЂАсѓЅсѓњТГБУДБсЂесЂЎсѓІсЂЊсЂесѓѓсЂфсЂЌсЂФсђЂтЏЏжаЁуџёсЂфУфЇУГўсЂФт░јсЂЈсЂЊсЂесЂФсѓѕсѓісђЂсѓѕсѓіСИіСйЇсЂфУфЇУГўсЂїуц║сЂЋсѓїсЂдсЂёсѓІсђѓ

уЪЦУГўсѓњсЂѓсѓїсЂЊсѓїт║ЃсЂЈтГдсЂХсЂасЂЉсЂДсђЂУЄфтѕєсЂДсѓѕсЂЈсѓѕсЂЈтњђтџ╝сЂЌУђЃсЂѕсѓІсЂЊсЂесѓњсЂЌсЂфсЂЉсѓїсЂ░сђЂТюгтйЊсЂ«ТёЈтЉ│сЂДсђЂсЂЮсѓїсЂ»Ти▒сЂЙсѓЅсЂџсђЂТюгУ│фсѓњуљєУДБсЂЎсѓІсЂЊсЂесЂ»сЂДсЂЇсЂфсЂёсђѓ

сЂЌсЂІсЂЌжђєсЂФсђЂУЄфтѕєсЂ«С╣ЈсЂЌсЂёуЪЦУГўсЂасЂЉсЂДТђЮсЂётиАсѓЅсЂЌТђЮу┤бсѓњжђ▓сѓЂсЂЪсЂесЂЊсѓЇсЂДсђЂт«бУд│уџёсЂфуЪЦУГўсѓёТЃЁта▒сђЂтЈцтЁИсѓётЁѕС║║сЂ«ТЋЎсЂѕсђЂТГ┤тЈ▓уџёуЪЦУГўсЂфсЂЕсЂФтГдсЂ│сђЂсЂЮсѓїсѓњСй┐сЂБсЂдУЄфтѕєсЂ«СйЊжеЊсѓњТцюУе╝сЂЎсѓІсЂЊсЂесѓњсЂЌсЂфсЂЉсѓїсЂ░сђЂсЂёсЂцсЂ«сЂЙсЂФсЂІуІгТќГуџёсЂФсЂфсѓіУђЃсЂѕсЂїтЄЮсѓітЏ║сЂЙсЂБсЂдсЂЌсЂЙсЂёсђЂУЄфтѕєсЂ«ТёЪсЂўТќ╣сЃ╗УђЃсЂѕТќ╣сЂасЂЉсЂїТГБсЂЌсЂёсЂ«сЂасЂеТђЮсЂёУЙ╝сѓЊсЂДсЂЌсЂЙсЂБсЂдсђЂтЇ▒сЂєсЂёсЂЊсЂесЂФсЂфсѓІсђѓ

УФќУфъУДБУфгсђђсђїтГдсЂ│сЂдТђЮсЂ»сЂќсѓїсЂ░тЅЄсЂАуйћсЂЌсђѓТђЮсЂ▓сЂдтГдсЂ░сЂќсѓїсЂ░тЅЄсЂАТ«єсЂхсЂЌсђЇ

УФќУфъУДБУфгсђђсђїтљЏтГљсЂ»тњїсЂЌсЂдтљїсЂюсЂџсђѓт░ЈС║║сЂ»тљїсЂўсЂдтњїсЂЏсЂџсђЇ

т╝ЂУе╝Т│Ћуџё№╝ѕт»ЙТЦхсЂ«№╝Ѕух▒тљѕ

7.

С╗ЦСИісЂ«сѓѕсЂєсЂфсђїт»ЙуФІуЅЕсЂ«ТІ«ТіЌсЂесђЂсЂЮсЂЊсЂІсѓЅућЪсЂЙсѓїсѓІСИіСйЇсЂДсЂ«ух▒тљѕсђЇсЂ«сЃђсѓцсЃісЃЪсѓ║сЃасѓњС╝Юух▒уџёсЂФсђїт╝ЂУе╝Т│ЋсђЇсЂетЉ╝сЂХсђѓ

сЃўсЃ╝сѓ▓сЃФсЂ«т╝ЂУе╝Т│ЋсѓњТДІТѕљсЂЎсѓІсѓѓсЂ«сЂ»сђЂсЂѓсѓІтЉйжАї№╝ѕсЃєсЃ╝сѓ╝№╝ЮТГБ№╝ЅсЂесђЂсЂЮсѓїсЂеуЪЏуЏЙсЂЎсѓІсђЂсѓѓсЂЌсЂЈсЂ»сЂЮсѓїсѓњтљдт«џсЂЎсѓІтЈЇт»ЙсЂ«тЉйжАї№╝ѕсѓбсЃ│сЃЂсЃєсЃ╝сѓ╝№╝ЮтЈЇт»ЙтЉйжАї№╝ЅсђЂсЂЮсЂЌсЂдсђЂсЂЮсѓїсѓЅсѓњТюгУ│фуџёсЂФух▒тљѕсЂЌсЂЪтЉйжАї№╝ѕсѓИсЃ│сЃєсЃ╝сѓ╝№╝Ютљѕ№╝ЅсЂ«СИЅсЂцсЂДсЂѓсѓІсђѓ

тЁесЂдсЂ«сѓѓсЂ«сЂ»ти▒сЂ«сЂєсЂАсЂФуЪЏуЏЙсѓњтљФсѓЊсЂДсЂісѓісђЂсЂЮсѓїсЂФсѓѕсЂБсЂдт┐ЁуёХуџёсЂФти▒сЂет»ЙуФІсЂЎсѓІсѓѓсЂ«сѓњућЪсЂ┐тЄ║сЂЎсђѓ

ућЪсЂ┐тЄ║сЂЌсЂЪсѓѓсЂ«сЂеућЪсЂ┐тЄ║сЂЋсѓїсЂЪсѓѓсЂ«сЂ»С║њсЂёсЂФт»ЙуФІсЂЌсЂѓсЂєсЂї№╝ѕсЂЊсЂЊсЂФтёфтіБжќбС┐ѓсЂ»сЂфсЂё№╝ЅсђЂтљїТЎѓсЂФсЂЙсЂЋсЂФсЂЮсЂ«т»ЙуФІсЂФсѓѕсЂБсЂдС║њсЂёсЂФухљсЂ│сЂцсЂёсЂдсЂёсѓІ№╝ѕуЏИС║њтфњС╗І№╝ЅсђѓТюђтЙїсЂФсђЂС║їсЂцсЂїсѓбсѓдсЃЋсЃўсЃ╝сЃЎсЃ│№╝ѕТГбТЈџ№╝ЅсЂЋсѓїсѓІсђѓ

сЂЊсЂ«сѓбсѓдсЃЋсЃўсЃ╝сЃЎсЃ│сЂ»сђїтљдт«џсЂ«тљдт«џсђЇсЂДсЂѓсѓісђЂСИђУдІсЂЎсѓІсЂетЇўсЂфсѓІС║їжЄЇтљдт«џсЂЎсЂфсѓЈсЂАУѓ»т«џ№╝ЮТГБсЂ«сѓѕсЂєсЂДсЂѓсѓІсђѓ

сЂЌсЂІсЂЌсѓбсѓдсЃЋсЃўсЃ╝сЃЎсЃ│сЂФсЂісЂёсЂдсЂ»сђЂТГБсЂ«сЂ┐сЂфсѓЅсЂџсђЂТГБсЂФт»ЙуФІсЂЌсЂдсЂёсЂЪтЈЇсѓѓсЂЙсЂЪС┐ЮтГўсЂЋсѓїсЂдсЂёсѓІсЂ«сЂДсЂѓсѓІсђѓ

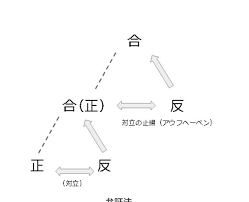

сЃЅсѓцсЃёУфъсЂ«сѓбсѓдсЃЋсЃўсЃ╝сЃЎсЃ│сЂ»сђїТЇесЂдсѓІсђЇ№╝ѕтљдт«џсЂЎсѓІ№╝ЅсЂесђїТїЂсЂАСИісЂњсѓІсђЇ№╝ѕжФўсѓЂсѓІ№╝ЅсЂесЂёсЂєсђЂС║њсЂёсЂФуЏИтЈЇсЂЎсѓІС║їсЂцсЂ«ТёЈтЉ│сѓњсѓѓсЂАсЂѓсѓЈсЂЏсЂдсЂёсѓІсђѓсђђсђљт╝ЂУе╝Т│Ћ – WikipediaсђЉсѓѕсѓісЂЌсѓѕсЂєсђљТГбТЈџсђЉ(Aufheben жФўсѓЂсѓІсЂЊсЂесђЂС┐ЮтГўсЂЎсѓІсЂЊсЂесЂ«ТёЈ)

т╝ЂУе╝Т│ЋуџёуЎ║т▒ЋсЂДсЂ»сђЂС║ІУ▒АсЂ»СйјсЂёТ«хжџјсЂ«тљдт«џсѓњжђџсЂўсЂджФўсЂёТ«хжџјсЂИжђ▓сѓђсЂїсђЂжФўсЂёТ«хжџјсЂ«сЂєсЂАсЂФСйјсЂёТ«хжџјсЂ«т«ЪУ│фсЂїС┐ЮтГўсЂЋсѓїсѓІсђѓ

уЪЏуЏЙсЂЎсѓІУФИтЦЉТЕЪсЂ«ух▒тљѕуџёуЎ║т▒ЋсђѓТЈџТБё№╝ѕсѓѕсЂєсЂЇ№╝Ѕсђљт║ЃУЙъУІЉ уггС║ћуЅѕсђЉсѓѕсѓі

тЇўсЂфсѓІУъЇтљѕсЃ╗тљѕСйЊсЃ╗ух▒СИђсЂДсЂ»сЂфсЂЈсђЂС║њсЂёсЂФтљдт«џсЂЌсЂѓсЂєт»ЙуФІжаЁсЂїсђЂсЂЮсЂ«уЪЏуЏЙсѓњсѓѕсѓіСИіСйЇсЂ«сЃгсЃЎсЃФсЂДсђїТЇесЂдсѓІсЂетљїТЎѓсЂФС┐ЮТїЂсЂЎсѓІсђЇсЂЊсЂесЂФсѓѕсЂБсЂдТгАсЂ«Т«хжџјсЂ«ух▒тљѕсЂФУЄ│сѓІсђѓ

сЂЮсЂ«сЃЌсЃГсѓ╗сѓ╣сЂїТъюсЂдсЂЌсЂфсЂЈу╣░сѓіУ┐ћсЂЋсѓїсЂфсЂїсѓЅсђЂухХт»ЙуџёсЂфсѓІсѓѓсЂ«сЂИсЂетљЉсЂІсЂєРђЋ сЂЮсѓїсЂїСИќуЋїсЂДсЂѓсѓісђЂТГ┤тЈ▓сЂДсЂѓсѓІсђѓ

уДЂсЂЪсЂАсЂїтЄ║С╝џсЂєсЂЊсЂесЂїсЂДсЂЇсѓІсђЂуъЉТЃ│Т│ЋсЂДсЂѓсѓїсђЂсЃюсЃЄсѓБсЃ»сЃ╝сѓ»сЂДсЂѓсѓїсђЂТГдУАЊсЂДсЂѓсѓїсђЂтЊ▓тГд/ТђЮТЃ│сЂДсЂѓсѓїсђЂуДЉтГд/ТіђУАЊсЂДсЂѓсѓїсђЂсЂЮсѓїсѓЅсЂ»ТГ┤тЈ▓сѓњТїЂсЂБсЂдсЂёсЂЙсЂЎсђѓ

сЂЮсѓїсЂ»сђЂТЌбсЂФ№╝ѕжЂјтј╗сЂ«№╝Ѕт╣ЙтцџсЂ«тцЕТЅЇсЃ╗жЂћС║║сЂЪсЂАсЂ«С║║ућЪсЂ«СИГсЂДу╣░сѓіУ┐ћсЂЌух▒тљѕсЂЋсѓїсЂдсЂЇсЂЪсѓѓсЂ«РђЋ сЂЮсѓїсѓњсђЂсЂёсЂЙтГдсЂ│сђЂУЄфУ║ФсЂ«С║║ућЪсѓњсЂІсЂЉсЂЪт«ЪУихсЂеуљєУДБсЂ«УЕдсЂ┐сЂ«сЂфсЂІсЂДТЏ┤сЂФух▒тљѕсЂЋсЂЏсЂдсЂёсЂЇсђЂсЂЮсѓїсЂїТгАСИќС╗БсЂИсЂет╝ЋсЂЇуХЎсЂїсѓїсЂдсЂёсЂЈсђѓ

сЂЮсѓїсЂъсѓїсЂ«тцџТДўсЂфуљєУФќсђЂтцџтйЕсЂфТіђТ│ЋсЂїсђЂС║њсЂёсЂФтљдт«џсЂЌсЂѓсЂётЇћтіЏсЂЌсЂѓсЂёсђЂухАсЂ┐тљѕсЂётЦфсЂётљѕсЂёсђЂуЏИС║њсЂФтй▒жЪ┐сѓњСИјсЂѕсЂѓсЂёсЂфсЂїсѓЅсђЂТГ┤тЈ▓уџёТЎѓжќЊсѓњу»ЅсЂёсЂдсѓєсЂЈсђѓ

сЂЮсЂ«ТхЂсѓїсЂ«сЂфсЂІсЂФуДЂсЂЪсЂАсЂ«ТЌЦсђЁсЂ«ућЪТ┤╗сђЂуљєУДБсђЂт«ЪУихсЂїсЂѓсѓісђЂсЂЮсЂ«сЂфсЂІсЂФуДЂсЂЪсЂАсЂ»сђїТГ┤тЈ▓уџётГўтюесђЇсЂесЂЌсЂдућЪсЂЇсЂдсЂёсЂЙсЂЎсђѓ

сЂЮсѓїсЂ»сђЂУАЏТўЪтєЎуюЪсЂДтєЎсЂЋсѓїсЂЪтцДТ▓│сЂ«сѓѕсЂєсЂДсЂЎсђѓ

Т▓бт▒▒сЂѓсѓІТ▓│сЂ«Тћ»ТхЂсѓњую║сѓЂсѓїсЂ░тѕЦсѓѓсЂ«сЂ«сѓѕсЂєсЂФУдІсЂѕсѓІсЂїсђЂсЂЮсѓїсѓЅСИђсЂцСИђсЂцсѓњСИЂт»ДсЂФТ║љТхЂсЂЙсЂДУЙ┐сѓІсЂфсѓЅсђЂсЂЎсЂ╣сЂдсЂїТхЂсѓїтЄ║сЂдсЂЈсѓІТ║љсђЂсЂЎсЂ╣сЂдсЂїТюфсЂатѕєсЂІсѓїсЂфсЂётДІтјЪуѓ╣сЂФУЄ│сѓІсђѓ

УЄфтѕєУЄфУ║ФсЂїсђЂсЂёсЂЙсђЂсЂЙсЂЋсЂФТГ┤тЈ▓уџётГўтюесЂесЂЌсЂдсђЂсЂЮсЂ«ТхЂсѓїсЂ«сЂфсЂІсЂФсЂѓсѓІсЂЊсЂесѓњт«ЪТёЪ/УфЇУГўсЂЎсѓІсЂЊсЂесЂ»сђЂТЌЦтИИуџёсЂфТёЪУдџсЃ╗сѓ╣сѓ▒сЃ╝сЃФсЂФсЂісЂёсЂдсЂ»жЏБсЂЌсЂёсђѓ

сЃюсЃЄсѓБсЃ»сЃ╝сѓ»сѓѓуъЉТЃ│сѓѓсђЂсЂЎсЂ╣сЂдсЂ»тцДсЂёсЂфсѓІух▒тљѕсЂИсђЂсѓѕсѓіУцЄжЏЉсЂфухёу╣ћтїќсЂИсЂетљЉсЂІсЂєсђѓТ░ЌсЂЦсЂЇсЂ«ТхисЂИсЂеТ│есЂљсђѓ

сЂЊсѓїсЂІсѓЅТЏИсЂЊсЂєсЂесЂЌсЂдсЂёсѓІсЂ«сЂ»сђЂуДЂсЂ«С║║ућЪсЂДУхисЂЊсЂБсЂЪух▒тљѕсЂ«№╝ѕТхЂсѓїсЂ«№╝ЅуЅЕУфъсЂДсЂѓсѓісђЂсЂЮсѓїсѓњсЂЊсЂєсЂЌсЂдТ«ІсЂЮсЂєсЂесЂЎсѓІсЂ«сЂ»сђЂсЂЊсѓїсѓњУфГсѓђсЂЊсЂесЂФсЂфсѓІсЂІсѓѓсЂЌсѓїсЂфсЂёТюфТЮЦсЂ«Уф░сЂІсЂ«ТЏ┤сЂфсѓІух▒тљѕсЂ«СИђсЂцсЂ«ТЮљТќЎсЂФсЂфсѓІсЂеТђЮсЂєсЂІсѓЅсЂДсЂЎсђѓ

сђїуДЂсЂ»УЄфсѓЅсЂ«С║║ућЪсЂДсЂЊсЂЊсЂЙсЂДсЂ«ух▒тљѕсѓњУдІсЂЪсђѓсЂѓсЂесЂ»тљЏсЂЪсЂАсЂї№╝ѕсЂЮсѓїсѓњСИђсЂцсЂ«ТЮљТќЎсЂесЂЌсЂд№╝ЅсЂЕсЂЊсЂЙсЂДжђ▓сѓђсЂІсЂасђЇсЂесЂ«сЃАсЃЃсѓ╗сЃ╝сѓИсЂДсЂЎсђѓ

тцфТЦхжЎ░жЎйтЏ│сЂ«сЃђсѓцсЃісЃЪсѓ║сЃа

жЎ░жЎйтЏ│сѓњсђЂ№╝ѕС║їТгАтЁЃуџё№╝Ѕт╣│жЮбсЂДсЂ»сЂфсЂЈсђЂСИЅТгАтЁЃуџёсЂфуФІСйЊ№╝ѕтІЋуџёт▒ЋжќІ№╝ЅсѓњТіўсѓісЂЪсЂЪсѓЊсЂДУАеуЈЙсЂЋсѓїсЂЪсѓѓсЂ«сЂеУђЃсЂѕсѓІсђѓ

сЂЮсЂЊсЂФсЂ»сђЂт╣ЙтцџсѓѓсЂ«уЋ░У│фуџёСИАТЦхсЂїтѕЄсѓіухљсЂ░сѓїсђЂТІ«ТіЌсЂеух▒тљѕсЂїжЄЇт▒цуџёсЂФтГўтюесЂЎсѓІсђЂУъ║ТЌІжџјТ«хсЂ«сЂћсЂесЂЇсђЂухѓсѓЈсѓісЂ«сЂфсЂёсЃђсѓцсЃісЃЪсѓ║сЃасЂ«СИќуЋїсЂїсЂѓсѓІсђѓ

РЌЈ тЈѓУђЃтЏ│ТЏИ

сђјућЪтЉйсЂ«сЂІсѓЅсЂЈсѓісђЈСИГт▒ІТЋитЮЄ

сЂЮсЂЊсЂФсЂ»сђЂС┐ЮтЁесЂетцЅжЮЕ№╝ѕС┐Ют«ѕсЂежЮЕТќ░№╝ЅсЂесЂ«сЃђсѓцсЃісЃЪсѓ║сЃасЂїтГўтюесЂЎсѓІсђѓ

СИЅсѓњтЪ║ТюгсЂ«ТЋ░№╝ѕУдЂу┤а№╝ЅсЂесЂфсЂЎ

С║їтЁЃуЏИт»Й№╝ѕж╗њсЂеуЎйсђЂтќёсЂеТѓфсЂ«сѓѕсЂєсЂфС║їтЁЃУФќ№╝ЅсЂДсЂ»сЂфсЂЈсђЂтЪ║ТюгсѓњСИЅсЂФсЂісЂёсЂЪуљєУФќТДІТѕљсђѓ

уѓ╣сЂ»СИђсђЂС║їуѓ╣жќЊсѓњухљсЂХсЂеуиџсђЂсѓѓсЂєСИђсЂцуѓ╣сЂїсЂѓсѓїсЂ░сђЂСИЅУДњтйбсђѓ

т«Ѕт«џсѓњтйбсЂФсЂЎсѓІТюђСйјжЎљсЂ«тйбсЂ»сђЂСИЅУДњтйбсђђРќ│тъІсЂїтЪ║Тюгсђѓ

СИЅУДњжїљ№╝ЮСИЅУДњтйбсЂї№╝ћжЮбсЂежаѓуѓ╣сЂї№╝ћуѓ╣

уюЪт«ЪсЂ»сђЂтИИсЂФт»ЙТЦх/тЈЇт»ЙсЂ«УдЂу┤асѓњтљФсѓђсђѓ

сЂЮсѓїсЂфсЂЌсЂ«уюЪт«ЪсЂ»уёАсЂёсђѓ

уљєУФќсЂФсЂісЂёсЂдсѓѓсђЂт«ЪУихсЂФсЂісЂёсЂдсѓѓсђѓ

т»ЙТЦхсЂ«УдЂу┤асѓњтљФсЂ┐сЂЊсѓЊсЂасѓѓсЂ«сЂДсЂфсЂЉсѓїсЂ░сђЂсЂЎсЂ╣сЂдсЂ»тўўсЂФсЂфсѓІсђѓ

ух▒тљѕсЂ«уЈЙсѓїсЂесЂЌсЂдсЂ«тЅхуЎ║

тЅхжђасЂесЂ»сђЂТЌбсЂФтГўтюесЂЎсѓІуЅЕС║ІсѓњсђЂТќ░сЂЌсЂёсѓФсѓ┐сЃЂсЂДсЂцсЂфсЂјтљѕсѓЈсЂЏсѓІсЂЊсЂесђЂухљсЂ│сЂцсЂЉсђЂухёсЂ┐тљѕсѓЈсЂЏсѓІсЂЊсЂесђѓ

сЂЮсѓїсЂ»сђЂух▒тљѕсЂДсЂѓсѓІсђѓ

Тќ░сЂЪсЂфУдЂу┤асЂїтіасѓЈсѓІсЂЊсЂесЂФсѓѕсѓітцЅсѓЈсѓІсЂЊсЂесђЂтцЅтїќсЂЎсѓІсЂЊсЂесђЂ

тЅхжђасђЂтцЅтїќсђЂтЅхуЎ║РђЋ сЂЮсѓїсѓЅсѓњух▒тљѕсЂ«СИђсЂцсЂ«уЈЙсѓЈсѓїсЂДсЂѓсѓІсЂеУђЃсЂѕсѓІсђѓ

УѕѕтЉ│сѓњТїЂсЂБсЂЪСИђсЂцСИђсЂцсЂ«сЂЊсЂесЂФжЏєСИГсЂЌсЂдсЂёсЂЉсЂ░сђЂсЂЮсЂ«сЂесЂЇсЂ»ТЋБсѓЅсЂ░сЂБсЂдсЂёсѓІуѓ╣сЂ«сѓѕсЂєсЂфтѕЦсђЁсЂ«тГўтюесЂїсђЂт░єТЮЦсЂФсЂ»у╣ІсЂїсѓісЂѓсЂБсЂду┤аТЎ┤сѓЅсЂЌсЂёсЂ▓сЂесЂцсЂ«тцДсЂЇсЂфсѓѓсЂ«сЂФсЂфсѓІсђѓ

сѓ╣сЃєсѓБсЃ╝сЃќсЃ╗сѓИсЃДсЃќсѓ╣

Т░ЌсЂЦсЂЇсЂ«т╝ЂУе╝Т│Ћ

Т░ЌсЂЦсЂЇсЂ«т╝ЂУе╝Т│ЋРђЋ ухѓсѓЈсѓісЂ«сЂфсЂёуљєУДБсЂ«сЃЌсЃГсѓ╗сѓ╣сЂЊсЂЮсЂїArt of AwarenessсЂ«ТюгСйЊсЂДсЂѓсѓісђЂсЂЮсѓїсЂ»сђЂС╗ЦСИІсЂ«сђїт»ЙуФІсЂЎсѓІсѓѓсЂ«сЂ«ух▒тљѕсђЇсѓњтєЁт«ЪсЂесЂЎсѓІсђѓ

- удЁсЂесЃ┤сѓБсЃЉсЃЃсѓхсЃісЃ╝

- т░ЈС╣ЌС╗ЈТЋЎ№╝ѕсЃ┤сѓБсЃЉсЃЃсѓхсЃісЃ╝№╝ЅсЂетцДС╣ЌС╗ЈТЋЎ№╝ѕудЁсђЂТхётюЪ№╝Ѕ

- УЄеТИѕудЁсЂеТЏ╣Т┤ъудЁРђЋ удЁсЂ«сЂфсЂІсЂДсЂ«ух▒тљѕ

- сѓ»сЃфсѓисЃЦсЃісЃасЃФсЃєсѓБсЂеС╗ЈТЋЎ

- удЁсЂетєЁУд│№╝ѕУЄфтіЏсЂеС╗ќтіЏсђЂудЁсЂеТхётюЪТЋЎ№╝Ѕ

- сѓГсЃфсѓ╣сЃѕТЋЎсЂеС╗ЈТЋЎ№╝ѕуЦѕсѓісЂеуъЉТЃ│№╝ЅсЂесЂ«ух▒тљѕ

- уъЉТЃ│сЂесЃюсЃЄсѓБсЃ»сЃ╝сѓ»№╝ѕТёЈУГўсЂеУ║ФСйЊ№╝ЅсЂесЂ«ух▒тљѕ

- Т░ЌсЂЦсЂЇу│╗сЃюсЃЄсѓБсЃ»сЃ╝сѓ»сЂеТ┤╗тЁЃ№╝ѕУЄфтЃЇжЂІтІЋ№╝Ѕу│╗сЃюсЃЄсѓБсЃ»сЃ╝сѓ»

- Т░ЌсЂЦсЂЇу│╗сЂ«т┐ЃУ║ФТіђТ│ЋсЂеСИ╣ућ░у│╗сЂ«т┐ЃУ║ФТіђТ│ЋРђЋ сЃ┤сѓБсЃЉсЃЃсѓхсЃісЃ╝сЂеУЄеТИѕудЁ

- тѕђудЁсЂесЃЋсѓДсЃФсЃЄсЃ│сѓ»сЃЕсѓцсѓ╣сЂфсЂЕРђЋ сЃюсЃЄсѓБсЃ»сЃ╝сѓ»тєЁсЂДсЂ«ух▒тљѕ

- тйбТёЈТІ│сЃ╗тцфТЦхТІ│сЃ╗Тќ░жЎ░ТхЂРђЋ тѕђудЁсЂ«сЂфсЂІсЂДсЂ«ух▒тљѕ

- УХЁУХіСИ╗уЙЕ№╝ѕуъЉТЃ│т«ЌТЋЎ№╝ЅсЃ╗уюЪТѕЉ(уІгТѕЉ)УФќсЂеуЏИт»ЙСИ╗уЙЕсЃ╗С╗ќУђЁУФќ

- уъЉТЃ│т«ЌТЋЎсЂеуДЉтГдРђЋ уюЪсЃ╗тќёсЃ╗уЙјсЂ«ух▒тљѕ

- уъЉТЃ│т«ЌТЋЎсЂежђ▓тїќућЪуЅЕтГд

- уъЉТЃ│т«ЌТЋЎсЂеУіИУАЊ

тЁиСйЊуџёт«ЪУихсЂФжќбсЂЎсѓІсђЂТіђТ│ЋсЃгсЃЎсЃФсЂ«ух▒тљѕсЂФсЂцсЂёсЂдсЂ»сђЂС╗ЦСИІсЂ«сЃџсЃ╝сѓИсѓњтЈѓуЁДсЂ«сЂЊсЂесђѓ

т«ЪУихтЅЇсЂ«уљєУДБ