吉本内観の技法を命綱に、各人の抱える問題を徹底して掘り下げ、苦しみの根源的な解決を目指します。

このような方へお薦めできます

* 親・兄弟・夫婦・恋人・子供など、身内の人間関係に悩みを抱えておられる方。

* 社会に出て生きていくうえで、(職場・学校など)外的な人間関係に悩みを抱えておられる方。

* 現在、人生の岐路に立っておられる方。進路(進むべき方向)に関して大きな決断を迫られている方。

現時点での決定を実行される前に、ぜひ時間を取って内観を受けてみられてください。

自分にできる精一杯の身調べ、これまでの人生との対峙をされたなら、必ずや、正しい方向性― どう考えても、これしかない! と云う明確な道筋は見えてくるはずです。

* 病気や不遇で苦しんでおられる方。

自分の人生を真に全うし、残された時間を悔いなく生き切りたい方。

人生の総決算を控えておられる方。

* 各種依存症の問題を持ち、その解決を求めておられる方。

「薬物乱用・依存と内観療法」

「ギャンブル依存症の内観療法」

* 摂食障害など、食に関する問題を抱えておられる方。

「拒食と過食の内観療法」

「食べない心」と「吐く心」―摂食障害から立ち直る女性たち

* 瞑想、坐禅、マインドフルネスなどに取り組んでおられる方。

内観の実践を通して、瞑想とはまた違った自己認識・自己理解の世界が開けるものと信じます。

瞑想と内観とは、車の両輪の如く、左右の足の歩みの如きものであり、それらの双習によって、バランス良く、偏りなく修習を進めていくことができるものと考えます。

それは同時に「内観なき瞑想は、ある種の危うさを抱えている」との認識を示すものでもあります。

この「苦しみ」という現実

私たちは人生において様々な悩み・苦しみを経験します―

幼少期から始まる、家族との関係性における苦しみ。

学校や社会のなかで、他者と関わることの苦しみ。

自分の容姿や能力、境遇に関する劣等感やコンプレックス、嫉妬心を抱えたまま生きること。

恋愛願望や性的欲求、寂しさ、みじめさ、挫折感、世間や他人に認められたさ、承認欲求など、沸き立つ情念を抱えながら、それが満たされないこと。

自分が思い描くような自分になれないことの、理想と現実との埋められないギャップを感じ続けることの苦しみ。

自身の過去の言葉や行いに、無くせない大きな後悔、悔恨の念を抱えて生きることの苦しみ。

お金がないことの苦しみ、お金を稼ぐことの苦しみ。

身体的な不調や疼痛、障害を抱えて生きることの孤独と苦しみ。

精神的な問題・疾患を抱えて生きることの絶望感。

― 多くの苦しみがあります。

それらは慢性化し、私たちの人生を押し潰します。

それら、心をもった生き物として在ること自体から発生すると思われる苦しみに出会うとき、私たちに何ができるのでしょうか。

内観には、それに対する答えが― ひとつのカタチをもって― 存在しているように思えます。

こころを映す鏡

私たちが通常、自分の顔を見よう(知ろう)とすれば、物理的に鏡を使い、そこに顔を映す以外の方法では、見る(知る)ことはできません。

では、もし鏡が無い世界に生まれ、そこでずっと育ったとしたらどうでしょう。

生まれてから一度も、直接、自分の顔(姿かたち)を見たことがなかったとしたら…

それぞれが、自分の願望や自惚れ、思い込みを元に、好き勝手に自分の顔を(頭のなかに)思い描き、その自己イメージを一生信じて生きていくことでしょう。

これは、物理的な眼に見える世界においては一つの喩え話であるに過ぎませんが、心の世界において、それは実際に起こっていることです― 私たちは皆、その状態に居るのです。

内観は、親、兄弟、パートナー、職場での関係など、具体的な人や環境との関係性を鏡として、その見難い「自分のこころ」を見ようとします。

その関係性の鏡(Mirror of Relationship)のなかに、自分のしてきた言葉や行いが、言い訳しようもないかたちで映し出されます。

そこには、これまで見てこなかった自分の素顔、内面的な、あるがままの姿が映ります。

それは多くの場合、幻滅をもたらすショッキングなものですが、自分の本当の顔(姿かたち)を正しく知ること(正確な自己認知)からのみ、正しい身の処し方や今後の生き方が出てくるのであり、思い込みに基づいた人生行路(人生の選択・未来の計画)など危険なものでしかありません。

自己を知るための技術

内観とは、まず何よりも、自分を、正確に、客観的に見る(知る)ための技術です。

私たちは通常、自分が生きて経験してきた過去の出来事を脳内編集して、自分の都合の良いものに仕立て上げ、その編集された「物語・おはなし」を信じて生きています。

内観は、まず、そこから出ることを要求します。

過去の出来事の記憶のなかに、より深く潜り、自らの心の動き・本心・本性を、正確に、自己弁護・自己正当化無しに見直す、という作業を繰り返していくなかで、これまで知っている(分かっている)と思ってきた自分とは異なった、もっと違うレベルでの自分自身の正体(本質)と出合うことになります。

それは、自らを心理的に守ることのみの為に物語を編み続けてきた自我(思考・感情)の動き自体からの脱出であり、あるがままの事実との出会い、真実の自己とのはじめての遭遇でもあります。

そこから、より現実に適合し、間主観性が高い、より自分が幸せで、周りの人にとって害のない物語へと、人生全体(過去全体)の編み直し作業(再-構成)が進んでいきます。

それは、「無いものねだり」から「あるもの探し」への世界認識の反転であり、「不幸物語」から「しあわせ物語」への心の大いなる転換です。

内観法の意義と目的

苦悩はどこからくるのか

人は誰でも、一生のうち一度や二度、死にたいほどの苦しみを体験します。

それほどでもないとしても、さまざまな人間関係のなかで生きてゆかねばならない私たちにとって、毎日が悩みのなかの生活である、とさえ言えます。

私たちのこころは、弱く、歪みやすいものであり、ともすれば、ひがみ、ねたみ、うらみ、怒り、慢心…などが渦巻く暗い洞窟に閉じ込められてしまいがちです。

そして、そのような自分が、知らぬ間に他の人を傷つけ悲しませていることに、なかなか気がつきません。

知らず知らずに隣人の心を傷つけ、踏みつけにしたりして、いつの間にか隣人との間もうまくいかなくなることが、私たちの毎日にどれほど多いことでしょう。

そして、この傷つけ合いは、自分の心の歪みが原因になっていると云うことに、なかなか気がつかない場合が、どれほど多いことか。

人の心を傷つけた刃が、返す刃で自分の心をも突き刺していると云う、この悪循環のなかで、私たちの心は蝕まれていくのです。

火の車 作る大工はなけれども

己が作りて 己が乗りゆく (* 己=おの=自分)悲しみや苦しみは決して他からやってくるのではなく、自分の心のなかに潜んでいる我執や虚栄心がもとになっているのですが、なかなかこれに気づくことができません。

実は、これに気づくことが、苦しみや悩みから脱出するうえで、いちばん大切なことなのです。

この、闇につつまれた自分の心をとらえるには、どうすれば良いのでしょうか。

ソクラテスの「汝自身を知れ」と云う言葉は有名ですが、どうすれば自分を知ることができるのか。

その具体的方法を提示したのが、この小冊子にご紹介する「内観法」なのです。

内観法の意義

さて、闇につつまれた自分の心に光を当てるには、どうしたら良いのでしょう。

それには、まず自分の心と向き合わなければなりません。

それは、勇気のいる、苦しい仕事ではありますが、その苦しみは「産みの苦しみ」なのです。

ともすれば自分自身を偽ってでも生きていくのが人生なのだと思い込み、いつのまにか、それに慣らされている世の中にあって、改めて真実の自分を直視することは容易ではありません。

たいへん努力のいることですが、これをしない限り、心に光を当てることはできません。

自分自身と向き合うこと、謙虚に自分の過去を見つめることこそ、内観法の出発点であり、すべてなのです。

普段、私たちは、自分の力だけで生きてると思いがちです。

もちろん、他人に対して多少の恩義や感謝の念は持ってはいても、本心では自分の力を過信して生きています。

これが、「俺が、俺が」と云う我執や慢心を招くもとであり、裏を返すと、失意のどん底にあるとき、「自分は一所懸命努力したのに、あいつの為にこうなったのだ」と云う、うらみ、ひがみにつながる原因にもなるのです。

しかし、私たちは、自分の生活史をさかのぼって考えるとき、すなわち両親をはじめとして自分の生活史に登場してくる全ての人々との関係を詳細に思い起こすとき、自力で生きてきたと思い込んでいた自分が、実は、他の多くの人々によって「生かされてきた、生かされている」ことに気がつきます。

過去の事実によって浮き彫りにされた自分が、いかに我執にとらわれ、無明の闇を生きてきたのかを痛いほど思い知ることができるのです。

「自分の過去を思い起こすことが、なぜ現在の苦しみ・悩みの解決につながるのか」と云う疑問を持たれる方も多いと思いますが、これは後に述べる内観の実例をお読みになれば、ご理解いただけるものと思います。

また、「自分はいつだって、そのくらいのことは反省している」とおっしゃる方も多いと思います。

もちろん、「内観」も「反省」も、だいたい同じと考えていただいて結構ですが、普通に云う「反省」は、ともすれば頭で考えたり、理屈に走りがちで、観念のカラまわりに終わってしまいがちです。

内観法がいちばん大切にしていることは、過去の事実をできるだけ詳しく、細かく、思い起こすと云うことです。

そこには理屈もなければ、いたずらな観念のカラまわりもありません。

いままで闇に閉じ込めたままになっていた対人関係の過去の事実を掘り起こし、詳細に調べることによって、この掘り起こされた事実が、法廷における検事のように現在の自分に迫ってくるのです。

そして、くり返しくり返し、深く、より深く記憶をたどることによって、思いがけない事実にぶつかり、まるでカミナリにでも打たれたような劇的な体験をします。

なぜ、こんな大切なことを忘れたまま生きてきたのだろう、と云うことを、数え切れないほど思い知らされます。

思うに、私たちは現在の自分に都合の良いことだけを覚えていて、そうでないものは、いつの間にか闇に葬り去っているのです。

そのために、自分の姿を正確にとらえることができず、常に動揺と不安を繰り返すことになるのです。

葬り去った事実のなかにこそ、現在の自分の姿を正確に位置づけ、評価づける素材が隠されているのです。

内観法は、方法としては至って簡単なものです。

「自分は、母に、いつ、どういうことをしてもらって、そして、いつ、どういうことをしてあげたか」と云う事実だけを粘り強く思い起こすのです。

同じようにして、現在までに接触のあった全ての人に、そうします。

哲学や論理的な考え方は一切不要です。

ごくありふれた日常的な対人関係の事実を思い起こすことによって、今までの人生に大きな忘れ物をしてきたことに気づき、一刻も早くその埋め合わせをしなければ、と云う、苦悩と不安を乗り越えた意欲的な人生が内観体験のあとに待っています。

記憶の底に沈められた過去の事実を、現在の自分にぶつける努力のなかに、私たちの人生を大きく変えるカギが隠されていることを内観法は教えているのです。

内観の目的

いかなる境遇にさいなまれても、「ありがたいなあ」「幸せやなあ」と受け取れる心境になる方法が内観です。

他の人から見て、「あの人はかわいそうやなあ、気の毒な境遇の人やなあ」という立場であっても喜んで暮らせる、そういう精神状態に転換すること。

どんな地位、境遇、立場、状況にあろうとも、「ありがたいなあ、わしみたいな悪い奴が今日も元気で達者に、こうして暮らさせてもろうて、幸せやな、どこ痛い、どこ痒いっちゅうことあらへん、本当に私は幸福やなあ」と、感謝の気持ちで暮らせる、そういう心のすみかに大転換すること。

それが内観の目標であります。

『内観法へのご案内』(奈良内観研修所 発行)より。

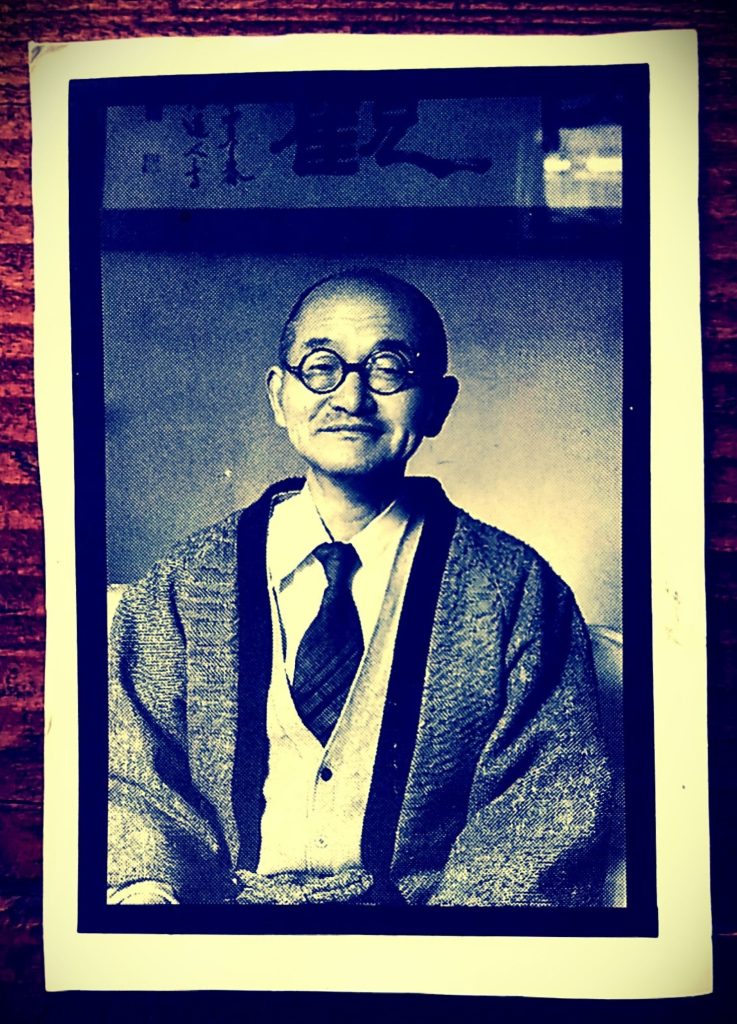

以上の吉本伊信師の言葉―

「わしみたいな悪い奴が」と云うところに、「罪と悪・煩悩の自覚」と「感謝・有り難さ」が逆照射し合い、共に深まる、内観独特の「懺悔-感謝」の構造があり、

そして、また、それが道徳的・倫理的な誘導(方向づけ)によってではなく、前提無しの冷徹な自己観察と自己認識によって引き起こされるところに内観法の凄さがあるのでしょう。

親・兄弟・家族・職場の人間関係など、身の回りの他人を鏡として、そこに映った自分の姿を見る―

正確な観察による、自己認知・自己認識の修正。

それに基づいて行われる「人生の編み直し作業」「過去の認識の大いなる転換」

それが、内観法の基礎であると言えるでしょう。

それを自己による「主観的な内省」のみに頼るのではなく、「他者と云う鏡」を使って具体的に行うところに内観法の特徴が有り、自己防衛的な認識パターン、自己正当化の物語からの脱出が容易である秘密があります。

自己直面と内破

そこに苦しみという現実があるのなら、そこから逃げることなく、それと向き合い、それを内側から突破する以外、道はありません。

そのために必要な、自己直面の「やり方」を― 自我が防衛のため繰り出し続ける様々なごまかし・トリックに巻き込まれることなく、真に自らに直面し、自己を調べ抜くための方法を― 実践可能な具体性をもって示すこと。

そして、それを実際に遂行するための、専念集中できる設備・環境を提供し、最後までサポートすること。

それが、当研修所と私の役割です。

もし、「どうにもならない、どうにも変わらない自分、これまで、どうしても変われなかった自分」を、「どうにかしたい、どうにかして変えたい」と本当に望んでおられるなら、どうぞ思い切って、この自己直面のための実践的方法論である内観に身を投じてみてください。

もし、最後まで歩み抜かれたなら、積年の悩み・苦しみから開放される可能性は充分にあるのです。

末期の内観

臨死体験の際に起こる「過去のパノラマ的回顧」(ライフレビュー、いわゆる走馬灯)は良く知られています。

内観は、それを一週間以上の時間をかけて、人工的に、ジワジワと起こします。

それは謂わば、制御された、緩慢なる臨死体験です。

それによって、過去の自分へ対する振り返りと死、そして新たなる再生が起こります。

臨死体験後の人格変容(行動変容)と内観研修後のそれには共通点があり、その後の残された生で、これまでとはまったく違った、第二の人生(人生第二幕)とでも言うべきものを送られる方が存在します。

この人格変容は、いわゆる前世や輪廻などの実在を前提としません。

仮に、それが無かったとしても、それは起こり得ます。

臨死体験を、みずから望んで起こすことは難しいでしょう。

しかし、集中内観は、一週間以上の時間さえ作れれば、自身が決めたときに行えます。

本物の、不意に訪れる死の場面では、どんなに後悔しようと、どんなに悔い改めようと、あなたは、その痛切な反省を抱えたまま、それを相手に伝えられないまま死んでいきます。

しかし、内観には、その先(その後)があります。

その後悔を償い、別の人生を歩める、残された時間が与えられているのです。

生きているうちに死を経験した人は、生を、より良く歩めるのかもしれません。

「なぜ、内観をするのか」ということから考えてみたいと思います。

私ども医者にとって人が死ぬ場面に遭遇するのは珍しいことではありません。

一人の人間が長い人生を生き抜いてきて、そして、今まさに死んでいこうとする場面、自分の指の先で最後の脈が終わっていく瞬間に、しばしば遭遇しています。

人間にとって死ぬ時、死を迎えるその瞬間を、その一時間前か、一週間前、あるいは一ヶ月前や一年前に知ることのできる人々が沢山います。

不慮の事故、すなわち交通事故とか災害によって死ぬ人は別ですが、(病床に伏して死んでいく場合には)多くの人が、自分の死期、すなわち、もう自分は駄目だ、いよいよ死んでいくという時を、ほとんどの人が知っておられるようです。

その時になると、どの人もどの人も、真剣に自分の過去を振り返り、自分の人生がどういう人生であったか、ほんとうに生きて、こうして死んでいく、悔いのない人生であったか、多くの人に迷惑をかけて来はしなかったか、そういうことを五分でも十分でも一週間でも、静かに静かに反省する場面に我々は遭遇しています。

そして、最後の時を見守ろうとして、あちらこちらから身内の方々が寄り集まり、手を取り合い、あるいは頬ずりをしながら最後を見取っていくわけです。

最後の場面になりますと、「どうも色々ありがとう」「お世話になりました」「後をよろしく頼むよ」などという言葉を残して死んでいかれます。

すべての人が死ぬとき、必ず自分の人生をふり返って「どうであったか」という反省をしておられるようです。

しかし、そのとき、死がまさに目前に迫った時に、どれほど深い反省をしても、もう後がありません。もう何も為すすべがありません。

そこで今、あと一時間、あるいは一日、自由な時間を与えられるとしたら、ご迷惑をおかけした人に対して、何か一つだけでもご恩返しをしたい、あるいは、これだけはしておきたいというようなものが,必ず一つやニつはあるのではないかと思います。

しかしながら、もうその時は、身動きできません。

悲しいことです。死の床に伏した自分の周りに身内の人たちが寄り集って、慰めてくれます。

自然にぼんやりと意識がなくなっていきます。

周囲の人々によって、すべてが許されたかの如く、非常に安らかな死顔を、私共は見てまいりました。このように、人間は必ず一生に一度は自分を振り返ってみるという内観をするようであります。

内観を終えて死んでいくとき、あの仏様のような静かな顔、美しい顔は、深い内観の結果だと思うのです。ところが、内観をするのは死ぬ時になってからでは遅いということに気づきます。

死ぬ時の内観を今、まだこうして生きているうちに、本当に死ぬ時と同じ程の真剣さで過去を振り返り、自分を見つめてみようというのが内観なのです。

自分を真剣に見つめることによって、いま何を為すべきか、今後いかに在るべきかということや、そしてまだ幾らか残された貴重な時間をいかに生きるべきか、自ら分かってくるのではないでしょうか。

内観は、そういう厳しいものであり、尊いものであることを、最初に理解していただきたいと思うのです。

『内観と医学』竹元隆洋 より

より良き社会(世界)のために

この、純日本発祥の心理療法であり、気づきの実践行でもある内観に、ひとりでも多くの方が触れられることを願います。

私にとって内観は、知る限り「最も暴力的でない平和運動」であり、「最も有効性の高い社会活動」です。

個人の内なる平和(自己一致、自己との和解・理解)が、社会的な外なる融和(他者との和解・理解)を自然と引き起こし、それがおのずから、より良き共同体を実現させる― そのような未来を夢見ます。

自分を知るのは怖いけど、

知らずに死ぬのは、なお怖い。

自分を知るには、内観が近道です。

内観関連資料(入門書・体験記など)

コースの詳細案内 (人数、日数、食事など)

アウェアネス・リトリートセンター 気づきの研修所

船江 霊基(ふなえ れいき)

awarenessism@gmail.com

reiki.funae(LINE ID)

070-9155-2062

Instagram