гҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘж–№гҒёгҒҠи–ҰгӮҒгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷ

пјҠ иә«дҪ“гҒ«й–ўгҒҷгӮӢж…ўжҖ§еҢ–гҒ—гҒҹе•ҸйЎҢпјҲз—ӣгҒҝгҖҒйҒ•е’Ңж„ҹгҖҒй•·еј•гҒҸдёҚиӘҝгҖҒгӮұгӮ¬гҒ®еҫҢйҒәз—ҮгҒӘгҒ©пјүгӮ’жҠұгҒҲгҒҰз”ҹгҒҚгҒҰгҒҠгӮүгӮҢгӮӢж–№гҖӮ

пјҠгҒӢгӮүгҒ гҒЁеҝғгҒ®гғҒгӮ°гғҸгӮ°гҒ•гҖҒиә«дҪ“гҒЁж„ҸиӯҳгҒ®гӮәгғ¬гӮ’ж„ҹгҒҳгҒҰгҒҠгӮүгӮҢгӮӢж–№гҖӮ

пјҠ иә«дҪ“иЎЁзҸҫгғ»йҒӢеӢ•гғ»з«¶жҠҖгғ»жІ»зҷӮгҒӘгҒ©гҖҒиә«дҪ“жҖ§гҒ«й–ўгӮҸгӮӢдё–з•ҢгҒ«иә«гӮ’зҪ®гҒ„гҒҰгҒҠгӮүгӮҢгӮӢж–№гҖӮ

пјҠ еқҗзҰ…гғ»зһ‘жғігғ»гғһгӮӨгғігғүгғ•гғ«гғҚгӮ№гҒӘгҒ©гҒ«гҖҒжң¬ж°—гҒ§еҸ–гӮҠзө„гӮ“гҒ§гҒҠгӮүгӮҢгӮӢж–№гҖӮ

гғ’гғҲгҒ®иә«дҪ“гҒ®зү№ж®ҠжҖ§

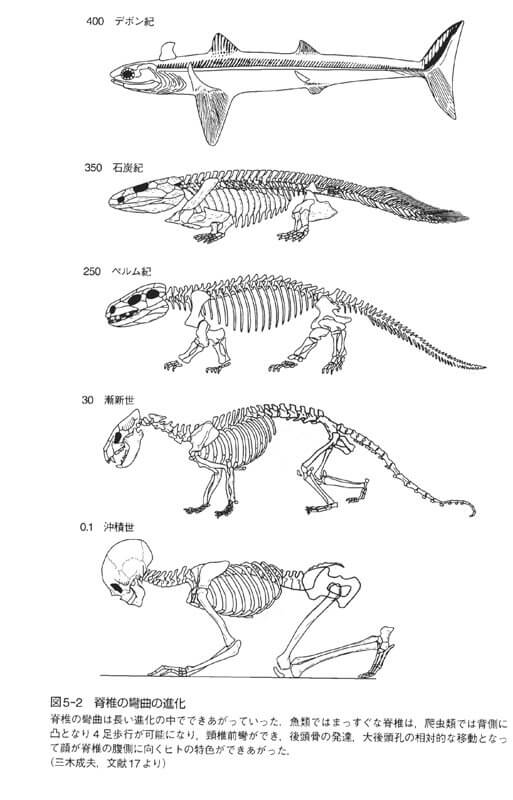

гғ’гғҲгҒҜзү№ж®ҠгҒӘз”ҹгҒҚзү©гҒ§гҖҒиғҢйӘЁпјҲи„ҠжӨҺпјүгӮ’йҮҚеҠӣгҒЁе№іиЎҢгҒ«зёҰгҒ«еҗҲгӮҸгҒӣгҖҒзӣҙз«ӢгҒ—гҒҰжҡ®гӮүгҒҷгҒ“гҒЁгҒҢеёёж…ӢеҢ–гҒ—гҒҹеӢ•зү©гҒӘгҒ©гҖҒең°дёҠгҒ«гҒҜгҖҒгҒқгҒҶеұ…гҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ

гҒқгӮҢгҒҜгҖҒиғҢйӘЁгӮ’жЁӘгҒӢгӮүзёҰгҒ«гҒҷгӮӢгҒЁдә‘гҒҶгҖҒйҖІеҢ–гҒ®жҲҗгӮҠиЎҢгҒҚдёҠиө·гҒ“гҒЈгҒҹгғңгғҮгӮЈгғ—гғ©гғігҒ®еӨ§гҒҢгҒӢгӮҠгҒӘеӨүжӣҙгӮ’зөҢйЁ“гҒ—гҒҹгғ’гғҲгҒЁгҒ„гҒҶзЁ®зү№жңүгҒ®зү№ж®ҠгҒӘдәӢжғ…гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгҒқгӮҢгҒҢж•…гҒ«гҖҒгғ’гғҲгҒҜгҖҒз”ҹгҒҫгӮҢгҒҹгҒҫгҒҫгҖҒиҮӘ然гҒӘгҒҫгҒҫгҒ§гҒҜгҖҒгҒҶгҒҫгҒҸиә«дҪ“гӮ’дҪҝгҒҲгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ

гҒҫгҒҡгҖҒз«ӢгҒЎдёҠгҒҢгӮҠгҖҒжӯ©гҒҸгҒ“гҒЁгӮ’гҖҒеҗ„гҖ…гҒҢжҷӮй–“гӮ’гҒӢгҒ‘гҒҰеӯҰгҒігҖҒгҒҫгҒҹжӯігӮ’йҮҚгҒӯгӮӢгҒЁе…ұгҒ«гҖҒгҖҢйҮҚеҠӣгҒЁгҒ®дёҚйҒ©еҗҲгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶе•ҸйЎҢгӮ’гҖҒз”ҹжҙ»гҒ®ж§ҳгҖ…гҒӘе ҙйқўгҖҒиә«дҪ“гҒ®иүІгҖ…гҒӘйғЁеҲҶгҒ§ж„ҹгҒҳгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ

гҒқгҒ“гҒ«гҖҒгҒ“гҒ®иә«дҪ“гҒЁгҒ„гҒҶгғҸгғјгғүгӮҰгӮ§гӮўгӮ’гҖҒз”ҹгҒҚгҒҰеӢ•гҒ„гҒҰгҒ„гӮӢй–“гҖҒиӢҰз—ӣгҒӘгҒҸвҖ• гҒӮгӮӢгҒ„гҒҜгҖҒгӮҲгӮҠе„Әйӣ…гҒ«гҖҒдёҠжүӢгҒ«гҖҒжҙ—з·ҙгҒ•гӮҢгҒҹгҒӢгҒҹгҒЎгҒ§вҖ• дҪҝгҒ„гҒ“гҒӘгҒҷгҒҹгӮҒгҒ®гҖҒеҲ¶еҫЎгӮҪгғ•гғҲгӮҰгӮ§гӮўгҒ®жӣҙж–°пјҲгғҗгғјгӮёгғ§гғігӮўгғғгғ—пјүгҒ«еҸ–гӮҠзө„гӮҖж„Ҹзҫ©гӮ„дҫЎеҖӨгҒҢеӯҳеңЁгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

зӣҙз«ӢгҒ—гҒҰжҡ®гӮүгҒҷпјҲз«ӢгҒЎгғ»жӯ©гҒҚгғ»еә§гӮӢпјүгҒ“гҒЁгҒҜз§ҒгҒҹгҒЎгҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгҖҒжңӘгҒ гҖҢйҖІеҢ–еҸІдёҠгҒ®жңӘи§ЈжұәгҒ®е•ҸйЎҢгҖҚгҖҢзҸҫеңЁйҖІиЎҢеҪўгҒ®еӨ§гҒ„гҒӘгӮӢиӘІйЎҢгҖҚгҒЁгҒ—гҒҰгҒӮгӮӢгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ

гӮ°гғ©гӮҰгғігғҮгӮЈгғігӮ°гҒЁгӮ»гғігӮҝгғӘгғігӮ°

гӮ°гғ©гӮҰгғігғҮгӮЈгғігӮ°гҖҒгҒӮгӮӢгҒ„гҒҜгӮ»гғігӮҝгғӘгғігӮ°гҒЁдә‘гҒҶиЁҖи‘үгҒҜгҖҒиә«дҪ“гҒ«й–ўгӮҸгӮӢй ҳеҹҹгҒ®гҒҝгҒӘгӮүгҒҡгҖҒеҝғзҗҶзҡ„гҒӘе ҙйқўгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгӮӮгҖҒгӮҲгҒҸдҪҝгӮҸгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ

гҖҢең°гҒ«и¶ігҒҢзқҖгҒ„гҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҖҚгҒЁгҒӢгҖҒгҖҢи»ёпјҲдёӯеҝғпјүгҒҢгҒӘгҒ„гҖҚгҒЁиЁҖгӮҸгӮҢгӮҢгҒ°гҖҒгҒқгӮҢгҒҜеҚҳгҒ«иә«дҪ“гҒ®зҠ¶ж…ӢгӮ’жҢҮгҒҷгҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸгҖҒгҒқгҒ®дәәгҒ®пјҲж„ҸиӯҳгӮ’еҗ«гӮҒгҒҹпјүеӯҳеңЁе…ЁдҪ“гӮ’иЎЁгӮҸгҒҷгӮӮгҒ®гҒЁгҒ—гҒҰзҗҶи§ЈгҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ

гҒқгӮҢгӮ’иЁҖи‘үйҖҡгӮҠгҖҒгҒҫгҒҡиә«дҪ“гҒ®ж¬Ўе…ғгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰе®ҹзҸҫгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁвҖ•

гӮҸгҒҢиіӘйҮҸгғ»дҪҚзҪ®гӮЁгғҚгғ«гӮ®гғјгӮ’гҖҒзӢӮгҒ„гҒӘгҒҸгҖҒең°зҗғгҒ®дёӯеҝғгҒҫгҒ§еұҠгҒ‘гӮӢгҒ“гҒЁгҖӮ

гҒқгӮҢгҒҜгҖҒдә•жҲёжҺҳгӮҠпјҲгғңгғјгғӘгғігӮ°дҪңжҘӯпјүгҒ«дјјгҒҰгҖҒиҮӘгӮүгҒ®дёӯеҝғпјҲи»ёпјүгӮ’йүӣзӣҙз·ҡдёҠгҒ«жӯЈгҒ—гҒҸй…ҚеҲ—гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҹгҒЁгҒҚгҖҒгҒқгҒ®иіӘйҮҸгҒҜзҝ»гҒЈгҒҰдёҠжҳҮгҒ—гҖҒеӨ©гӮ’ж”ҜгҒҲгҖҒиә«гӮ’еӨ©ең°дёҖжқҜгҒ«й–ӢгҒҚз ҙгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

гҒқгҒ“гҒ«гҒҜгҖҒйҮҚеҠӣгҒЁгҒ®йҒ©еҗҲгӮ’жһңгҒҹгҒ—гҒҹжң«гҒ®еҸҚ-йҮҚеҠӣзҡ„гҒӘиҮӘз”ұгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

ж №гӮ’йӨҠгҒ„гҖҒе№№гӮ’иӮІгҒҰгӮӢгғңгғҮгӮЈгғҜгғјгӮҜ

жӨҚзү©гӮ„жЁ№жңЁгӮ’иҰӢгӮӢгҒЁгҒҚгҖҒз§ҒгҒҹгҒЎгҒҜйҖҡеёёгҖҒжһқгӮ„и‘үгҒ«гҖҒгҒӮгӮӢгҒ„гҒҜиҠұгӮ„жһңе®ҹгҒ«зӣ®гӮ’еҘӘгӮҸгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ

гҒ—гҒӢгҒ—гҖҒгҒқгӮҢгӮ’ж”ҜгҒҲгҒҰгҒ„гӮӢиҶЁеӨ§гҒӘйғЁеҲҶвҖ• ж №гӮ„е№№гӮ’иҖғгҒҲгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгҖҒгҒӮгҒҫгӮҠгҒ—гҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ

гҒ—гҒӢгҒ—гҖҒгҒ“гҒЁиә«дҪ“жҖ§гҒ®еҲҶйҮҺгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒйҮҚиҰҒжҖ§гҒҜгҖҒгҒҫгҒҡж №гҒЁе№№гҒ«гҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

иҮӘгӮүгҒ®еӯҳеңЁгҒ®ж №гҒЁгҖҒгҒқгҒ“гҒӢгӮүз«ӢгҒЎдёҠгҒҢгӮӢдјёгҒігӮ„гҒӢгҒ§еј·йқӯгҒӘе№№пјҲи»ёпјүгӮ’жү“гҒЎе»әгҒҰгӮӢгҒ“гҒЁгҖӮ

гҒқгҒ®ж №гҒ®ж·ұгҒ•гғ»е№№гҒ®еј·гҒ•гҒ“гҒқгҒҢгҖҒиә«дҪ“гҒ®еҺҡгҒҝгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒеӯҳеңЁгҒ®ж·ұгҒҝгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒжһқи‘үгҒ®йҒӢеӢ•гҒ«гҒҜиҮігӮҠгҒӨгҒҸгҒ“гҒЁгҒ®гҒ§гҒҚгҒӘгҒ„жң¬зү©гҒ®еӢ•гҒҚгғ»гғҸгӮҝгғ©гӮӯгҒҢгҖҒгҒқгҒ“гҒ«еӯҳеңЁгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ

гҒҫгҒҹгҖҒзңҹгҒ®ж„Ҹе‘ігҒ§гҒ®еҒҘеә·гӮӮзҫҺгҒ—гҒ•гӮӮгҖҒгҒқгҒ“гҒ«е§ҝгӮ’зҸҫгҒҷгҒ®гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ

гҒқгӮҢгҒҜгҖҒгҖҢзӣҙз«ӢгҒ—гҒҹи„ҠжӨҺеӢ•зү©гҖҚгҒҹгӮӢгғ’гғҲгҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгҖҒж №жәҗзҡ„гҒӘж•ҙдҪ“жі•гғ»йӨҠз”ҹжі•гғ»еҒҘеә·жі•гҒЁгҒӘгӮҠгҒҶгӮӢеҸ–гӮҠзө„гҒҝгҒӘгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ

Deep Movement – ж·ұйғЁгҒӢгӮүгҒ®йҒӢеӢ•

гҒқгӮҢгҒҜгҖҒйҖҡеёёгҒ®гҖҒиә«дҪ“жң«з«ҜгҒ®еҸҜеӢ•жҖ§гӮ„еҠ йҖҹжҖ§гҒ®еӨ§гҒҚгҒ•гҖҒеӢ•гҒҚгҒ®еҲҶзҜҖеҢ–гҒ®зө„гҒҝеҗҲгӮҸгҒӣгҒ«гӮҲгӮӢгҖҒгҖҢгҒ©гҒҶгҖҒж—©гҒҸгҖҒеӨ§гҒҚгҒҸгҖҒеӢ•гҒҸгҒӢгҖҚгҖҢгҒ©гҒҶгҖҒиҰӢгҒӣгӮӢгҒӢпјҲиЎЁзҸҫгҒҷгӮӢгҒӢпјүгҖҚгҒ«дё»зңјгӮ’гҒҠгҒ„гҒҹгҖҢиЎЁеҮәгҒҷгӮӢпјҲзҸҫгҒҷпјүгҖҚйҒӢеӢ•зі»гҒЁгҒҜз•°гҒӘгҒЈгҒҹж–№еҗ‘жҖ§гӮ’жҢҒгҒЎгҒҫгҒҷгҖӮ

гҒқгҒ“гҒ«гҒҜгҖҒеӨ–зҡ„гҒӘеӢ•гҒҚгҒ®иЎЁеҮәгӮ’жҘөеҠӣжҠ‘гҒҲгҖҒеҠӣгӮ’еҶ…еҗ‘гҒҚгҒ«жӢ®жҠ—гҒ•гҒӣгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гӮҲгӮҠжӣҙгҒӘгӮӢж·ұгҒҝгӮ’зӣ®жҢҮгҒҷгҖҢжІҲжҪңгҒҷгӮӢпјҲзҸҫгҒ•гҒӘгҒ„пјүгҖҚйҒӢеӢ•гҒ®дҪ“зі»гҒҢеӯҳеңЁгҒ—гҖҒгҒқгҒ“гҒ«зһ‘жғігҒЁгӮӮиҝ‘гҒ—гҒ„гҖҒгҒӮгӮӢзӢ¬зү№гҒ®е‘ігӮҸгҒ„пјҲж„ҹиҰҡпјүгҒҢз”ҹгҒҳгҒҰгҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ

жңҖеҫҢгҒ«

з§ҒгҒҢжҸҗдҫӣгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢжҠҖжі•гҒЁгҒҜгҖҒгғҙгӮЈгғ‘гғғгӮөгғҠгғјзһ‘жғіпјҲгӮҙгӮЁгғігӮ«ж°ҸгҒ®гғңгғҮгӮЈгӮ№гӮӯгғЈгғігӮ„гғһгғҸгғјгӮ·гғ»гғЎгӮҪгғғгғүгҒ®иә«йҡҸиҰіпјүгҖҒгғ•гӮ§гғ«гғҮгғігӮҜгғ©гӮӨгӮ№гҒ®ATMгҒӘгҒ©гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰй–ӢгҒӢгӮҢгҒҹгӮ«гғ©гғҖгҒ®ж„ҹеҸ—жҖ§гғ»иә«дҪ“гҒ«еҜҫгҒҷгӮӢж°—гҒҘгҒҚгҒЁйӣҶдёӯгӮ’дјҙгҒЈгҒҹгҒҶгҒҲгҒ§иЎҢгҒҶзӢ¬иҮӘгҒ®дҪ“е№№гғҲгғ¬гғјгғӢгғігӮ°гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгҒқгӮҢгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰиЎҢдҪҸеқҗиҮҘгҒ®е…ЁгҒҰгҒ«жёЎгӮҠжҢҒз¶ҡгҒҷгӮӢгҖҢе®ҹпјҲгҒҳгҒӨпјүгҒӘгӮӢиә«дҪ“гҖҚвҖ• зҰ…зҡ„гҒӘеӢ•дёӯе·ҘеӨ«гғ»еҚіеҝөе·ҘеӨ«гҖҒгғҙгӮЈгғ‘гғғгӮөгғҠгғјзһ‘жғігҒ®иә«еҝғгҒ®йҡҸиҰігҖҒгӮҜгғӘгӮ·гғҘгғҠгғ гғ«гғҶгӮЈгҒ®зө¶гҒҲй–“гҒӘгҒҚж°—гҒҘгҒҚвҖ• гӮ’е®ҹзҸҫгҒ—гӮҲгҒҶгҒЁгҒҷгӮӢгҖҒеҝғиә«зөұеҗҲзҡ„гғ»зһ‘жғі/гғңгғҮгӮЈгғҜгғјгӮҜжЁӘж–ӯзҡ„гҒӘе®ҹи·өгҒ§гҒӮгӮӢгҖҒгҒЁиЁҖгҒҲгҒҫгҒҷгҖӮ

гҒқгӮҢгҒҜеҸҲгҖҒгҒҫгҒҡдҪ“е№№гҒ®ж„ҸиӯҳгӮ’еј·гӮҒгҖҒиә«дҪ“гҒ®еҒҘе…ЁгҒӘйғЁеҲҶгӮ’еј·еҢ–гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҖҒе•ҸйЎҢгҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢз—…зҡ„гҒӘйғЁеҲҶгҒ«еғҚгҒҚгҒӢгҒ‘гҖҒж•ҙгҒҲгғ»еӨүгҒҲгҒҰгҒ„гҒҸгҖҒж №жІ»зҡ„гҒӘгӮўгғ—гғӯгғјгғҒгҒ§гӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

гғңгғҮгӮЈгғҜгғјгӮҜгҒЁгҒ—гҒҰйқһеёёгҒ«гғһгғӢгӮўгғғгӮҜгҒӘгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮҠгҒӨгҒӨгӮӮгҖҒз«ӢгҒЈгҒҰжӯ©гҒ„гҒҰз”ҹгҒҚгҒҰгҒ„гӮӢз§ҒгҒҹгҒЎиӘ°гҒ«гҒ§гӮӮй–ўдҝӮгҒҷгӮӢгҖҒй«ҳгҒ„жұҺз”ЁжҖ§пјҲдёҖиҲ¬жҖ§пјүгӮ’е…јгҒӯеӮҷгҒҲгҒҹгҖҒгҒЁгҒҰгӮӮгғҰгғӢгғјгӮҜгҒӘжҠҖжі•гҒ гҒЁиҮӘиӘҚгҒ—гҒҰгҒҠгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

з§ҒгҒ®иә«дҪ“зҡ„пјҲгӮ«гғ©гғҖгҒ®пјүеұҘжӯҙжӣё

иә«дҪ“гҒ®жҠҖжі•пјҲиә«дҪ“йҒ“пјүвҖ• е®ҹи·өгғһгғӢгғҘгӮўгғ«

жӯЈгҒ—гҒ„е§ҝеӢўпјҲиӘҝиә«пјүгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰ

з ”дҝ®гҒ®е…ЁдҪ“еғҸ

еҪ“з ”дҝ®жүҖгҒ®гӮігғјгӮ№е…ЁдҪ“гҒҢгҖҒгҒ©гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘж§ӢжғігӮ’е…ғгҒ«иЁӯиЁҲгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒӢгҖҒгҒҫгҒҹдёүгҒӨгҒ®гӮігғјгӮ№еҗ„гҖ…гҒҢгҖҒгҒ©гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«й–ўдҝӮгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒӢгӮ’жӣёгҒ„гҒҹж–Үз« гҒ§гҒҷгҖӮ

ж°—гҒҘгҒҚгҒ®гӮўгғјгғҲ пјҲз ”дҝ®гҒ®жҰӮи«–пјү

гӮігғјгӮ№гҒ®и©ізҙ°жЎҲеҶ… пјҲдәәж•°гҖҒж—Ҙж•°гҖҒйЈҹдәӢгҒӘгҒ©пјү

гӮўгӮҰгӮ§гӮўгғҚгӮ№гғ»гғӘгғҲгғӘгғјгғҲгӮ»гғігӮҝгғјгҖҖж°—гҒҘгҒҚгҒ®з ”дҝ®жүҖ

иҲ№жұҹ йңҠеҹәпјҲгҒөгҒӘгҒҲ гӮҢгҒ„гҒҚпјү

awarenessism@gmail.com

reiki.funaeпјҲLINE IDпјү

070-9155-2062

Instagram