гҖҢеҸ—е®№зҡ„гҒӘгӮўгғ—гғӯгғјгғҒгҖҚгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒжң¬иіӘзҡ„гғ»ж №е№№зҡ„гҒӘеӨүеҢ–пјҲзҗҶи§ЈпјүгҒ«жҷӮй–“гҒҜиҰҒгҒӣгҒҡгҖҒд»ҠгҖҒгҒ“гҒ®зһ¬й–“гҖҒгҖҢеҲҶгҒӢгӮӢгҒӢеҲҶгҒӢгӮүгҒӘгҒ„гҒӢгҖҚгҖҢеӨүгӮҸгӮӢгҒӢеӨүгӮҸгӮүгҒӘгҒ„гҒӢгҖҚгҒҢгҒҷгҒ№гҒҰгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҒқгӮҢгҒҜгҖҒгӮ№гӮҝгғјгғҲең°зӮ№гҒҢгҒқгҒ®гҒҫгҒҫгӮҙгғјгғ«гҒ§гҒӮгӮӢзү№ж®ҠгҒӘгғ¬гғјгӮ№гҒ«дјјгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гӮ№гӮҝгғјгғҲең°зӮ№гҒӢгӮүпјҲгғЁгғјгӮӨгғүгғігҒ§пјүиө°гӮҠеҮәгҒ—гҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҒ“гҒЁгҒӘгҒҸгҖҒгҒқгҒ“гҒ«еј·зғҲгҒ«з«ӢгҒЎе°ҪгҒҸгҒҷгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҹгҒЁгҒҚгҖҒгҒқгҒ“гҒҢгӮҙгғјгғ«гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгӮ’иҰӢгҒ„еҮәгҒҷгҖӮ

гҒқгҒ“гҒ«гҒҜгҖҒеҚіжҷӮзҡ„гҒӘдәҶи§ЈгҒ®гҒҝгҒҢгҒӮгӮҠгҖҒ

ж®өйҡҺзҡ„гҒӘзҗҶи§ЈгӮ„гҖҒеҫҗгҖ…гҒӘгӮӢйҖІжӯ©гҖҒе°‘гҒ—гҒҘгҒӨгҒ®еӨүеҢ–гҒӘгҒ©еӯҳеңЁгҒ—гҒӘгҒ„гҖӮ

пјҲе•ҸгҒ„гҒҢгҖҒгҒқгҒ®гҒҫгҒҫгҖҒзӯ”гҒҲгҒ§гҒӮгӮӢпјү

гҖҢжјёйҖІзҡ„гҒӘгӮўгғ—гғӯгғјгғҒгҖҚгҒ®зңјгӮ’гӮӮгҒЈгҒҰиҰӢгӮӢгҒЁгҒҚгҖҒдҝ®зҝ’гҒЁгҒҜгҖҒдҪ•е№ҙгӮӮпјҲгҒЁгҒҚгҒ«гҒҜдҪ•еҚҒе№ҙгӮӮпјүгҒ®жҷӮй–“гӮ’гҒӢгҒ‘гҖҒжӯ©гҒҝгғ»йҖІгҒҝгғ»йҖҷгҒ„гҒӮгҒҢгӮӢйҖ”ж–№гӮӮгҒӘгҒҸй•·гҒ„йҒ“гҒ®гӮҠгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгҒқгҒ“гҒ«гҒҜеӨҡгҒҸгҒ®ж®өйҡҺпјҲгӮ№гғҶгғғгғ—пјүгҒҢеӯҳеңЁгҒҷгӮӢгҖӮ

гҒқгӮҢгҒҜгҖҒзҘһзӨҫгҒ®еҸӮйҒ“гӮ’зҷ»гӮӢгҒ«гӮӮдјјгҒҹжһңгҒҰгҒ—гҒӘгҒ„йҒ“гҒ®гӮҠгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒ

дёҖж®өзҷ»гӮӢгҒ”гҒЁгҒ«иҰӢгҒҲгӮӢжҷҜиүІпјҲзҗҶи§ЈгҒ•гӮҢгӮӢгӮӮгҒ®пјүгҒҢгӮ¬гғ©гғӘгҒЁеӨүгӮҸгӮӢгҒ»гҒ©гҒ®жҳҺгӮүгҒӢгҒӘиӘҚиӯҳгҒ®еӨүеҢ–гҖҒзҗҶи§ЈгҒ®жјёйҖІзҡ„гҒӘж·ұгҒҫгӮҠгӮ’дјҙгҒ„гҒӨгҒӨгҒ®иЎҢзЁӢгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҒқгӮҢгӮүзӣёе®№гӮҢгҒӘгҒ„дәҢгҒӨгҒ®зөҢйЁ“гҒ®жңүгӮҠж§ҳвҖ• зө¶еҜҫзҡ„гҒӘгҖҢж®өйҡҺгҒҜпјҲжҳҺгӮүгҒӢгҒ«пјүгҒӘгҒ„гҖҚгҒЁгҖҒзӣёеҜҫзҡ„гҒӘгҖҢж®өйҡҺгҒҜпјҲзўәе®ҹгҒ«пјүгҒӮгӮӢгҖҚвҖ• гӮ’гҖҒгҒқгҒ®гҒҫгҒҫгҒ«иҰӢжёЎгҒ—гҖҒдёЎз«ӢгҒ•гҒӣгӮӢең°зӮ№гӮ’зўәз«ӢгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁвҖ• гҒқгӮҢгҒҢгҖҒгҒ“гҒ®з« гҒ®дё»йЎҢгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

ж°ҙе№ізҡ„гҒӘйҒ“иЎҢгҒҚгҒЁгҖҒеһӮзӣҙзҡ„гҒӘжҒ©еҜө

е®ҹи·өгҒ®иЎҢзЁӢгӮ’иҰӢгӮӢгҒЁгҒҚгҖҒж°ҙе№ізҡ„гҒӘпјҲжЁӘеҗ‘гҒҚгҒ®гҖҒжјёйҖІзҡ„гҒӘпјүиӘ¬жҳҺгҒЁгҖҒеһӮзӣҙзҡ„гҒӘпјҲзёҰгҒ«еҲҮж–ӯгҒ•гӮҢгҒҹгҖҒй “жӮҹзҡ„гҒӘпјүиӘ¬жҳҺгҒЁгҒҢеҸҜиғҪгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гғҙгӮЈгғ‘гғғгӮөгғҠгғјгҒҜпјҲдё»гҒ«пјүж°ҙе№ізҡ„гҒӘгҖҒзҰ…гӮ„гӮўгғүгғҙгӮЎгӮӨгӮҝгғ»гғҙгӮ§гғјгғҖгғјгғігӮҝгҒҜеһӮзӣҙзҡ„гҒӘиӘ¬гҒҚж–№гӮ’еҘҪгӮҖгҖӮ

ж°ҙе№ізҡ„гҒӘжӯ©гҒҝ

гҒ“гӮҢгҒӢгӮүе…ҲгҖҒиҮӘиә«гҒ®дәәз”ҹгҒ®еӨҡгҒҸгҒ®жҷӮй–“гӮ’жіЁгҒ„гҒ§гҖҒгҒ“гҒ®йҒ“гӮ’жӯ©гӮ“гҒ§гҒ„гҒҸгҒӨгӮӮгӮҠгҒ§гҒӮгӮҢгҒ°гҖҒж®өйҡҺзҡ„гҒӘгӮігӮігғӯгҒ®жҲҗй•·пјҲеҸ–гӮҠзө„гӮҖй ҶеәҸпјүгӮ’иҖғгҒҲгҒҰгҖҒгҒқгҒ®гҒЁгҒҚгҒқгҒ®гҒЁгҒҚгҒ®иӘІйЎҢгӮ„жҠҖжі•гӮ’жұәгӮҒгҒҰгҒ„гҒҸеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

гҖҢз„ЎжҲ‘гҒ®дҪ“йЁ“гҖҚгҖҢиҮӘжҲ‘гҒӢгӮүгҒ®й–Ӣж”ҫгҖҚгҖҢгҒ•гҒЁгӮҠгҖҒиҰӢжҖ§гҖҚгӮ’йЎҳгҒҶеүҚгҒ«гҖҒгҒҫгҒҡгҖҒгҒқгӮӮгҒқгӮӮеЈҠгҒ•гӮҢгӮӢгҒ№гҒҚиҮӘе·ұгғ»иҮӘжҲ‘гҒҢгҖҒеҒҘе…ЁгҒ«гҖҒеҖ«зҗҶзҡ„гҒ«гҖҒгғҗгғ©гғігӮ№иүҜгҒҸеҪўжҲҗгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҖҒгҖҢиҮӘжҲ‘гӮ’еЈҠгҒҷдҝ®иЎҢгҖҚгҒҜеҚұйҷәгҒӘгӮӮгҒ®гҒЁгҒӘгӮҠеҫ—гҒҫгҒҷгҖӮ

е•ҸйЎҢгҒҜгҖҒеӨҡгҒҸгҒ®е ҙеҗҲгҖҒдёҖжҷӮзҡ„гғ»зӘҒзҷәзҡ„гҒӘз„ЎжҲ‘гҒ®дҪ“йЁ“гӮ’гҖҒеҶҚгҒіжҲ»гҒЈгҒҰжқҘгҒҹиҮӘжҲ‘гҒҢгҖҒгҖҢжүҖжңүгғ»з§Ғзү©еҢ–гҖҚгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ гҒқгҒ—гҒҰгҖҒгҒқгҒ®жҲ»гҒЈгҒҰгҒҚгҒҹиҮӘжҲ‘гҒҜгҖҒгҒқгҒ®дәәгҒҢе…ғгҖ…жҢҒгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢжҖ§ж јдёҠгҒ®зҷ–гғ»ж¬ зӮ№гӮ’е…ЁгҒҰгҒқгҒ®гҒҫгҒҫжҢҒгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢдёҠгҖҒжҷ®йҖҡгҒ®дәәй–“гҒ«гҒҜдёӯгҖ…гҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гҖҒз„ЎжҲ‘гҒ®дҪ“йЁ“гҖҒжӮҹгӮҠгӮ’зөҢйЁ“гҒ—гҒҹгҒЁдә‘гҒҶеӨ§гҒҚгҒӘиЁҳжҶ¶гӮ’жҢҒгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

ж•…гҒ«гҖҢдҝәгҒ»гҒ©еҮ„гҒ„пјҲж·ұгҒ„пјүз„ЎжҲ‘гҒ®дҪ“йЁ“гӮ’гҒ—гҒҹеҘҙгҒҜдҪ•еҮҰгҒ«гӮӮеұ…гҒӘгҒ„пјҒ гҒ“гҒ®дҝәгҒ•гҒҫгҒ»гҒ©гҒ®пјҒгҖҚгҒЁдә‘гҒҶгӮёгғ§гғјгӮҜгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘзҠ¶ж…ӢгҒ«гҒӘгӮҠгҒӢгҒӯгҒӘгҒ„гҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ

гҒқгӮҢгҒһгӮҢгҒ®иЎҢжі•гҒ«гҒҜгҖҒгҒҷгӮӢгҒ№гҒҚй ҶеәҸгҒҢгҒӮгӮҠгҖҒгҒқгӮҢгӮ’йЈӣгҒ°гҒ—гҒҰй«ҳдҪҚгҒ®дҝ®иЎҢгҒ«еҸ–гӮҠзө„гӮ“гҒ§гҒҝгҒҹгҒЁгҒ“гӮҚгҒ§гҖҒгҒҠеҹҺгҒ®еҹәзӨҺгӮ’гӮӯгғҒгғігҒЁзө„гҒҫгҒӘгҒ„гҒҫгҒҫеӨ©е®Ҳй–ЈгҒ®йҖ е–¶гҒ«е…ҘгӮӢгӮҲгҒҶгҒӘгӮӮгҒ®гҒ§гҖҒпјҲд»®гҒ«гҒқгӮҢгӮ’е®ҹзҸҫгҒ§гҒҚгҒҹгҒЁгҒ—гҒҰгӮӮпјүеҚұгҒҶгҒ•пјҲгғҗгғ©гғігӮ№гҒ®жӮӘгҒ•пјүгҒҢгҒӮгӮҠгҖҒеЈҠгӮҢгҖҒеҙ©гӮҢгӮ„гҒҷгҒҸгҖҒдәәй–“гҒЁгҒ—гҒҰгҒ®жӯӘгҒҝгӮ’еҫҢгҒ«ж®ӢгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ

гҒҫгҒҹгҖҒдҝ®иЎҢгҒ®й ҶеәҸгҒЁдә‘гҒҶжҷӮй–“зҡ„гҒӘе•ҸйЎҢгҒЁгҒҜеҲҘгҒ«гҖҒе…ЁдҪ“гҒ®дёӯгҒ§гҒ®жҲҗй•·гҒ®гғҗгғ©гғігӮ№гҒ®е•ҸйЎҢгӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

еҸіи…•гҒ гҒ‘гҒҢз•°еёёгҒ«зҷәйҒ”гҒ—гҖҒиӮҘеӨ§еҢ–гҒ—гҒҹгғңгғҮгӮЈгғ“гғ«гғҖгғјгӮ’иҰӢгҒҹгҒЁгҒ—гҒҹгӮүгҖҒз§ҒгҒҹгҒЎгҒҜгҒқгӮҢгӮ’з•°ж§ҳгҒ«жҖқгҒҶгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҒ—гҖҒжң¬дәәгҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгӮӮгҖҒгҒқгӮҢгҒҜеҘҪгҒҫгҒ—гҒ„гҒ“гҒЁгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ

гҒқгӮҢгҒЁеҗҢгҒҳгӮҲгҒҶгҒ«гҖҒж„ҹжғ…гҖҒиә«дҪ“ж„ҸиӯҳгҖҒзӨҫдјҡжҖ§гғ»д»–иҖ…гҒЁгҒ®й–ўдҝӮжҖ§гҖҒ家ж—ҸгҒЁгҒ®й–ўдҝӮжҖ§гҖҒз•°жҖ§гҒЁгҒ®й–ўдҝӮжҖ§гҒӘгҒ©еӨҡгҒҸгҒ®еҒҙйқўгҒ§гҖҒиҮӘеҲҶгҒ®гҒ©гҒ®йғЁеҲҶгҒҢејұгҒ„гҒ®гҒӢпјҲзҷәиӮІдёҚе…ЁгҒӘгҒ®гҒӢпјүгӮ’иҮӘиҰҡиӘҚиӯҳгҒ—гҖҒгҒқгҒ®йғЁеҲҶгҒ«йҮҚзӮ№зҡ„гҒ«еҸ–гӮҠзө„гҒҝгҖҒе…ЁдҪ“гӮ’гғҗгғ©гғігӮ№иүҜгҒҸжҲҗй•·гҒ•гҒӣгҒҰгҒ„гҒҸвҖ• гҒқгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘе®ўиҰізҡ„гҒӘиҮӘе·ұеҜҫиұЎеҢ–гҒЁгҖҒгҒқгӮҢгҒ«еҹәгҒҘгҒ„гҒҹе…·дҪ“зҡ„гҒӘдҝ®зҝ’гҒҢеҝ…иҰҒгҒ§гҒҷгҖӮпјҲеҗҢжҷӮгҒ«гҖҒгҒқгҒ®иҮӘе·ұгӮ’е®ўиҰізҡ„гҒ«иҰӢгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’иҰҒгҒҷгӮӢи©•дҫЎгӮ’иҮӘиә«гҒ§иЎҢгҒҶгҒ®гҒҜгҖҒйқһеёёгҒ«йӣЈгҒ—гҒ„пјү

еһӮзӣҙзҡ„гҒӘеҠӣгҖҒжҒ©еҜө

жјёйҖІзҡ„гҒӘжӯ©гҒҝгӮ’йҖІгӮҒгӮӢгҒӘгҒӢгҒ§гҖҒдёҚж„ҸгҒ«гҖҒеһӮзӣҙзҡ„гҒӘеҠӣгғ»жҒ©еҜөгҒЁгҒ§гӮӮдә‘гҒҶгҒ—гҒӢгҒӘгҒ„гҖҒзө¶еҜҫзҡ„гҒӘдҪ“йЁ“гӮ’дёҺгҒҲгӮүгӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгӮӢгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ

иҮӘе·ұгӮӮдё–з•ҢгӮӮз •гҒ‘ж•ЈгҒЈгҒҹгҖҒжҷӮй–“гӮ’и¶ҠгҒҲгҒҹзө¶еҜҫгҒ®д»ҠгҒ«гҖҒзӘҒ然гҖҒжҠ•гҒ’еҮәгҒ•гӮҢгӮӢгӮҲгҒҶгҒӘдҪ“йЁ“гҒ§гҒҷгҖӮ

гҒқгҒ®гҒЁгҒҚгҖҒгҒ“гӮҢгҒҫгҒ§жӯ©гӮ“гҒ§гҒҚгҒҹгҖҢжјёйҖІзҡ„гҒӘйҒ“гҖҚгҖҢжҷӮй–“гҒ®дёӯгҒ§гҒ®гӮўгғ—гғӯгғјгғҒгҖҚгҒ®ж №жң¬зҡ„гҒӘиӘӨгӮҠгҒ«ж°—гҒҢгҒӨгҒҸгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ

гҖҢж®өйҡҺзҡ„гҒӘдҝ®иЎҢгҒӘгҒ©гҖҒдҪ•гҒЁйҰ¬й№ҝгҒ’гҒҹгҒ“гҒЁгӮ’иҖғгҒҲгҖҒиЎҢгҒЈгҒҰгҒҚгҒҹгҒ®гҒ гӮҚгҒҶпјҒгҖҚгҒЁгҖҒзӢ¬гӮҠгҖҒ笑гҒҶгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ

гҒқгҒ®й«ҳжҸҡгҒ—гҒҹж„ҸиӯҳвҖ• еӯҳеңЁгҒ®жҳҺжҷ°гҒ•гҒҜдҪ•ж—ҘгҒӢз¶ҡгҒҸгҒӢгӮӮзҹҘгӮҢгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ

гҒӮгӮӢгҒ„гҒҜдҪ•жҷӮй–“гҒӢгҒ§гҖҒдҪҷйҹ»гӮ’ж®ӢгҒ—гҒҰгҒӮгҒЈгҒ•гӮҠгҒЁж¶ҲгҒҲгҒҰгҒ„гҒҸгҒӢгӮӮзҹҘгӮҢгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ

гҒӮгӮӢгҒ„гҒҜгҖҒдҪ•гғ¶жңҲгҒӢжҺӣгҒ‘гҒҰгҖҒгӮҶгҒЈгҒҸгӮҠгҒЁеҫҗгҖ…гҒ«зҸҫе®ҹгҒ«йӣўйҷёгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮӢгҒӢгӮӮзҹҘгӮҢгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ

гҒқгҒ®дҪ“йЁ“гҒ®жңҖдёӯгҒ«гҒҜгҖҒгҖҢгҒ“гӮҢгҒ§иҮӘеҲҶгҒ®жӯ©гҒҝгҒҜе…ЁгҒҰзөӮгӮҸгҒЈгҒҹгҖҚгҖҢе…ЁгҒҰгҒҜжҲҗе°ұгҒ—гҒҹгҖҚгҖҢз…©жӮ©еҚіиҸ©жҸҗгҖҒз„ЎгҒҸгҒҷгҒ№гҒҚз…©жӮ©гӮӮгҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҖҒеҫ—гӮӢгҒ№гҒҚжӮҹгӮҠгӮӮз„ЎгҒ„гҖҒгҒҷгҒ№гҒҰгҖҒгҒ“гҒ®гҒҫгҒҫгҒ§пјҜпј«пјҒгҖҚгҒЁж„ҹгҒҳгӮүгӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ

гҒ—гҒӢгҒ—жҷӮгҒҢзөҢгҒЈгҒҰгҒҝгӮҢгҒ°гҖҒгҒқгҒ®зөҢйЁ“гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰдёҺгҒҲгӮүгӮҢгҒҹгӮӮгҒ®гҒҜгҖҒиҮӘиә«гӮ’иҰӢгӮӢзңјвҖ• д»ҠгҒҫгҒ§иҰӢгҒҲгҒҰгҒ„гҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҖҒгӮҲгӮҠеҫ®зҙ°гҒ§жҪңеңЁзҡ„гҒӘгҖҒеӨҡгҒҸгҒ®жңӘи§Јж¶Ҳе•ҸйЎҢгҖҒз…©жӮ©гҒ®еӢ•гҒҚгҒ«ж°—гҒҘгҒҸгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢзңјвҖ• гҒ§гҒ—гҒӢгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгҒ«ж°—гҒҘгҒҸгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ

гҒқгҒ—гҒҰгҖҒгҒқгҒ“гҒӢгӮүеҶҚгҒігҖҒж®ӢгӮӢе•ҸйЎҢгҒЁеҸ–гӮҠзө„гӮҖжјёйҖІзҡ„гҒӘйҒ“гҒ®гӮҠгҒҢе§ӢгҒҫгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

гҒқгҒ®жӯ©гҒҝгҒҜгҖҒгӮҲгӮҠеҫ®еҰҷгҒ«гҖҒзІҫеҰҷгҒ«гҖҒгҒҫгҒҹйҖ”ж–№гӮӮз„ЎгҒҸгғҖгӮӨгғҠгғҹгғғгӮҜгҒ«гҖҒдәәзҹҘгӮҢгҒ¬гӮӮгҒ®гҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮпјҲзҝ’ж°—гҖҒгғҙгӮЎгғјгӮөгғҠгҖҒйҡҸзң гҖҒжӯЈеҝөзӣёз¶ҡгҖҒжҪңиЎҢеҜҶз”Ёпјү

пјҠ гҒ“гҒ®еһӮзӣҙеҫҢгҒ®ж°ҙе№іжңҹгҒҜгҖҒеһӮзӣҙдҪ“йЁ“гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰиҰӢгҒҹгӮӮгҒ®пјҲиҰӢгҒ•гҒӣгҒҰиІ°гҒЈгҒҹгӮӮгҒ®пјүгӮ’ж·ұеҢ–гҖҒе®үе®ҡгҖҒе®ҡзқҖгҒ•гҒӣгӮӢйҮҚиҰҒгҒӘжҷӮжңҹгҒ§гӮӮгҒӮгӮӢгҖӮ

пјҠ зҰ…е®—гҒ®дјқзөұгҒ§гҒҜгҖҒгҒ“гҒ®ж°ҙе№ізҡ„гғ»еһӮзӣҙзҡ„гҒЁгҒ„гҒҶи©ұгӮ’гҖҢе…ӯзҘ–ж…§иғҪгҒЁзҘһз§ҖгҒ®и©©еҜҫжұәгҖҚгҒ§иӘ¬жҳҺгҒҷгӮӢгҖӮ

зҘһз§Җпјқж°ҙе№ізҡ„гҖҒж…§иғҪпјқеһӮзӣҙзҡ„гҒ§гҖҒгҒ©гҒЎгӮүгҒҢжӯЈгҒ—гҒ„гҒЁдә‘гҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒгҒ©гҒЎгӮүгӮӮз„ЎгҒ‘гӮҢгҒ°и¶ігӮүгҒӘгҒ„гҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ

еҶ…иҰіз ”дҝ®гҒІгҒЁгҒӨгӮ’еҸ–гҒЈгҒҰгҒҝгҒҰгӮӮгҖҒ第дёҖж®өйҡҺгҒ®гҖҢж„ӣгҒ•гӮҢгҒҰиЁұгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгҒ“гҒЁгҒ®еҶҚзўәиӘҚгҖҒиҰӘгҖҒ家ж—ҸгҒЁгҒ®е’Ңи§Јгғ»иЁұгҒ—гҖҒиҮӘе·ұеҸ—е®№гҖҚгҒЁгҖҢеҖ«зҗҶзҡ„гҒӘиҮӘе·ұеҪўжҲҗгҖҒиҮӘжҲ‘зўәз«ӢгҖҚгҖҢжҒ©гҒЁж„ӣгҒ®еҶҚзўәиӘҚгҖҚгҒ«дё»зңјгӮ’зҪ®гҒ„гҒҹз ”дҝ®гӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒ—гҖҒгҒқгҒ®е…ҲгҒ®гҖҢиҮӘжҲ‘гҒқгҒ®гӮӮгҒ®жң¬жҖ§гҒЁгҒ—гҒҰгҒ®гҖҒгҒҶгҒқгҒЁзӣ—гҒҝгҖҚгҖҢдәәй–“еӯҳеңЁгҒқгҒ®гӮӮгҒ®гҒ«ж №гҒ–гҒҷз…©жӮ©гҒ®еҮқиҰ–гҖҚгҒӢгӮүгҖҢзө¶еҜҫд»–еҠӣгҖҚгҒёгҒЁиҮігӮӢгҖҒеӨҡгҒҸгҒ®иЎҢзЁӢж®өйҡҺгҒ«еҝңгҒҳгҒҹз ”дҝ®гҒҢе®ҹйҡӣгҒ«гҒҜиЎҢгӮҸгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

зҰ…гҖҒгғҙгӮЈгғ‘гғғгӮөгғҠгғјзһ‘жғігҖҒеҶ…иҰігҒЁгҖҒгҒқгӮҢгҒһгӮҢгҒ®дјқзөұгҒҢзЈЁгҒҚдёҠгҒ’гӮүгӮҢгҒҹгҖҢиҮӘе·ұгӮ’иҰӢгӮӢпјҲиҰӢз ҙгӮӢпјүгҒҹгӮҒгҒ®пјҲж®өйҡҺзҡ„пјүгӮ·гӮ№гғҶгғ гҖҚгӮ’жҢҒгҒЈгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒгҒ“гӮҢгҒҜе®ҹйҡӣгҒ«жҷӮй–“гӮ’гҒӢгҒ‘е®ҹзҝ’гҒ—гҖҒдҪ“иӘҚгғ»дҪ“еҫ—гҒ—гҒҰгҒ„гҒҸд»ҘеӨ–гҖҒзӘәгҒ„гӮҲгҒҶгӮӮгҒӘгҒ„дё–з•ҢгҒ§гҒҷгҖӮ

дёүгҒӨгҒ®иҰ–зӮ№пјҲз…§е°„пјү

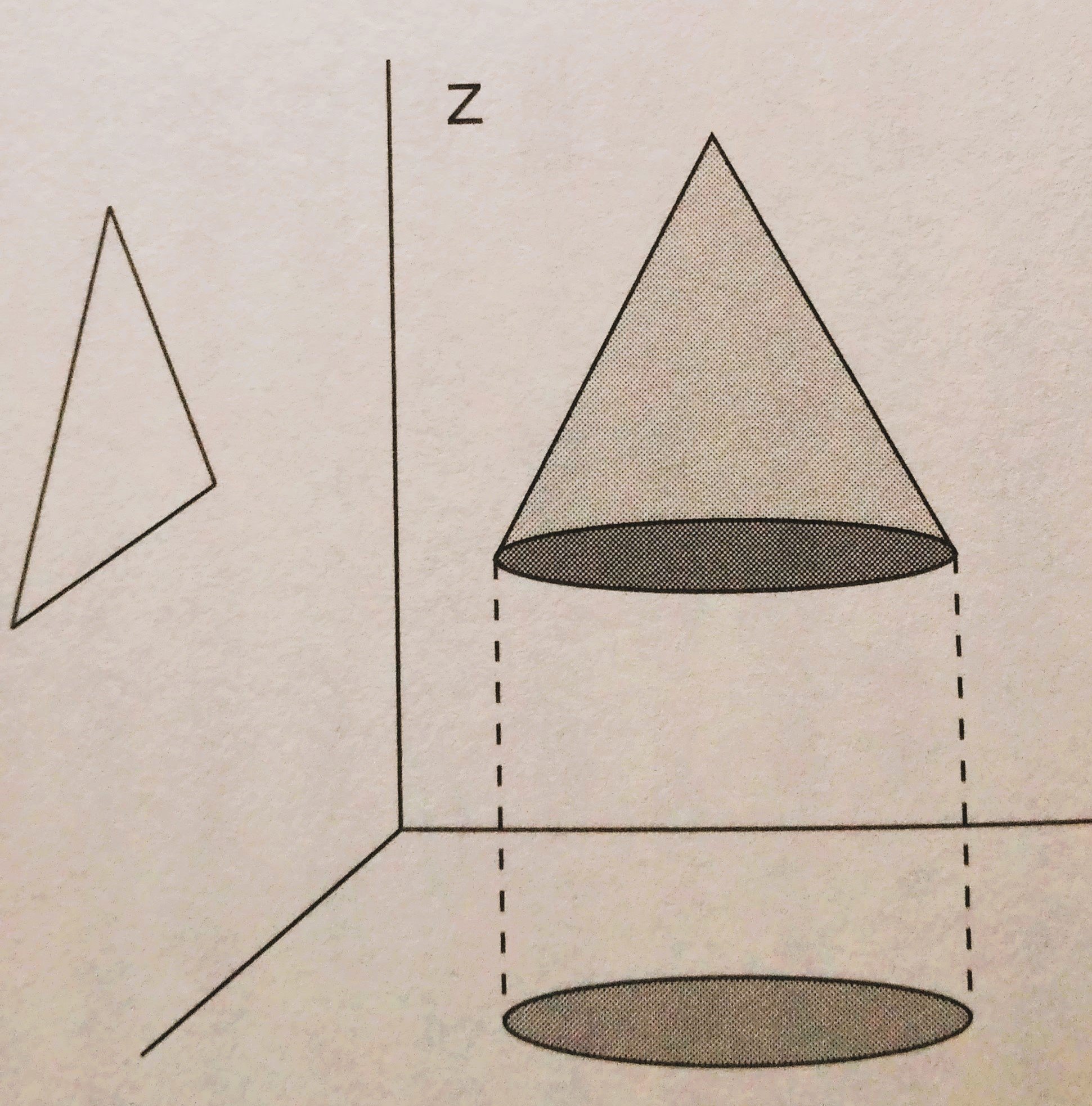

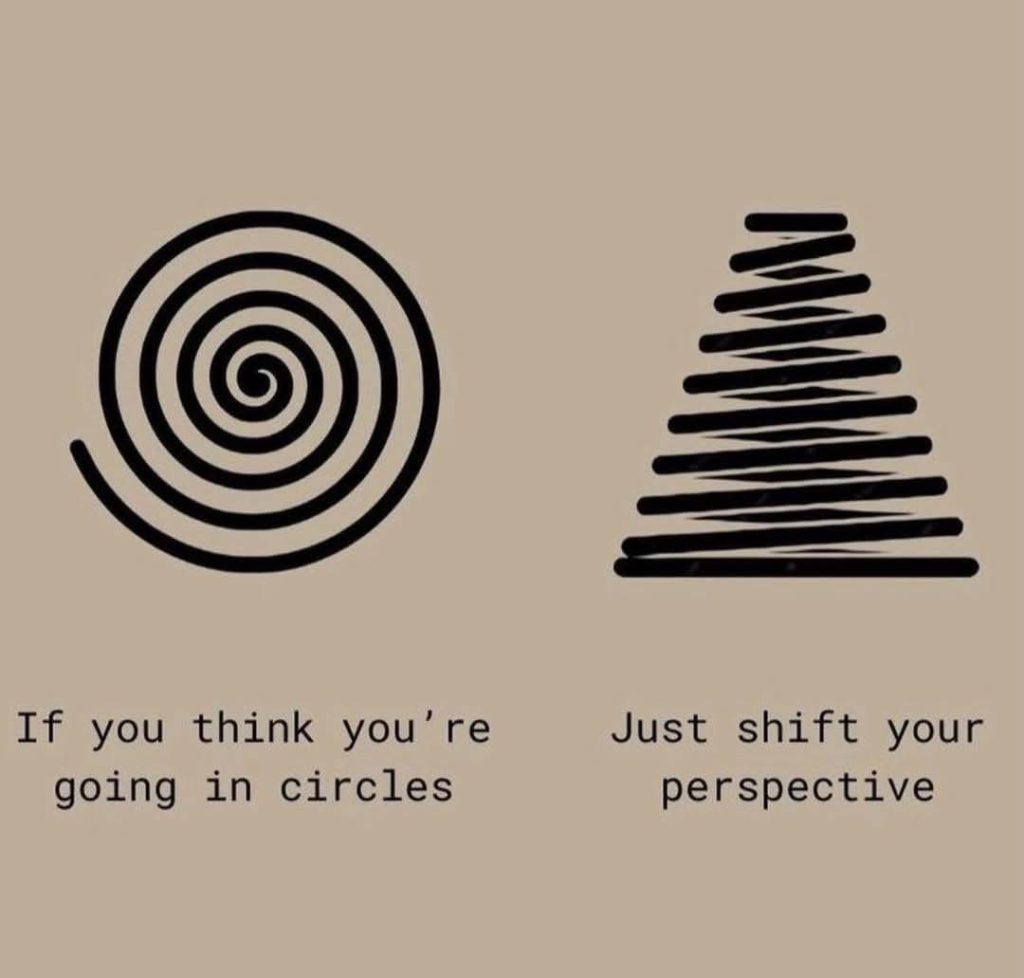

еҶҶйҢҗгҒ®еӨ–е‘ЁгӮ’гҖҒгӮүгҒӣгӮ“зҠ¶гҒ«гӮ°гғ«гӮ°гғ«гҒЁзҷ»гӮҠгҒӘгҒҢгӮүй ӮзӮ№гҒ«иҮігӮӢйҒӢеӢ•гӮ’гҖҒдёҠж–№гҒӢгӮүзңәгӮҒгҒҹгҒЁгҒҚгҖҒгҒқгӮҢгҒҜдәҢж¬Ўе…ғе№ійқўдёҠгҒ®жёҰе·»гҒҚйҒӢеӢ•гҒ«иҰӢгҒҲгӮӢгҖӮ

пјҠ гҒӮгӮӢгҒ„гҒҜиһәж—ӢйҡҺж®өгӮ’дёҠгӮҠдёӢгӮҠгҒҷгӮӢйҒӢеӢ•гӮ’зңҹдёҠгҒӢзңҹдёӢгҒӢгӮүзңәгӮҒгӮӢгҒЁгҒҚгҖҒгҒқгӮҢгҒҜпјҲеҸҚеҫ©гҒ•гӮҢгӮӢпјүеҶҶйҒӢеӢ•гҒ«иҰӢгҒҲгӮӢгҖӮ

гҒқгҒ®еҶҶйҢҗгӮ’жЁӘгҒ«еҖ’гҒ—гҒҰеҗҢгҒҳгҒҸй ӮзӮ№гҒёеҗ‘гҒӢгҒҶйҒӢеӢ•гҒ®и»Ңи·ЎгӮ’иҰӢгӮӢгҒЁгҖҒдёҠжҳҮгҒЁдёӢйҷҚгӮ’з№°гӮҠиҝ”гҒ—гҒӘгҒҢгӮүе·ҰеҸігҒ«з§»еӢ•гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгӮҲгҒҶгҒ«иҰӢгҒҲгӮӢгҖӮ

гҒ“гӮҢгӮүиӨҮж•°гҒ®иҰ–зӮ№гҒӢгӮүзңәгӮҒгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҖҒеҗҢгҒҳйҒӢеӢ•гҒҜйҒ•гҒҶгӮӮгҒ®гҒЁгҒ—гҒҰиӘҚиӯҳгҒ•гӮҢиЁҳиҝ°гҒ•гӮҢгӮӢгҖӮ

пј‘гҖҖйҒӢеӢ•гҒҜиө·гҒ“гҒЈгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„пјҲгҒҜгҒҳгӮҒгҒӢгӮүжңҖеҫҢгҒҫгҒ§гҖҒгҒ„гҒҫгҖҒжӯӨеҮҰгҒЁгҒ„гҒҶдёҖзӮ№гҒ«еұ…гӮӢпјү

пј’гҖҖдёҠгҒҢгҒЈгҒҹгӮҠдёӢгҒҢгҒЈгҒҹгӮҠгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮдёҠжҳҮгҒ—гҒҹгӮҠгҖҒгҒҫгҒҹеўңиҗҪгҒ—гҒҹгӮҠгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮпјҲжӮҹгҒЈгҒҹгӮҠгҖҒеҶҚгҒіиҝ·гҒЈгҒҹгӮҠгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢпјү

пј“гҖҖдёүж¬Ўе…ғз©әй–“гӮ’гҖҒжҷӮй–“гҒ®зөҢйҒҺгҒ®гҒӘгҒӢгҒ§дёҠжҳҮгҒҷгӮӢйҒӢеӢ•гҒҢгҒӮгӮӢпјҲеӣӣж¬Ўе…ғзҡ„гҒӘиӘҚиӯҳпјү

дҝ®иЎҢгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢеӨүеҢ–гҒЁгҒҜгҖҒиһәж—ӢзҠ¶гҒ«дёҠжҳҮгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢпјҲзһ‘жғізҡ„зҗҶи§Јгғ»иҮӘе·ұй–Ӣж”ҫгҒ«еҗ‘гҒӢгҒ„гҒӨгҒӨгҒӮгӮӢпјүгҖҒгҒӮгӮӢгҒ„гҒҜиһәж—ӢзҠ¶гҒ«дёӢйҷҚгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢпјҲеҶ…иҰізҡ„зҗҶи§Јгғ»иҝ·гҒ„гӮ’жҘөгӮҒгҒӨгҒӨгҒӮгӮӢпјүгҒ§гҒӮгӮӢгҒЁиЁҖгҒҲгӮӢгҖӮ

еӨӘжҘөйҷ°йҷҪеӣігӮ’дәҢж¬Ўе…ғзҡ„гҒ«иҰӢгҒҹгҒЁгҒҚеҚҳгҒӘгӮӢе№ійқўгҒ гҒҢгҖҒгҒқгӮҢгӮ’дёүж¬Ўе…ғзҡ„гҒӘй«ҳгҒ•гӮ’жҢҒгҒЈгҒҰиӘҚиӯҳгҒҷгӮӢгҒЁгҒҚгҖҒгӮ„гҒҜгӮҠеҗҢгҒҳдёҠжҳҮйҒӢеӢ•гӮ’з№”гӮҠиҫјгӮ“гҒ гӮӮгҒ®гҒЁзҗҶи§ЈгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгҖӮ

гҖҺз”ҹе‘ҪгҒ®гҒӢгӮүгҒҸгӮҠ (и¬ӣи«ҮзӨҫзҸҫд»Јж–°жӣё)гҖҸгҖҖдёӯеұӢж•·еқҮи‘—

ж®өйҡҺзҡ„гҒӘжҢҮе°ҺгҒЁзҗҶи§Ј

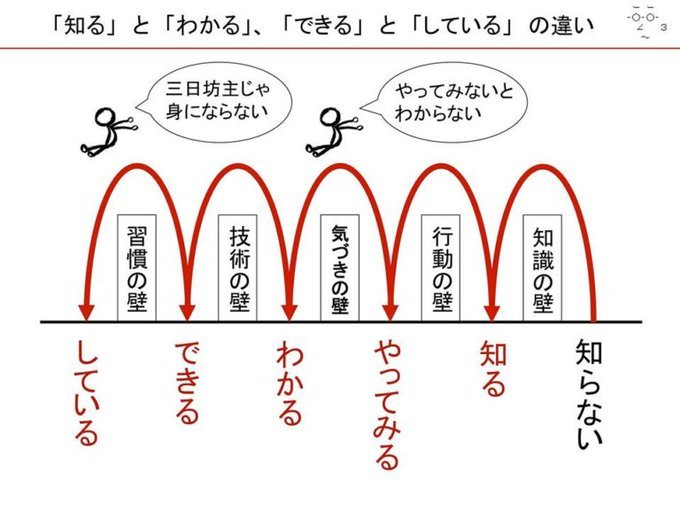

й “жӮҹгҒЁжјёжӮҹ

ж°—гҒҘгҒҚгҒ®еҹәзӨҺиЁ“з·ҙпјҲгғҒгғҘгғјгғӢгғігӮ°пјүгҖҒжҷӮй–“гӮ’гҒӢгҒ‘гҒҹеӨүеҢ–гҖҒе®ҡзқҖгҖҒж®өйҡҺзҡ„зҗҶи§Ј

е…ЁгҒҰгҒ®жҢҮе°Һгғ»жҢҮзӨәгҒҜж®өйҡҺгӮ’иҖғгҒҲгҒӘгҒ„гҒЁй–“йҒ•гҒҲгҒҹгӮӮгҒ®гҒ«гҒӘгӮҠеҫ—гӮӢпјҲе°Ҹз”Ёе…Ҳз”ҹгҒ®иЁҖи‘үпјү

е°‘гҒӘгҒҸгҒЁгӮӮдёүгҒӨгҒ®ж®өйҡҺгӮ’иҖғгҒҲгӮӢгҖӮ

дҫӢгҒҲгҒ°гҖҒ

пј‘ж®өйҡҺзӣ®гҖҢжҖқиҖғгҒҜеҲ¶еҫЎгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гҖҚвҶ’

пј’ж®өйҡҺзӣ®гҖҢе®ҹгҒҜжҖқиҖғгҒҜиҮӘеҲҶгҒҢпјҲйҒёгӮ“гҒ§пјүгӮ„гҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖҚвҶ’

пј“ж®өйҡҺзӣ®гҖҢжҖқиҖғгҒҜпјҲж·ұгҒ„ж„Ҹе‘ігҒ§пјүе…ЁгҒҸеҲ¶еҫЎгҒ§гҒҚгҒҰгҒӘгҒ„гҖҚгҒӘгҒ©вҖҰ

дҝ®иЎҢгҒ®еҠ№жһңгғ»жҲҗжһңгҒҜгҖҒзҹӯжңҹзҡ„гҒ«еӨ§гҒҚгҒӘеӨүеҢ–гҒҢеҮәгҒҹгӮҲгҒҶгҒ«ж„ҹгҒҳгӮүгӮҢгҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгӮӢгҒҢ(гғӘгғҲгғӘгғјгғҲгҒӘгҒ©)гҖҒй•·жңҹзҡ„гғ»дёӯжңҹзҡ„гҒӘе®ҡзқҖзҺҮгҒ§иҰӢгҒҹе ҙеҗҲгҖҒгҒқгӮҢгҒ»гҒ©гҒӘгҒ„гҖӮ

й•·жңҹзҡ„гҒӘеҸ–гӮҠзө„гҒҝгҒҢеҝ…иҰҒгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

зҹӯжңҹзҡ„гҒӘеҠ№жһңгӮ’еј·иӘҝгҒҷгӮӢжҢҮе°ҺгҒ«гҒҜж°—гӮ’гҒӨгҒ‘гҒҹж–№гҒҢиүҜгҒ„гҖӮ

еҶ…иҰігҒ®гҒҝгҖҒеҚҳзҷәгҒ§гҒ®еҠ№жһңпјҲдёӯжңҹзҡ„гҒӘеҠ№жһңпјүгҒҢиҰӢиҫјгӮҒгӮӢзү№з•°жҖ§гӮ’жҢҒгҒӨгҖӮ

гҒқгӮҢгҒҜе…Ҙй–ҖпјҲй–ҖгҒ«е…ҘгӮӢгғ»й–ҖгӮ’гҒҸгҒҗгӮӢпјүгҒҜгҒӮгӮҢгҒ©гӮӮеҚ’жҘӯгҒ®гҒӘгҒ„гҖҒгҒҜгҒҳгӮҒгҒҜгҒӮгӮҢгҒ©зөӮгӮҸгӮҠгҒ®гҒӘгҒ„гҖҒжһңгҒҰгҒ—гҒӘгҒҚе–¶гҒҝпјҲгғҲгғ¬гғјгғӢгғігӮ°гғ»иЁ“з·ҙпјүгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгҒӢгҒӨгҖҒгҒқгӮҢгҒҢгҒқгҒ®гҒҫгҒҫи¶Је‘ігҒ§гӮӮгҒӮгӮҠжҘҪгҒ—гҒҝгҒ§гӮӮгҒӮгӮҠгҖҒзөҗжһңгҖҒгӮҙгғјгғ«гҒ§гӮӮгҒӮгӮӢ

йҒ“гӮ’йҖІгӮҖгҖҒйҒ“гӮ’жӯ©гӮҖ

зӣӨзҸӘгҒ•гӮ“гҖҒжІўж°ҙзҰ…её«гҒ®иЁҖи‘ү

гғ»еҠӘеҠӣпјҲзІҫйҖІпјүгҒЁз„ЎеҠӘеҠӣпјҲгҒҠгҒҫгҒӢгҒӣпјү

дҝ®иЎҢгҒ®еҠ№жһңгҖҒйҖІгҒҝе…·еҗҲгҒҜгҖҒиҮӘиә«гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒ家ж—ҸпјҲгғ‘гғјгғҲгғҠгғјгӮ„еӯҗдҫӣпјүгҒ«иҒһгҒҸгҒЁиүҜгҒ„гҖӮ

гҖҢжӮҹгҒЈгҒҹгҒЁжҖқгҒҶгҒӘгӮүгҖҒиҰӘгҒЁдёҖз·’гҒ«йҒҺгҒ”гҒӣгҒ°гҒ„гҒ„гҖӮгҒқгҒ—гҒҹгӮүгҒҷгҒҗеҲҶгҒӢгӮӢгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶиЁҖи‘үгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮ

д»–дәәгҒ гҒЈгҒҹгӮүгҒӘгӮ“гҒӢе«ҢгҒӘгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгҒЈгҒҰгӮӮйҷҗз•ҢгҒҢгҒӮгӮӢгҒ‘гҒ©гҖҒиә«еҶ…гҒҜеҺ„д»ӢгҖӮ

д»ҠгҒҫгҒ§гҒ®иүІгӮ“гҒӘжҖқгҒ„гҒҢи“„з©ҚгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒӢгӮүгҖӮ

жӯЈи§ЈгҒҜдёҖгҒӨгҖҒгҒ§гӮӮй–“йҒ•гҒҶд»•ж–№гҒҜз„ЎйҷҗгҒ«гҒӮгӮӢгҖӮ

жӯЈгҒ—гҒ„еҪўпјҲгӮ„гӮҠж–№пјүгҒҜз„ЎйҷҗгҒ«еӯҳеңЁгҒҷгӮӢгҖҒгҒ—гҒӢгҒ—й–“йҒ•гҒЈгҒҹеҪўпјҲгӮ„гӮҠгҒӢгҒҹпјүгӮӮз„ЎйҷҗгҒ«еӯҳеңЁгҒҷгӮӢгҖҒгҒЁдә‘гҒҶгҒ“гҒЁгҖӮ

йҖІжӯ©гҒҜгҖҒеҝ…гҒҡеҗҰе®ҡзҡ„гҒӘеҪўгҒ§иӘҚиӯҳгҒ•гӮҢгӮӢ

дҝ®иЎҢгҒ®йҖІеұ•гҒҜеҝ…гҒҡпјҲй–“йҒ•гҒ„гҒӘгҒҸпјүеҗҰе®ҡзҡ„гҒӘеҪўгҒ§иҮӘиҰҡиӘҚиӯҳгҒ•гӮҢгӮӢгҖӮ

гҖҢиҮӘеҲҶгҒҜгҖҒдҪ•гҒЁгҖҒгҒ“гӮ“гҒӘгҒ«еҲҶгҒӢгҒЈгҒҰгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒ®гҒӢпјҒгҖҚгҖҢгҒ“гӮ“гҒӘгҒ«иҰӢгҒҲгҒҰгҒ„гҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒ®гҒӢпјҒгҖҚгҖҖгҖҢдҪ•гҒЁдә‘гҒҶеӨ§йҰ¬й№ҝиҖ…гҒ гҒЈгҒҹгҒ®гҒ гӮҚгҒҶпјҒгҖҚгҒЁдә‘гҒҶеҪўгҒ§гҒ—гҒӢзҗҶи§Јгғ»иӘҚиӯҳгҒҜйҖІгҒҫгҒӘгҒ„еҲҶгҒӢгӮүгҒӘгҒ„гҖҒиҰӢгҒҲгҒӘгҒ„гҖҒиіўгҒҸгҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҖӮ

дҝ®иЎҢгҒ®йҖІгҒҝе…·еҗҲгҒҜгҖҒеҗҰе®ҡзҡ„иӘҚиӯҳгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҒ—гҒӢжё¬гӮҢгҒӘгҒ„гҖӮ

дҝ®иЎҢгҒ®йҖІжӯ©гҒҜгҖҒеҗҰе®ҡзҡ„гҒӘгҒӢгҒҹгҒЎгҒ§гҒ—гҒӢиӘҚиӯҳгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гҖӮ

дҝ®иЎҢгҒ®йҖІжӯ©гҒ®иӘҚиӯҳгҒҜгҖҒеҗҰе®ҡзҡ„гҒӘгҒӢгҒҹгҒЎгҒ§гҒ—гҒӢиө·гҒ“гӮүгҒӘгҒ„гҖӮ

иҮӘиә«гҒ®еўғдҪҚгҒҜжё¬гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢйӣЈгҒ—гҒ„гҖӮ

еҸӨе…ёгҒЁгҒ®з…§еҗҲгҒ«гӮҲгӮӢгҒӢгҖҒиҮӘиә«гҒ®ж„ҹиҰҡгҒ«гӮҲгӮӢгҒӢгҒ гҒӢгҖҒе…ұгҒ«еҚұгҒҶгҒ•гӮ’жҠұгҒҲгӮӢгҖӮ

ж¬ЎгҒ®ж®өйҡҺгҒ«йҖІгӮ“гҒ йҡӣгҒ®гҖҢеҗҰе®ҡзҡ„иӘҚиӯҳгҖҚгҒ«гӮҲгӮӢгӮӮгҒ®гҒҢжңҖгӮӮзўәе®ҹгҖӮ

гҖҢиҮӘеҲҶгҒҢ全然гҒ§гҒҚгҒҰгҒ„гҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгҒ«гҖҒгӮ„гҒЈгҒЁж°—гҒҢгҒӨгҒ„гҒҹпјҒгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶгҒӢгҒҹгҒЎгҒ§гҒ—гҒӢгҖҒгҒқгӮҢгҒҫгҒ§гҒ®иҮӘеҲҶгӮ’еҜҫиұЎеҢ–гҒ—гҖҒиҮӘеҲҶгҒ®еўғең°гӮ’зӣёеҜҫеҢ–гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гҖӮ

гҒ“гӮҢгҒҜгҖҒзө¶еҜҫзҡ„гҒ«зңҹе®ҹгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

дҪ“йЁ“гҒ®гҖҢеј·еәҰгғ»зҙ”еәҰгҖҚгҒЁгҖҢе®ҡзқҖзҺҮгҖҚгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰ

гҒ„гӮҸгӮҶгӮӢгҖҢиҰҡйҶ’дҪ“йЁ“пјҲиҰӢжҖ§дҪ“йЁ“пјүгҖҚгҒЁиЁҖгӮҸгӮҢгӮӢгӮӮгҒ®гҒҜгҖҒгҒқгҒ®дҪ“йЁ“гҒ®гҖҢеј·еәҰгғ»зҙ”еәҰгҖҚгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒгҒӢгҒӘгӮҠгҒ®е·®гғ»йҒ•гҒ„гғ»е№…гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

гҒ©гҒ®зЁӢеәҰгҒ®еј·еәҰгғ»зҙ”еәҰгӮ’жҢҒгҒЈгҒҰгҒ„гӮҢгҒ°гҖҒгҖҢиҰӢжҖ§гҖҚгҒЁиӘҚгӮҒгӮӢгҒӢгҒҜгҖҒжҢҮе°ҺиҖ…гғ»дәәгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҖҒгҒӢгҒӘгӮҠйҒ•гҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

гҒӘгҒ®гҒ§гҖҒеҮ„гҒҸз”ҳгҒ„еҲӨе®ҡеҹәжә–гҒ®йҒ“е ҙгғ»жҢҮе°ҺиҖ…гӮӮгҒӮгӮҠгҖҒгҒқгҒҶгҒ„гҒҶйҒ“е ҙгҒ§гҒҜгҖҒиҰӢжҖ§иҖ…гҒҢгғҗгғігғҗгғігҒ§гҒҫгҒҷгҖӮ

гҒҹгҒЁгҒҲгҒ°гҖҒгҒ“гӮҢгҒӘгӮ“гҒӢгӮӮиҰӢжҖ§дҪ“йЁ“гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒгҒӢгҒӘгӮҠеј·зғҲгҒ§гҒҷгҖӮ

пјҲгҒ“гҒ“гҒ§еҶҚиҰӢжҖ§гҒЁиЁҖгӮҸгӮҢгҒҰгӮӢгҒ®гҒҜгҖҒгҒӮгҒҫгӮҠж°—гҒ«гҒ—гҒӘгҒ„гҒ§иүҜгҒ„гҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

еҺігҒ—зӣ®гҒ®еҹәжә–гҒ§гҒҜгҖҒйҒҺеҺ»гҒ®иҰӢжҖ§дҪ“йЁ“гҒҜгҖҒиҰӢжҖ§гҒЁиЁҖгҒҲгӮӢгҒ»гҒ©гҒ®еҶ…е®№гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒЁиҖғгҒҲгӮүгӮҢгӮӢгҒӢгӮүгҒ§гҒҷпјү

еұұз”°иҖ•йӣІиҖҒеё« гҖҺеҶҚиҰӢжҖ§гҒ®еӨ§жӯ“е–ңгҖҸ(жҠ„пјү

гҒ“гӮҢгӮӮгҖҒиҰӢжҖ§дҪ“йЁ“гҒЁиЁҖгҒҲгӮӢгҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

зҺүеҹҺеә·еӣӣйғҺ гҖҺеҶҘжғігҒЁзөҢйЁ“гҖҸгӮҲгӮҠ

гҒӮгҒЁгҖҒдҪ“йЁ“гҒ®еј·еәҰпҪҘзҙ”еәҰгҒЁгҒҜеҲҘгҒ«гҖҒгӮҲгӮҠйҮҚиҰҒгҒӘгҒ®гҒҜгҖҒгҖҢгҒқгҒ®дҪ“йЁ“гҒ®е®ҡзқҖзҺҮгҖҚгҒ§гҒҷгҖӮ

е№ҫгӮүгҖҒгғ–гғғгғҲгғ“гҒ®еҮ„гҒ„дҪ“йЁ“гӮ’гҒ—гҒҰе®Үе®ҷгҒЁдёҖдҪ“гҒ«гҒӘгӮҚгҒҶгҒЁгӮӮгҖҒгҒқгҒ®дҪ“йЁ“гҒҢгҖҒгҒқгҒ®гҒЁгҒҚгҒ гҒ‘гҒ®гӮӮгҒ®гҒ§гҖҒеҫҢгҒ«еӨ§гҒ—гҒҰж®ӢгӮүгҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҖҒпјҲгӮӮгҒЎгӮҚгӮ“з„Ўж„Ҹе‘ігҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒ§гҒҷгҒҢпјүгҒқгӮҢгҒ»гҒ©гҒ®ж„Ҹе‘ігҒҜжҢҒгҒҹгҒӘгҒ„гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ

гҒ§гҒҷгҒ®гҒ§гҖҒз§ҒгҒ®еӨ•ж—ҘгҒ®дҪ“йЁ“гҒӘгҒ©гӮӮгҖҒеј·еәҰгҒ®йқўгҒ§гҒҜгҖҒз”ҳгӮҒгҒ®еҹәжә–гҒ§гҒҜгҖҒиҰӢжҖ§дҪ“йЁ“гҒЁиЁҖгҒҲгӮӢгҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒӘгҒ„гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒеҪ“жҷӮгҖҒеӨ§гҒ—гҒҰе®ҡзқҖгҒ—гҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒ§гҒҷгҒӢгӮүгҖҒгҒқгӮҢгҒ»гҒ©гҒ®дҫЎеҖӨгҒҜз„ЎгҒ„гҒЁиЁҖгҒҲгҒҫгҒҷгҖӮпјҲгҒҹгҒ гҖҒгҒ“гҒ®йҒ“гҒ«е…ҘгӮӢгҒҚгҒЈгҒӢгҒ‘гҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҒЁдә‘гҒҶйқўгҒ§гҒ®ж„Ҹе‘ігҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢпјү

гҒқгҒ®еҫҢгҖҒжң¬ж јзҡ„гҒӘдҝ®иЎҢгҒ«е…ҘгӮҠгҖҒдҪ•еәҰгҒӢгҖҒгҒқгҒҶгҒ„гҒҶдҪ“йЁ“гҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒгҒ„гҒҫгҒ гҒ«гҖҒгҖҢгҒқгҒ®зҠ¶ж…ӢгҖҚгҒ«жҡ®гӮүгҒ—гҒҰеұ…гӮӢиЁігҒ§гҒӘгҒ„гҒ®гҒ§гҖҒгҒЁгҒҰгӮӮиҮӘеҲҶгҒҢиүҜгҒ„зҠ¶ж…ӢгҒ«гҒӮгӮӢгҒЁгҒҜжҖқгҒҲгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮж—ҘгҖ…гҖҒиүІгҖ…гҒӘжӮ©гҒҝиӢҰгҒ—гҒҝгҒҢгҒӮгӮҠгҖҒгҒқгӮҢгҒ«жҮёе‘ҪгҒ«гҖҒзһ‘жғігғ»еҶ…иҰігғ»гғңгғҮгӮЈгғҜгғјгӮҜгӮ’й§ҶдҪҝгҒ—гҒҰеҜҫеҮҰгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢзҠ¶ж…ӢгҒ§гҒҷгҖӮ

гҒқгҒҶгҒ„гҒҶдҪ“йЁ“гӮ’гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгҖҒй ‘ејөгӮҢгҒ°еҸҜиғҪгҒ гҒ‘гӮҢгҒ©пјҲгҒӮгӮӢгҒ„гҒҜеҠӘеҠӣгҒӘгҒ©гҒЁгҒҜй–ўдҝӮгҒӘгҒ—гҒ«гҖҒиө·гҒ“гӮӢгҒ№гҒҚеўғйҒҮгҒ«з”ҹгҒҫгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢдәәгҒҜгҖҒдәӢж•…гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘгҒӢгҒҹгҒЎгҒ§гҖҒгҒқгӮҢгӮ’зөҢйЁ“гҒ—гҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢпјүгҖҒгҒқгӮҢгӮ’ж—ҘеёёеҢ–гҒҷгӮӢпјҲж„ҸиӯҳгҒ«е®ҡзқҖгҒ•гҒӣгӮӢгҖҒж§ӢйҖ еҢ–гҒҷгӮӢпјүгҒЁгҒ„гҒҶгҒ®гҒҜгҖҒдҪ•еҖҚгӮӮеӣ°йӣЈгҒӘгҒ“гҒЁгҒЁж„ҹгҒҳгҒҫгҒҷгҖӮ

гҒҹгҒ гҖҒиҮӘеҲҶгҒҢгҒ“гӮҢгҒҫгҒ§жӯ©гҒ„гҒҰгҒҚгҒҹйҒ“зӯӢгҒЁгҖҒиҰӢе®ҡгӮҒгҒҰгҒ„гӮӢж–№еҗ‘жҖ§гҒҜгҖҒгҒқгҒҶй–“йҒ•гҒЈгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҒЁжҖқгҒҶгҒ®гҒ§гҖҒжӯ»гҒ¬гҒҫгҒ§гҖҒгҒ§гҒҚгӮӢгҒЁгҒ“гӮҚгҒҫгҒ§йҖІгӮҒгҒҹгӮүгҒӘгҖҒгҒЁж„ҹгҒҳгҒҰз”ҹгҒҚгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒҢзҸҫзҠ¶гҒ§гҒҷгҖӮ

дәҢгҒӨгҒ®жҜ”ијғ

гӮ№гғ©гғігғ—гҒ®гҒЁгҒҚпјҲгҒҶгҒҫгҒҸгҒ„гҒЈгҒҰгҒӘгҒ„гҖҒгҒЁжҖқгҒҶгҒЁгҒҚпјүгҒҜгҖҒеҝ…гҒҡгҖҒд»ҘдёӢгҒ®гҒ©гҒЎгӮүгҒӢгҒ®жҜ”ијғгӮ’иЎҢгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гҖҢд»–дәәгҒЁиҮӘеҲҶгҒЁгҒ®жҜ”ијғгҖҚгҒӢгҖҒгҖҢиҮӘеҲҶгҒЁиҮӘеҲҶгҒЁгҒ®жҜ”ијғгҖҚгҒӢгҖҒгҒқгҒ®гҒ©гҒЎгӮүгҒӢгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҒІгҒЁгҒӨгҒҜгҖҒдәәгҒ®и©ұгғ»гҒІгҒЁгҒ®дҪ“йЁ“гҖҒиҒһгҒ„гҒҹи©ұпјҲжӮҹгҒЈгҒҹдәәгҖҒиүҜгҒ„зөҢйЁ“гӮ’гҒ—гҒҹдәәпјүгҒЁиҮӘеҲҶгҒ®зҸҫзҠ¶гӮ’жҜ”гҒ№гҒҰгҒ„гӮӢзҠ¶ж…ӢгҖӮ

гӮӮгҒҶдёҖгҒӨгҒҜгҖҒйҒҺеҺ»гҒ®иҮӘеҲҶгҒ®иүҜгҒ„зөҢйЁ“пјҲгҒ®иЁҳжҶ¶пјүгҒЁзҸҫеңЁгҒ®иҮӘеҲҶгҒ®зҠ¶ж…ӢгҒЁгҒ®жҜ”ијғгӮ’гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢзҠ¶ж…ӢгҖҒгҒқгҒ®гҒ©гҒЎгӮүгҒӢгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҒқгҒ®гҖҒиҮӘеҲҶгҒҢгӮ„гҒЈгҒҰпјҲгҒ—гҒҫгҒЈгҒҰпјүгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒ«ж°—гҒҘгҒҚгҖҒгҒқгӮҢгӮ’гӮ„гӮҒгӮҢгҒ°гҖҒеҚігҖҒгӮ№гғ©гғігғ—гҒӘгҒ©ж¶ҲгҒҲгӮӢгҖӮгҒқгӮӮгҒқгӮӮеӯҳеңЁгҒ—гҒӘгҒ„гҖӮ

гҒқгҒ—гҒҰгҖҒгҖҢгҒ„гҒҫгҒ®гҖҒгҒ“гҒ®иҮӘеҲҶгҒ®зҸҫе®ҹгҖҚгҒЁдә‘гҒҶгҖҒжҜ”ијғгӮ’зө¶гҒ—гҒҹпјҲгғ–гғғи¶…гҒҲгҒҹпјүдәӢе®ҹгғ»зӯ”гҒҲгҒ гҒ‘гҒҢгҒӮгӮӢгҖӮ

жӮҹгӮҠгҖҒиҰҡйҶ’гҖҒиҰӢжҖ§гҒЁж°—гҒҘгҒҚ

гҒ“гҒ®йҒ“гӮ’жӯ©гҒҝйҖІгӮ“гҒ§гҒ„гҒҸгҒӘгҒӢгҒ§гҖҒдјқзөұзҡ„гҒ«гҖҒгҖҢжӮҹгӮҠгҖҒиҰҡйҶ’гҖҚгҒӘгҒ©гҒЁдә‘гҒҶж–Үи„ҲгҒ®гҒӘгҒӢгҒ§иӘһгӮүгӮҢгҒҰгҒҚгҒҹеҶ…е®№гҒ«йЎһдјјгҒ—гҒҹдҪ“йЁ“гӮ’гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгӮӢгҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒӘгҒ„гҖӮ

гҒқгӮҢгҒҜгҖҒж—…гҒ®еҲ—и»ҠгҒ®зӘ“гӮ’жөҒгӮҢгӮӢгҖҒеҲ»гҖ…гҒЁз§»гӮҠеӨүгӮҸгӮӢжҷҜиүІпјҲйўЁжҷҜпјүгҒ«дјјгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гӮҰгғғгғҲгғӘгҒ•гҒӣгӮүгӮҢгӮӢгҒ»гҒ©зҫҺгҒ—гҒ„зңәгӮҒгҒ®гҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгӮҢгҒ°гҖҒгӮҰгғігӮ¶гғӘгҒ—гҒҰиҰӢгҒҹгҒҸгҒӘгҒ„гҖҒиҖҗгҒҲйӣЈгҒ„зңәгӮҒгғ»зөҢйЁ“гҒ®гҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгӮӢгҖӮ

гҒқгӮҢгӮүгҖҒзҸҫиұЎгҒ®еӨҡгҒҸгҒҢгҖҒдёҖгҒӨгҒ®йўЁжҷҜгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒзҸҫгӮҢгҖҒзөҢйЁ“гҒ•гӮҢгҖҒйҒҺгҒҺеҺ»гҒЈгҒҰгҒ„гҒҸгҖӮ

гҒ—гҒӢгҒ—гҖҒе•ҸйЎҢгҒҜгҖҒгҒқгҒ®жҷҜиүІпјҲдҪ“йЁ“пјүгҒ®дёӯиә«пјҲеҶ…е®№пјүгҒ«гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒгҒқгӮҢгӮүгӮ’гҒІгҒЁгҒӨгҒ®йўЁжҷҜпјҲдҪ“йЁ“пјүгҒЁгҒ—гҒҰзңәгӮҒгҖҒжөҒгҒ—з¶ҡгҒ‘гӮүгӮҢгӮӢеҝғгҒ®иіӘгҒ®гҒ»гҒҶгҒ«гҒӮгӮӢгҖӮ

иҰҡйҶ’гҖҒжӮҹгӮҠгҖҒиҰӢжҖ§гҒӘгҒ©гҒ®дјқзөұзҡ„гҒӘз”ЁиӘһгҒҜдёҖеҲҮдҪҝгӮҸгҒҡгҖҒгҖҢж°—гҒҘгҒҚпјҲиҰіеҜҹпјүгҖҚгҖҢжҙһеҜҹпјҲзҗҶи§ЈпјүгҖҚгҒӘгҒ©гҒ®иЁҖи‘үгҒ®гҒҝгҒ§гҒҷгҒ№гҒҰгӮ’иӘһгҒЈгҒҰгҒҝгҒҹгҒ„гҖӮ

еӨ§гҒҚгҒӘж°—гҒҘгҒҚгҒЁгҖҒе°ҸгҒ•гҒӘж°—гҒҘгҒҚ

ж°—гҒҘгҒҚгҒ«пјҲеӨ§гҒҫгҒӢгҒ«пјүдәҢгҒӨгҒ®гғ¬гғҷгғ«гҒҢгҒӮгӮӢгҖӮ

гӮҜгғӘгӮ·гғҘгғҠгғ гғ«гғҶгӮЈгӮ„д»Ҹж•ҷгҖҒгӮўгғүгғҙгӮЎгӮӨгӮҝзі»гҒӘгҒ©гҒ®гҖҒдёҖиҲ¬гҒ«гҖҒжӮҹгӮҠгҒЁгҒӢиҰҡйҶ’гҒЁгҒӢиЁҖгӮҸгӮҢгӮӢгҖҒж·ұгҒ„гғ»ж №жәҗзҡ„гҒӘгғ¬гғҷгғ«гҒ§гҒ®ж°—гҒҘгҒҚгҒЁгҖҒеҝғзҗҶзҷӮжі•зҡ„гҒӘжҠҖжі•гҒ§жүұгӮҸгӮҢгӮӢгғ¬гғҷгғ«гҒ§гҒ®ж°—гҒҘгҒҚгҒ§гҒҷгҖӮ

гӮҜгғӘгӮ·гғҘгғҠгғ гғ«гғҶгӮЈгӮ„гӮўгғүгғҙгӮЎгӮӨгӮҝзі»гҖҒд»Ҹж•ҷзі»гҒ®жҠҖжі•гҒ«еҸ–гӮҠзө„гӮ“гҒ§гҒ„гӮӢдәәгҒҜгҖҒеҝғзҗҶзҷӮжі•зҡ„гҒӘжҠҖжі•гӮ’гҖҒеҜҫз—ҮзҷӮжі•зҡ„гҒӘпјҲж №жәҗзҡ„гҒ§гҒӘгҒ„гҖҒиЎЁйқўзҡ„гҒӘи§Јж¶ҲгҒ—гҒӢгӮӮгҒҹгӮүгҒ•гҒӘгҒ„пјүгӮӮгҒ®гҒЁгҒ—гҒҰеҗҰе®ҡзҡ„гҒ«иҰӢгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеӨҡгҒ„гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒз§ҒиҮӘиә«гҒҜгҖҒжүұгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгғ¬гғҷгғ«гҒ®йҒ•гҒ„гҒЁгҒ—гҒҰгҖҒйҖЈз¶ҡзҡ„гҒ«жҚүгҒҲгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

жө…гҒ„ж°—гҒҘгҒҚгҒӢгӮүж·ұгҒ„ж°—гҒҘгҒҚгҒёгҒЁгҖҒгҒқгҒ®гҒЁгҒҚгҒқгҒ®гҒЁгҒҚгҖҒгҒқгҒ®дәәгҒқгҒ®дәәгҒ®гғ¬гғҷгғ«гҒ«еҗҲгҒЈгҒҹйҒ©еҲҮгҒӘжҠҖжі•гҒ§гҖҒж°—гҒҘгҒҚгҒ®з·ҙзҝ’гҖҒеҹәзӨҺиЁ“з·ҙгҖҒи„ігҒ«ж°—гҒҘгҒҚгҒ®зӯӢйҒ“гғ»зҝ’ж…ЈгӮ’гҒӨгҒ‘гӮӢгҒ“гҒЁгҒҜеӨ§гҒ„гҒ«еҠ©гҒ‘гҒ«гҒӘгӮӢгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ

жҢҮе°ҺиҖ…гҒ«жұӮгӮҒгӮӢгҒ№гҒҚгӮӮгҒ®

гғ‘гғјгғ•гӮ§гӮҜгғҲгҒӘжҢҮе°ҺиҖ…гӮ’жұӮгӮҒгҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгҖҒгҒҝгӮ“гҒӘдҝ®иЎҢдёӯгҖӮ

гҒқгӮҢгҒҜгҖҒгҒҜгҒҳгӮҒпјҲе…Ҙй–ҖгҖҒе…ҘгӮҠеҸЈпјүгҒҜгҒӮгӮӢгҒ‘гҒ©гҖҒгҒҠгӮҸгӮҠпјҲеҚ’жҘӯгҖҒеҮәеҸЈпјүгҒ®з„ЎгҒ„гҖҒжӯ»гҒ®зһ¬й–“гҒҫгҒ§з¶ҡгҒҸгҖҒжһңгҒҰгҒ—гҒӘгҒ„йҒ“иЎҢгҒҚгҒ§гҒҷгҖӮ

гҒқгҒ®иЎҢзЁӢгҒ®дёҖжӯ©дёҖжӯ©гҒ«гҖҒиҮӘе·ұгӮ’иҰӢгҒӨгӮҒгӮӢгҒ“гҒЁгҒ®иӢҰгҒ—гҒҝгҒЁжғЁгӮҒгҒ•гҒҢгҒӮгӮҠгҖҒиҮӘе·ұзҗҶи§ЈгҒЁжҙһеҜҹгҒ®е–ңгҒігҒҢгҒӮгӮҠгҖҒгҒқгҒ—гҒҰд»–гҒ®дҪ•гӮӮгҒ®гҒЁгӮӮд»ЈгҒҲйӣЈгҒ„гҖҒеӨ§гҒ„гҒӘгӮӢиҮӘз”ұгғ»й–Ӣж”ҫгҒҢгҒӮгӮӢгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ

дёҖеӣһгҒ®гғӘгғҲгғӘгғјгғҲгҒ§гҒ§гҒҚгӮӢгҒ®гҒҜгҖҒжҢҜгӮҠиҝ”гҒЈгҒҰгҒҝгҒҰгҖҒгҒӣгҒ„гҒңгҒ„гҖҢе…Ёиә«йұ—гҒ гӮүгҒ‘гҒ®еҚҠйӯҡдәәгҒӢгӮүгҖҒ2.3жһҡгҒ®йұ—гҒҢгғқгғӯгғқгғӯгҒҜгҒҢгӮҢиҗҪгҒЎгҒҹзЁӢеәҰгҖҚгҒ«йҒҺгҒҺгҒӘгҒ„гӮӮгҒ®гҖӮ

гҒ—гҒӢгҒ—гҖҒгҒқгҒ®еҲҶгҒ гҒ‘гҒ®гҖҒзҷәиҰӢгӮӮи§Јж”ҫгӮӮгҖҒжҘҪгҒ•гӮӮгҖҒй–“йҒ•гҒ„гҒӘгҒҸгҒӮгӮӢгҖӮ

гҒқгҒ“гҒӢгӮүгҒҜгҖҒгҒ©гҒҶгҖҒгҒқгӮҢгӮ’з¶ҷз¶ҡгҒ—гҖҒжіўеҸҠгҒ•гҒӣгҖҒж·ұеҢ–гҒ•гҒӣгҒҰгҒ„гҒҸгҒӢгҒ«гҒӘгӮӢгҖӮ

ж–№жі•гӮ’и¶…гҒҲгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®ж–№жі•

д»ҘдёҠгҒҢгҖҒArt of AwarenessпјҲж°—гҒҘгҒҚгҒ®жҠҖиЎ“пјүгҒ®ж ёеҝғйғЁеҲҶгҒ«гҒӮгӮӢгӮӮгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ

гҒқгӮҢгҒҜгҖҒж®өйҡҺзҡ„гҒӘиЎҢзЁӢпјҲгӮ№гғҶгғғгғ—пјүгӮ’дҪңгҒЈгҒҹгӮҠгғһгғӢгғҘгӮўгғ«еҢ–гҒ—гҒҹгӮҠгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢйӣЈгҒ—гҒ„зҗҶз”ұгӮ’еҺҹзҗҶзҡ„гҒӘйғЁеҲҶгҒ«жҢҒгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

гҒӘгҒңгҒӘгӮүгҖҒгҒқгӮҢгӮ’е®ҹи·өгҒ—гҖҒе®ҹзҸҫгҒҷгӮӢгҒ«гҒҜгҖҒгҖҢд»ҠгҒ®гҒ“гҒ®зҠ¶ж…ӢгҒӢгӮүжҠңгҒ‘еҮәгҒ—гҖҒгӮӮгҒЈгҒЁжҘҪгҒӘиүҜгҒ„зҠ¶ж…ӢгҒ«еӨүгӮҸгӮӢгҖҚгҒЁдә‘гҒҶеёҢжңӣгӮ’жҚЁгҒҰгҖҒе…Ёйқўзҡ„гҒ«зө¶жңӣгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҖҒгҒқгҒ®зһ¬й–“жұӮгӮҒгӮүгӮҢгҖҒгҒқгӮҢгҒҢеҸ—е®№зҡ„гҒӘж°—гҒҘгҒҚгҒҢжҲҗз«ӢгҒҷгӮӢеүҚжҸҗжқЎд»¶гҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒӢгӮүгҒ§гҒҷгҖӮ

гҒқгҒ®гҖҢе…Ёйқўзҡ„гҒӘгҒӮгҒҚгӮүгӮҒгҖҒеҸ—гҒ‘е…ҘгӮҢгҖҚгӮ’ж–№жі•пјҲгғҶгӮҜгғӢгғғгӮҜпјүгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҖҒдҪңгӮҠгҒӮгҒ’гӮӢгҒ“гҒЁгҒӘгҒ©гҖҒеҪ“然гҖҒгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гҒ§гҒҷгҖӮ

гҒ—гҒӢгҒ—гҖҒй–“жҺҘзҡ„гҒӘгҒӢгҒҹгҒЎгҒ§гҖҒгҒқгӮҢгҒҢиө·гҒ“гӮҠгӮ„гҒҷгҒ„з’°еўғиЁӯе®ҡгӮ’гҒ—гҖҒж–№еҗ‘гҒҘгҒ‘гӮ’дёҺгҒҲгӮӢгҒ“гҒЁгҖҒгҒӮгӮӢзЁ®гҒ®з·ҙзҝ’гӮ’гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜеҸҜиғҪгҒ§гҒҷгҖӮ

гӮ«гғ©гғҖгҒ«ж·ұгҒҸзӘҒгҒҚеҲәгҒ•гҒЈгҒҹгҖҒгӮ„гҒЈгҒӢгҒ„гҒӘжЈҳгӮ’еј•гҒҚжҠңгҒҸгҒҹгӮҒгғҮгӮ¶гӮӨгғігҒ•гӮҢгҒҹпјҲйҒ“е…·гҒЁгҒ—гҒҰгҒ®пјүеҲҘгҒ®жЈҳпјҚ

гҒқгӮҢгҒҢгҖҒгҒқгӮҢгҒһгӮҢгҒ®з ”дҝ®гӮігғјгӮ№гҒ®дёӯиә«гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгҒқгҒ®е…·дҪ“зҡ„гҒӘжҠҖиЎ“гҒ§гҒӮгӮӢгҒЁиЁҖгҒҲгҒҫгҒҷгҖӮ

гҒқгӮҢгҒҜгҖҒгғҸгӮ·гӮҙгӮ’гҒӢгҒ‘гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„е ҙжүҖгҒёеҗ‘гҒ‘гҒҰгҒӢгҒ‘гӮүгӮҢгҒҹзү№ж®ҠгҒӘгғҸгӮ·гӮҙгҖҒ

зҷ»гӮҠеҲҮгҒЈгҒҹжңҖеҫҢгҒ«гӮёгғЈгғігғ—гҒҷгӮӢпјҲйЈӣгҒійҷҚгӮҠгӮӢпјүгҒ“гҒЁгӮ’жғіе®ҡгҒ—гҒҰиЁӯиЁҲгҒ•гӮҢгҒҹ13ж®өгҒ®зҷ»гӮҠж®өгҒӘгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ

гҒ гҒӢгӮүгҒЁиЁҖгҒЈгҒҰгҖҒжңҖеҲқгҒӢгӮүзҷ»гӮүгҒӘгҒ„гҒ§дҪ•гҒӢгҒҢиө·гҒ“гӮӢгҒ“гҒЁгӮ’еҫ…гҒЈгҒҰгҒ„гҒҰгӮӮгҖҒдҪ•гӮӮиө·гҒ“гӮүгҒӘгҒ„гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ

з§ҒгҒҹгҒЎгҒ«гҒ§гҒҚгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгҖҒгҒ„гҒҫгҖҒе…ЁеҠӣгҒ§гҖҒгҒ“гҒ®зңјгҒ®еүҚгҒ«йҷҚгӮҠгҒҰгҒҚгҒҹиёҸгҒҝж®өгғ»еӨ©гҒ«гҒӨгҒӘгҒҢгӮӢжўҜеӯҗгӮ’гҖҒгҒҹгҒЁгҒҲдёҖж®өгҒ§гӮӮйҖҷгҒ„дёҠгҒҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒ®гҒҝгҒ§гҒҷгҖӮ

зңҹгҒ«дәәдәӢгӮ’е°ҪгҒҸгҒ—гҒҹгҒЁгҒҚгҖҒгҒҜгҒҳгӮҒгҒҰеӨ©гҒ®жүүгҒҢй–ӢгҒӢгӮҢгӮӢгғҒгғЈгғігӮ№гҒҢиЁӘгӮҢгӮӢгҒ®гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ

жӮҹгӮҠгҒҜжҳ“гҒҸгҖҒзӣёз¶ҡгҒҜйӣЈгҒ—гҖӮ

иқёзүӣгҖҖгҒқгӮҚгҒқгӮҚзҷ»гӮҢгҖҖеҜҢеЈ«пјҲдёҚдәҢпјүгҒ®еұұгҖҖпјҲе°Ҹжһ—дёҖиҢ¶пјү

иә«гӮ’жҚЁгҒҰгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’зҹҘгӮүгҒӘгҒ„дәәгҒ«

еҝғгҒ«гҒҜгҒҹгҒ—гҒӢгҒ«е…ҘгӮҠгҒ—жі•гҒ®йҒ“гӮ’гҖҖгҒ„гҒҸгҒҹгҒігҒ‘гҒҢгҒҷжҲ‘гҒҢиә«гҒӘгӮӢгӮүгӮ“

пјҲеҝғгҒ§гҒҜзўәгҒӢгҒ«е…ҘгҒЈгҒҹд»Ҹжі•гҒ®йҒ“гӮ’гҖҖгҒ„гҒЈгҒҹгҒ„жҲ‘гҒҢиә«гҒ§дҪ•еәҰгҒ‘гҒҢгҒҷгҒ®гҒ§гҒӮгӮҚгҒҶгҒӢпјүйҒ“дәәгҒЁгҒ„гҒЈгҒҰгӮӮжҷ®йҖҡгҒ®дәәгҒЁеӨүгӮҸгӮүгҒӘгҒ„гҒЁиЁҖгҒЈгҒҹдәәгҒ«

иүІеҘҪгӮҖеҘігҒӘгӮҠгҒЁгӮӮжі•гҒ®её«гҒ«гҖҖеҗ‘гҒӢгҒҲгҒ°ж¶ҲгӮҶгӮӢжҷӮгӮ’зҹҘгӮӢгҒ№гҒ—

пјҲиүІдәӢгӮ’еҘҪгӮҖеҘігҒ§гӮӮд»Ҹжі•гҒ®её«гҒ«гҖҖеҜҫйқўгҒҷгӮӢгҒЁжғ…ж¬ІгҒҢж¶ҲгҒҲгӮӢжҷӮгҒҢгҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’зҹҘгӮӢгҒ гӮҚгҒҶпјүдәәгҒҢгҒ„гҒӨгӮӮиӘӨгӮӢдәӢ

д»–дәәгҒ®жӯ»гӮ’зҹҘгҒЈгҒҰиҮӘеҲҶгҒ®жӯ»гӮ’зҹҘгӮүгҒӘгҒ„

иІ§д№ҸгӮ’иӢҰгҒ—гӮ“гҒ§йҖғгӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’зҹҘгӮүгҒӘгҒ„

жң¬жқҘз„ЎгҒЁиЁҖгҒҲгҒ°з„ЎгҒЁзҹҘгӮӢдәӢ

жӮҹгӮүгҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°д»ҸйҒ“гҒҜжҲҗе°ұгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гҒҢгҖҒжӮҹгӮӢдәәгҒҜгҒҫгӮҢгҒ§гҒӮгӮӢ

д»ҸйҒ“гҒ«жі•пјҲзҗҶи«–пјүгӮ’з«ӢгҒҰгӮӢгҒ“гҒЁ

д»–дәәгҒ«йЁҷгҒ•гӮҢгӮӢгҒ®гӮ’е«ҢгҒ„гҖҒжҲ‘гҒҢиә«гҒ«йЁҷгҒ•гӮҢгӮӢгҒ®гӮ’е–ңгҒ¶

зҘһд»ҸгҒ«зҘҲгӮӢдәәгҒҜгҒӮгӮӢгҒҢгҖҒиә«гҒ®д»ҸгӮ’敬гӮҸгҒӘгҒ„

д»ҸйҒ“гҒ®ж №жң¬гҒ«еҲ°йҒ”гҒ—гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҖҒиә«гӮ’е®ҲгӮӢдәӢгҒҜгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„

д»–дәәгҒ®дҪңжі•гӮ’и©®зҙўгҒ—гҖҒжҲ‘гҒҢиә«гҒҢдёҚдҪңжі•гҒ§гҒӮгӮӢдәӢ

йҒ“жӯҢйӣҶ

йҒ“е ҙгҒ« е…ҘгӮӢгҒ№гҒҚжҷӮгҒҜ иә«гӮ’гҒҹгҒ гҒ—гҖҒеҝғгҒ®йҸЎ жӣҮгӮҠз„ЎгҒҚгӮҲгҒҶ

иҠұе’ІгҒ‘гҒ° гҒҜгӮ„е®ҹгҒ«гҒӘгӮӢгҒЁ жҖқгҒҶгҒӘгӮҲгҖҒзө¶гҒҲгҒҡеҗ№гҒҚжқҘгӮӢ е…ӯгҒӨж¬ІгҒ®йўЁ

еҸӨгҒҜ иЎ“гҒ«з•ҷгӮҒгҒ— жӯӨгҒ®йҒ“гӮ’гҖҒеәғгҒ’гҒҰиӘ¬гҒ‘гӮ„ дәәйҒ“гҒЁгҒ—гҒҰ

еҫігӮ’еҫ—гӮҢгҒ° дёҖеӨ©дё–з•ҢгҒ“гҒЁгҒ”гҒЁгҒҸ йўЁгҒ«жңЁиҚүгҒ®гҒӘгҒігҒҸгҒ“гҒЁгӮҸгӮҠ

зӣҙз«ӢпјҲгҒӨгҒЈгҒҹпјүгҒӨгҒҹиә«гҒЁгҒҜиҮӘз”ұгҒ®гҒҷгҒҢгҒҹгҒ«гҒҰ дҪҚгҒЁгҒ„гҒөгҒҜгҒӘгҒ»еҝғгҒӮгӮҠ

дҪҚгҒЁгҒҜ иЎҢдҪҸеқҗиҮҘгҒ«еӢ•йқҷгҒ« зӣҙз«ӢгҒӨгӮӮгҒ®гҒһдҪҚгҒӘгӮӢгҒ‘гӮҠ

зЁҪеҸӨгҒЁгҒҜ дёҖгӮҲгӮҠе§ӢгӮҒеҚҒгҒ«иЎҢгҒҚ еҚҒгӮҲгӮҠйӮ„гӮӢе…ғгҒ®гҒқгҒ®дёҖ

гҒҜгҒўгӮ’гҒҷгҒҰ дәәгҒ«зү©гҒЁгҒІзҝ’гҒөгҒ№гҒ— гҒ“гӮҢгҒһдёҠжүӢгҒ®гӮӮгҒЁгӮҗгҒӘгӮҠгҒ‘гӮӢ