誰もが観察者であり、誰もが最大限の鋭さを持って、他の誰よりもよく見るのだが、しかし、ひとつの(理論的)盲点を必要としている。

この、完璧な理論的循環性― つまり、誰もが、特定のものが良く見え、見えないものを見ることができず、そして、見えないものを見ることができていない、ということを見ることができない。

こうした事態そのものを、理論に組み込むということ。

そこに、私の理論的関心は向けられているのです。

理論・現実・観察

宗教、政治、歴史観に始まり、個々人の生活における意見の相違まで、異「教義」間、異「思想」間、異「世界理論」間で繰り広げられ、繰り返される、果てしない貶しあい、相互無理解と相互嫌悪・憎悪、自教義(自理論)の一般化・絶対化・普遍化と、他教義(他理論)に対する恣意的で一面的な読み取り/読み込みと、批判、こき下ろし、嘲笑。

自教義(自理論)の普遍化(布教)による世界平和・世界統一を言う者同士の果てしない戦い、終わりのない地域紛争の現実。

それらを見たとき、思わず、こう問うでしょう。

なぜ、人間は、「同じ」世界を、こうまでも異なったものとして(異なった意味の体系として)認識してしまうのだろうか?

これら異教義(異理論)間を見渡すことができる、ある超越的な視点を確立できないものか?

せめて、議論を可能とするための共通の土台・土俵を作ることはできないか?

それによって、この「神々たちの戦い」を終わらすことはできないのか?

そのような思想的試みは、これまで繰り返し行われてきました。

これから行いたいのは、(私なりの)そのような試みの一つです。

* これは、主に「私の根本問題」の3番目(世界イメージ防衛)に関する主題です。

そして、その根は、おそらく2.の「自己イメージ防衛」の問題圏にあるのでしょう。

ある人々が「最高の教えだ」と称するものを、他の人々は「下劣なものである」と称する。

これらのうちで、どれが真実の説であるのか?

かれらはすべて自分らこそ真理に達した者であると称しているのであるが。(903)かれらは自分の教えを「完全である」と称し、他人の教えを「下劣である」という。

かれらはこのように互いに異なった執見をいだいて論争し、めいめい自分の仮説を「真理である」と説く。(904)もしも他人に非難されているがゆえに下劣であるというならば、諸々の教えのうちで勝れたものは一つもないことになろう。

けだし世人はみな自己の説を堅く主張して、他人の教えを劣ったものだと説いているからである。(905)(真の)バラモンは、他人に導かれるということがない。

また諸々のことがらについて断定をして固執することもない。

それゆえに、諸々の論争を超越している…。(906)『ブッダのことば スッタニパータ』岩波文庫 中村元訳 P.197-198

理論と現実の循環構造

【第一階層】

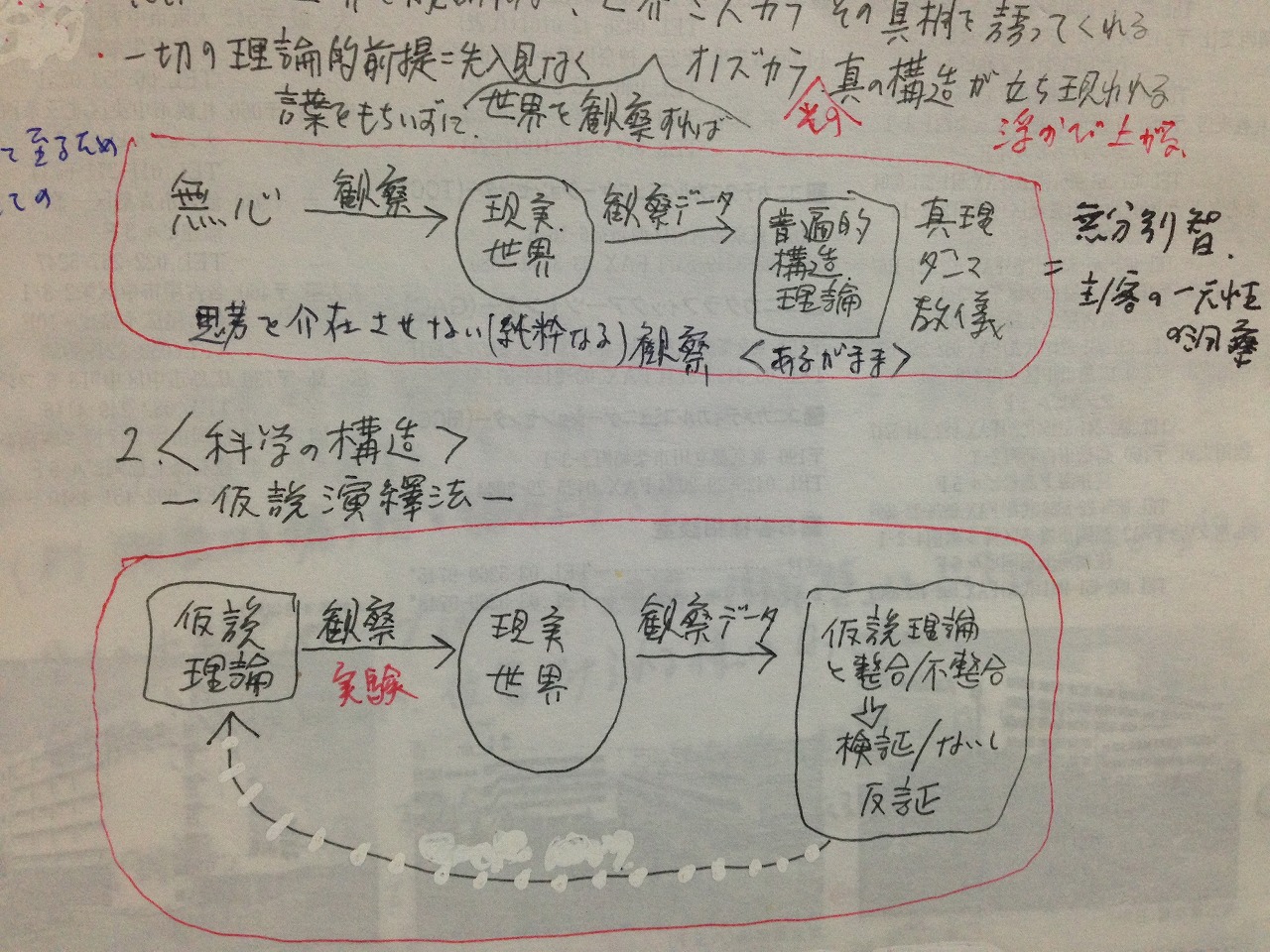

● 1. 瞑想宗教の構造 -帰納法-

無心に虚心に世界を眺めれば、世界はミズカラその真相を語ってくれる。

一切の理論的前提=先入観なしに、言葉なしに世界を観察すれば、オノズカラ、その真の構造が立ち表れる。→その「虚心」「無心」に世界を眺めるための技法としての瞑想。

帰納主義=(理論を前提としない)観察データの集積のなかから一定の法則性(深層構造)を見出す(抽出する)ことによって、理論が形成される。

● 2. 科学の構造 -仮説演繹法-

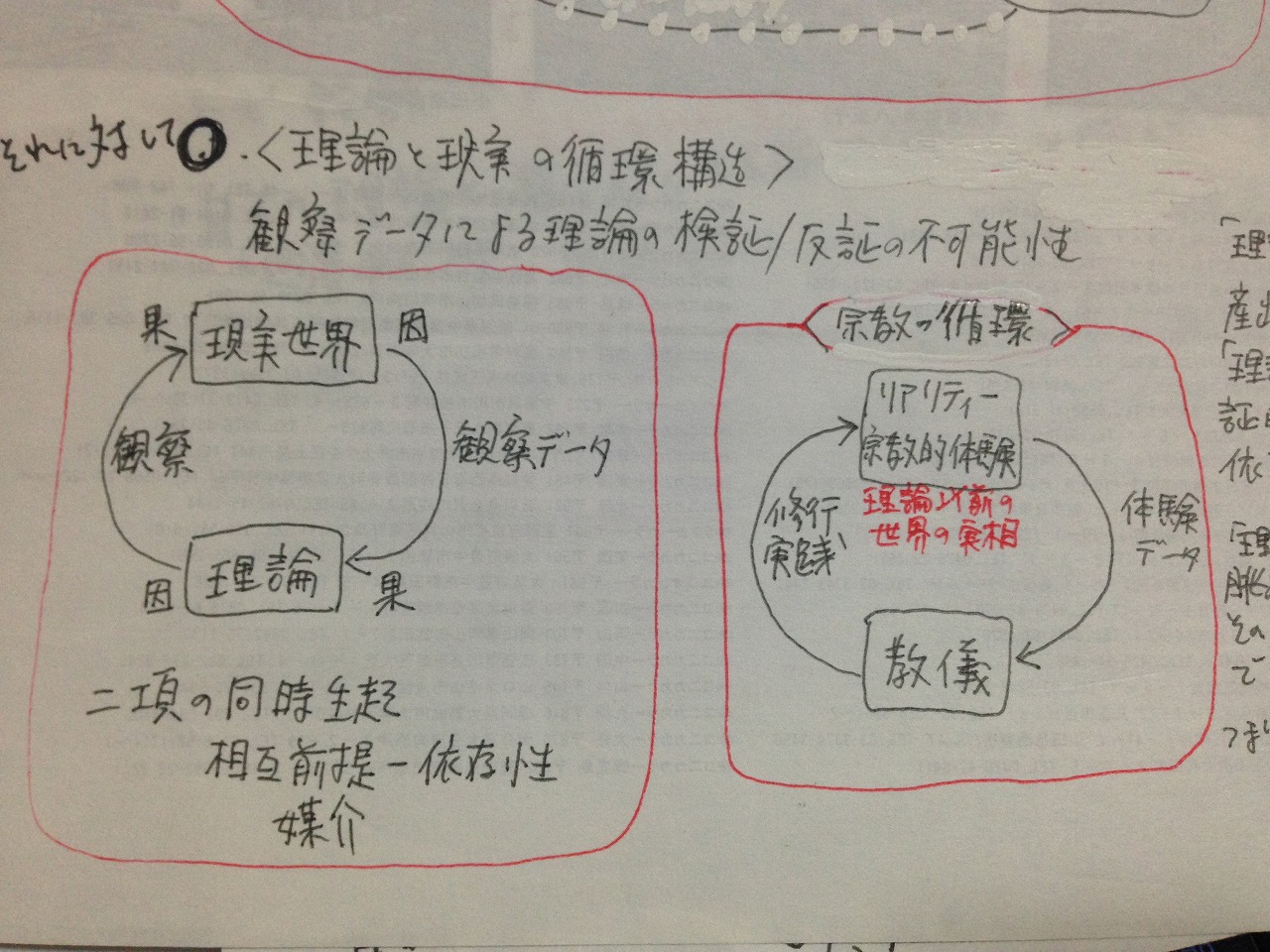

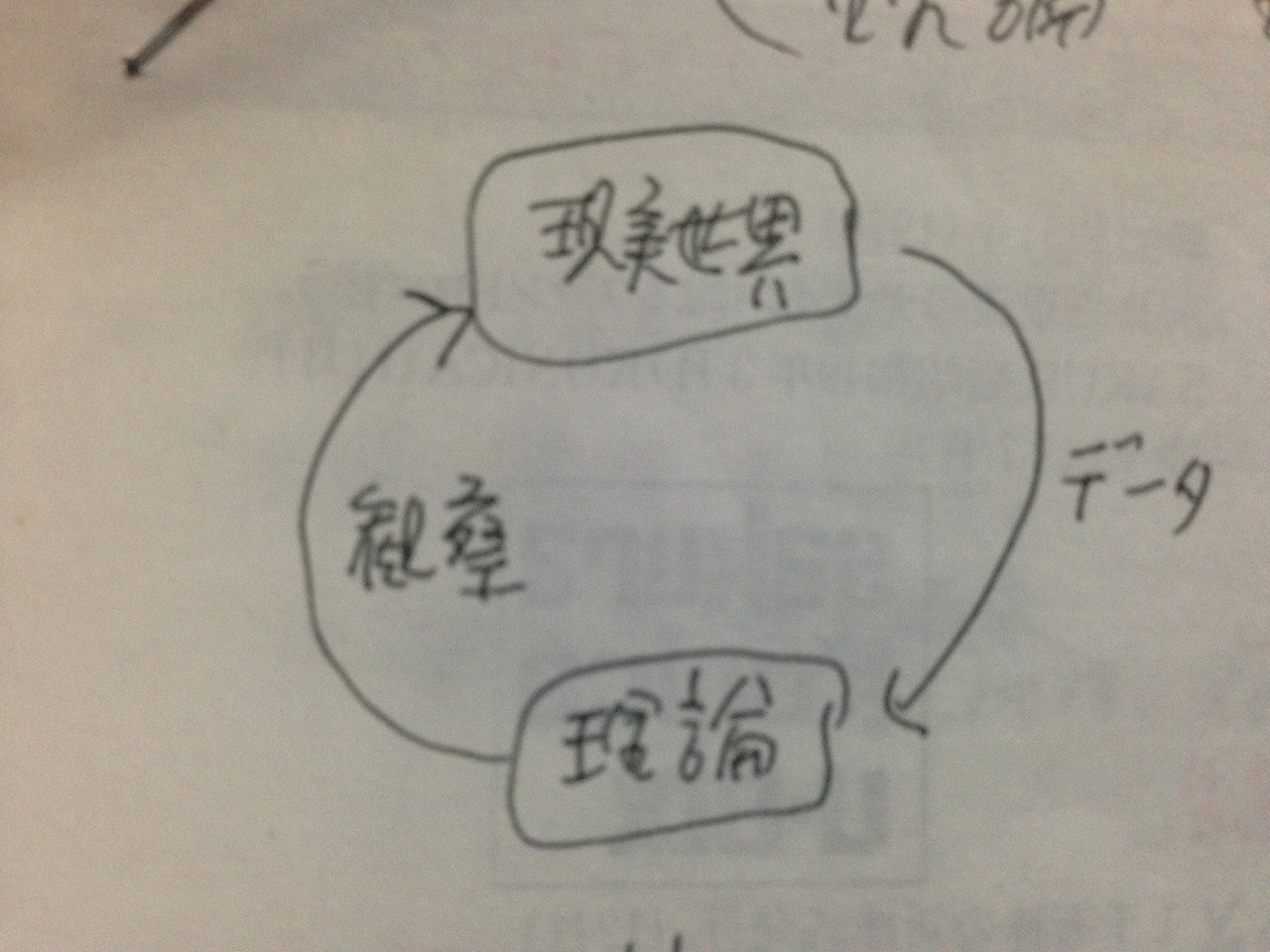

● 3. 理論と現実の循環構造

観察データによる、理論の検証/反証の不可能性。

「理論」が{データ(現実経験)」を産出し、そのデータが理論の客観性を証明し、理論への依存・確信を強める。

その理論を持って世界を眺めれば、至るところに、その証拠を見つけることができる。

つまり、理論の外はない。

理論は、世界のうちに姿を表さない(身を隠す)かたちで、その人の見る世界を構成し、成立させる。→「理論の透明化作用論」

【第二階層】

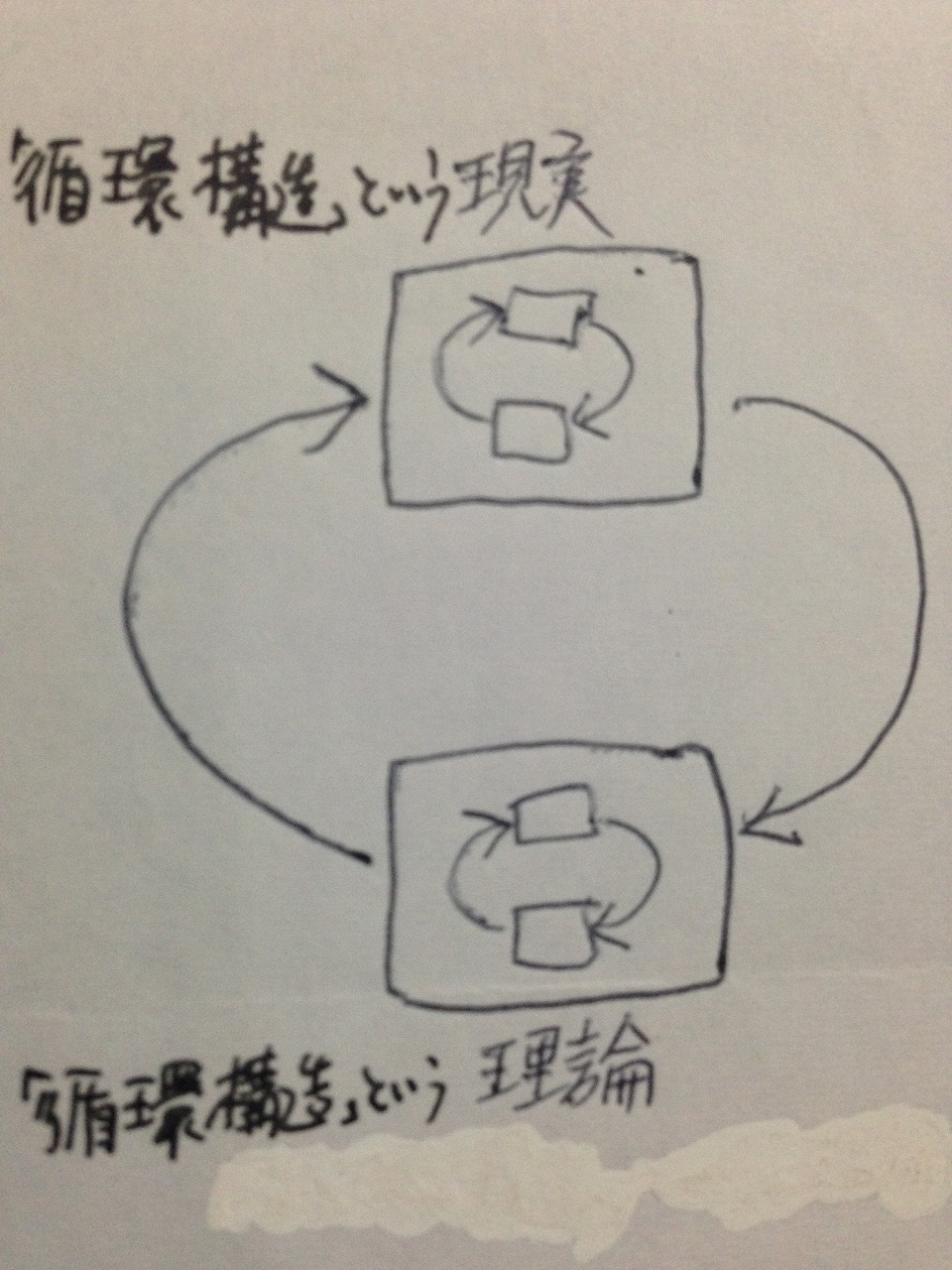

しかし、こうして私に把握・認識された「理論/現実の循環構造」と云う世界の構造・有り様、それこそが、まさに、この理論(理論/現実の循環構造)による観察なしには有り得ない「理論的産出物」に過ぎないのではないか?

ある理論が分かるとは、その理論による現実の編み直し、組み換えであり、その理論を眼(視覚機構)として世界を眺めてみることなのではないか。

もし、ある「理論」によって編み上げ/編み直された「現実」を、当の理論によって分析するのであれば、その分析は、必然的に正しい。

ある理論を眼(視覚機構)として、その視覚世界のなかに、「他-理論」を位置づけ、一面的、かつ恣意的な解釈をすることによって得られる(自-理論にとって都合の良い)断片を取り出し、それを収集する。

その断片を積み上げて、より堅固なる防御壁を作り上げる(より緻密な織物を編み上げていく)。

全ての経験する出来事が、この「理論=防御壁」によって、鮮やかに/速やかに解釈され、説明され、位置づけられていく。

自-理論にとって不整合・不調和な(動揺を起こし、脅威となりうる)情報(データ)は、瞬間的に回避され、意識に上らない、あるいは、無害なものへと変形・解釈された上で経験される。→「取るに足りない意見だ、あるいは表面的である」などと。

自己の理論と整合的な理論のみが「深い」と呼ばれ、そして、こう言う。

「世界中の深い思想家は、みな、(自分と同じように)そう言っていますよ」と。

この循環を見よ!

それは、ちょうど全面鏡張りの部屋に閉じ込められて居ながら、それを全く自覚していない人に似ている。

彼は、至るところに自分の顔を見る。

しかし、彼にとって、それが世界=他者なのだ。

そのとき、生きる(経験する)こととは、過去の反復、理論の追試に過ぎない。

彼は、世界が、よりクリアーに見えてきた、より認識が深まってきたと感じる。

「まるで、眼からウロコが落ちたようだ!」と。

しかし、眼からウロコが落ちたのと、眼にウロコが飛び込んだのと、どう見分けられるのか?

ある「理論」を持って「観察」するならば、、その理論の予想した(と整合的な)現実経験が得られる。

つまり、「観察データによる理論の検証/反証は不可能である」

理論がデータを産出する。

しかし、それならば、この「理論と現実の循環構造」と云うアイデア=理論を持って世界内の様々な教義、思想、理論を観察した場合、それらがことごとく、この循環に(無自覚に)ハマッテしまっているものとして見えてくるのは当たり前であって、それは自己再帰的な観察を行っていることにしかならない。

この行き詰まりの解決は何処に見出せるのか。

この循環に出口はない。

これは、この構造を内破する以外、道のない問いであり、それを突破したとき、理論の外部、他者が独特のかたちで姿を現すであろう唯一の公案(impossible question)である。 → 公案 – Wikipedia

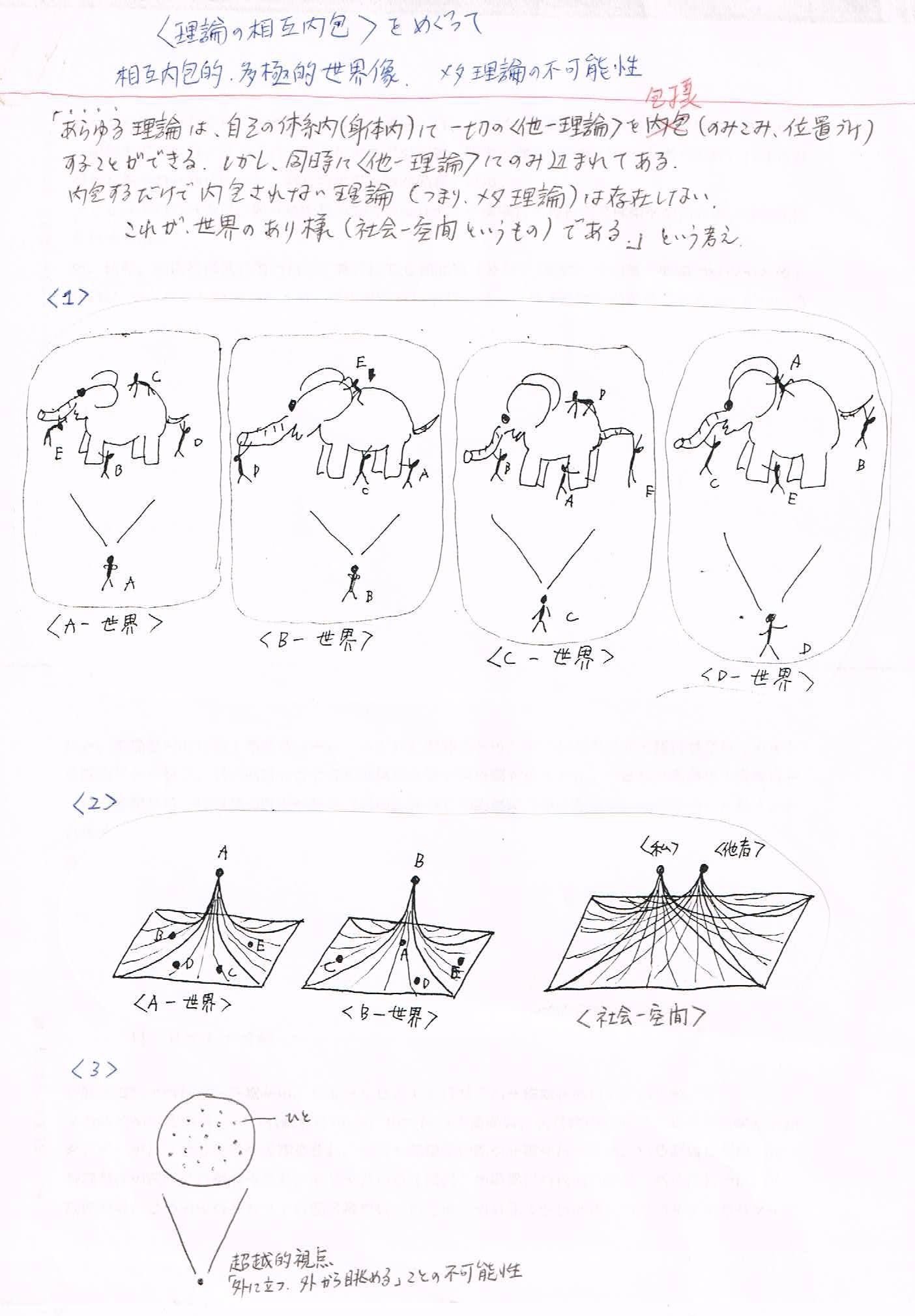

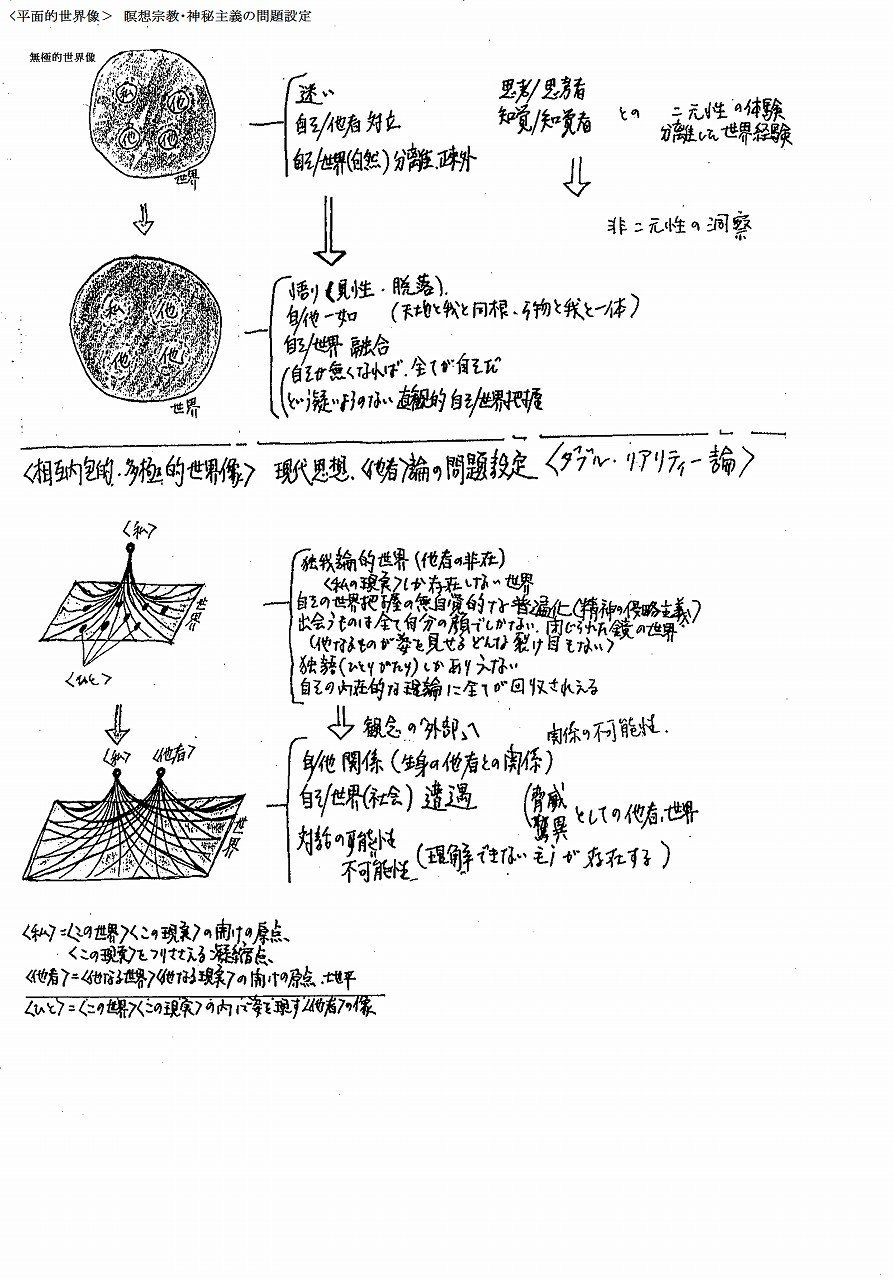

理論の相互包摂 (多極的-重層的世界モデル)

「盲人の象」と云う喩えがあります。→ 群盲象を評す – Wikipedia

この喩えを使うとき、使っている本人は、それを離れたところから見ている超越者(神の視点)として自分を位置づけ(語り)ます。(そうでないなら、この喩えは使えません)

しかし、実際には、全ての人(全ての世界理論)が、自分はその超越的観察者だと思いつつ、相手の世界から見たら、その中に登場している一人物でしかないという形で飲み込みあっています。

その「どうしようとも超越的な立場には立てない、超越的な立場と云うものが無い」と云うのが「相対主義」の原初的感覚であり、私の場合、そもそもからして、その問題感覚を強く抱いての出発でした。

その上で、「瞑想宗教の超越主義(独我論)を、どう捉えるか」「相対主義(他者論)の問題意識に、どう答え得るか」です。

それは、単に部分が全体に含まれるような、それぞれのパーツが平面状のパズルの絵柄に統一されるような、あるいはホロン的な構造でもなく、「互いが互いを飲み込みつつ飲み込まれている」独特の(他者論的)構造を持っています。

ホロン(Holon)とは、物の構造を表す概念。部分であるが、全体としての性質も持ち、上下のヒエラルキーと調和し、機能する単位。全体を構成する要素がそれ自体、全体としての構造をもつ場合の、要素(部分)としてのひとつの全体。全体子とも言う。例えば、人体という全体を構成する要素(部分)である細胞も、各々全体としての構造、機能をもっており、ホロンであると言える。【ホロン (哲学) – Wikipedia】より

あらゆる世界理論は、自己の身体内に一切の他-理論を包摂(のみこみ、位置づけ)することができる。

しかし同時に、他-理論に飲み込まれてある。

包摂するだけで包摂されない理論(つまり、メタ理論)は存在しない=メタ理論の不可能性

これが、世界の有り様(社会-空間というもの)である。

「見えること」と「見えないもの」

― 理論の透明化作用論

見ることは、見えないものによって成り立つ。

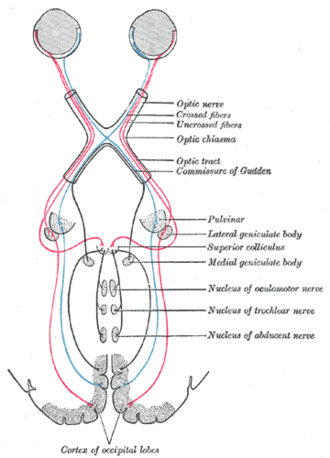

人が眼前に広がる世界を眺めるとき、その視覚的現成のうちには、自らの視覚的機構も、見ている主体=私も、私の脳も、姿を現しません。

それらは端的に、「透明である」「非在である」ことによって機能しています。

(その機構自体を、外に立って、外から眺めることはできません。

それは、検証すべき対象を使って、検証する道具(眼)としていると云う循環を免れないからです)

このことは、望遠鏡を使って遠くを眺めるときにも同じで、それらは見えないものであることによって、見ることを可能としているからです。

人が世界を、ある意味を持った存在として認識するとき、理論もまたそのような形で働いている、との考えが、「理論の透明化作用論」です。

ある理論・教えを完全にマスターし主体化したとき、その人は、自分が、ある理論(と云う眼鏡)を通して、世界を分節していると云う自覚・認識を持つことができなくなります。

世界を、何の理論・理屈を交えずに、直接に、あるがままに認識しているとの感覚に至ります。

そのことを、以下、順を追って説明します。

● 視覚

私たちの眼(視覚機構)を考えてみます。

それは、「正常に働いているとき、それ自体は見えない」と云う特徴を持っています。

つまり、

視覚機構が正常に働いているとき、(眼球の仕組みなど)見るための機構自体は見ることができず、視覚対象のみが現成する。

故に、(自分の)視覚機構自体を「見る(視覚の対象とする)ことはできない。

「見ること」を実現している「見る機構自体」は見えない。

それは、「透明化」されて存在することによって「見ること」を成り立たせている、と言えます。

しかし、それをもって、「自分は目を使わないでものを見ている。視覚機構を使わないで視覚認識を行っている」とは言えません。

● 脳

次に、脳のハタラキを考えます。

私たちの脳が正常に機能しているとき、脳は、それ自身の存在を認識(意識)しません。

ただ、明晰に、(自己身体を含めた)環境世界を認識するのみです。

「自分が脳を持っている、脳を使って認識している」という感覚は、脳に問題が発生したときのみ感じられます。

これは、たとえば、眼のなかに砂が入ったり、イボができたときのみ、眼を違和感を持って感じる(認識する)のと同じことです。

「脳が最高度に機能している状態」として、私は、瞑想中の意識状態(気づき-洞察モードではたらいている脳)を考えます。

このとき、脳は、自身の存在を普段以上に認識しません。

そして、認識できないが故に、その(瞑想中の)意識状態が「物質としての脳」無しに成立しているという感覚を強く抱きます。

ここから、「物理的な肉体死の後も(つまり、物質としての脳が無くなった後も)、この意識状態(原初的な純粋意識-気づき)は無くならない(失われない)」との考えに至る可能性があるでしょう。

これは、いわゆる臨死体験(体脱体験)中やサイコアクティブドラッグの使用時などにも共通して感じられる直感であるようですが、これらの変性意識体験においても、人の脳の大部分は通常通り働いており(普段と違う働き方をしているのは、脳全体の、ほんの少しの部分でしかないでしょう)、もし、その「脳に依存しないと感じられる意識体験中」、脳の動きを(外部から、誰かが)止めてしまったならば、その意識体験自体も停止・消失してしまうでしょう。

以上から、次のように考えます。

生きている人間が経験する、どのような意識体験(瞑想、臨死、ドラッグ、突発的な変性意識)も、すべて物理的な脳が働いている状態で起こっているのであり、それらの体験によって、脳の外(脳を超えた世界)を語ることはできない、と云うことです。

このことは、死後(肉体、物理的な脳の無くなったあと)の意識世界(状態)のことは、生きて脳みそを使っている私たちには知ることができない、との考えにも結びつきます。

物理的な脳を働かして世界を認識している私たちには、脳がなくなった後のことは知ることができない― なぜなら、その知覚・思考・推測・理解・洞察のすべてが、物理的な脳の存在によって(それが正常に働いている条件のなかで)成り立っているからです。

また、このようにも考えられます。

私たちの通常の認識-「世界があり、そのなかに(顔を持ち、脳を持った)私が居る」と云う認識様式- は、「(世界と云う)知覚対象(情報)の中に自分の影が映りこんでいる」と云う意味では、「視覚情報の中に、眼球機構の一部が見えてしまっている」と云うのと同じく、不具合のある認識なのではないか、と。

ビデオ録画中に、撮影しているビデオカメラ自体(あるいは、撮影者自身)が常に、チラチラと写り込んでしまっている状態-それが私たちの日常意識です。

本来、「対象世界のなかには、自身は一切姿を現さず、(「見ている私」なしに)ただ、世界だけが存在(独存)している」のが自然な認識であるはずであり、その意味においては、瞑想宗教の云う覚醒意識の方が、機能的に正常な状態であり、私たちの日常意識の方に機能的な問題があるとも考えられます。

E、マッハの「現象学的自画像」、これこそが「正常な」見え方なのかも知れません。「本来の面目の肖像画」と言っても良いでしょう。

D・E・ハーディング Headless Way「頭がない方法」

● ゲームとルール

これを、スポーツのルールに当てはめてみます。

一流のアスリートは、その(現在遂行中の)競技のルールを意識しない(考える必要がない)ほどに、ルールを内面化していることによって一流たり得る。

ルール(ゲームの条件)が透明になっていることによって、よくプレイできる(良きプレイヤーたり得る)。

● 現実と理論

次に「現実」と「理論」と云う場面に進みます。

ここまでの、眼、脳、スポーツのルールと同じ構造を考えます。

完全に、その理論(教え)をマスターした人にとって、その理論(教義)は存在しない(見えない)。

ただ、(その理論が言うとおりの)剥き出しのリアリティが存在するだけ。

完全に、その理論(教義)を(見る機関そのものとなるまで)内面化(内在化)した人は、自分が、その理論(教義)を通して世界を認識していることは自覚・認識できない。

たとえば、ある宗教(の心識論)なり、思想なり、瞑想技法なりを、完全に内面化(内在化)したとき、その当人には、自分が、その理論を通して世界を認識しているとの自覚はなくなります。

なので、その当人には、その内面化(内在化)達成の瞬間、「すべての理論・知識・教義が滑り落ちて、自分の前には、あるがままの真如、理論・概念・言葉以前のむき出しの事実そのものが現成した」と感じられます。

しかし、それは、理論を超えたのではなく、理論を完全にマスターし、その理論が「見られる対象」ではなく、「見る器官そのもの」にまで内在化されてしまった結果であると言えます。

そのとき、その理論は、自分にとって透明なものとなり、姿を消します。

私は、これが、多くの宗教(体験)・思想・瞑想経験などで実際に起こっていることだと考えています。

なぜ、「理論を超えたあるがまま(真如)」を語っている理論・技法同士に、ここまで深刻な相互不理解が存在するのかを問うなら、このような「見ることを成り立たせている見えないもの」の介在・存在を考える他ありません。

宗教的な回心体験(開眼体験)を云うのに、「眼からウロコが落ちたような」と云う言い回しがあります。

ここには、「ウロコ(理論・先入観)が落ちる(無くなる)ことによって、ものごとは(世界は)よりハッキリと見える」「理論は、視力を鈍らせる」「人は本来、世界を明晰に見るだけの視力を持っている」との前提が存在します。

しかし現実には、ウロコが眼から落ちたのと、眼にウロコが飛び込んだのと、その当人に、どうやって見分けられるでしょうか。

先ほど言った「理論(教義)の完全な内在化」とは、それが、一生、手入れ・交換不要のコンタクトレンズのようなものとして自分の視覚器官に組み込まれることを意味します。

もし、生まれつき視力があまり良くない人間が、コンタクトレンズを入れて世界を見たとき、異様にクッキリと見えるに違いありません。

しかし、現実の生の世界は情報量が多く、単純な、分かりやすい意味を持ったものとしては認識できません。認識を超えた雑多な、曖昧なものです。

理論こそが、その膨大な情報量を縮減し、意味を抽出することによって、世界の明確な輪郭を浮き上がらせ、見るべきものを指定します。

それによって、明らかな、クッキリした構造・意味が見え、「わかった」と云う感じがしてきます。

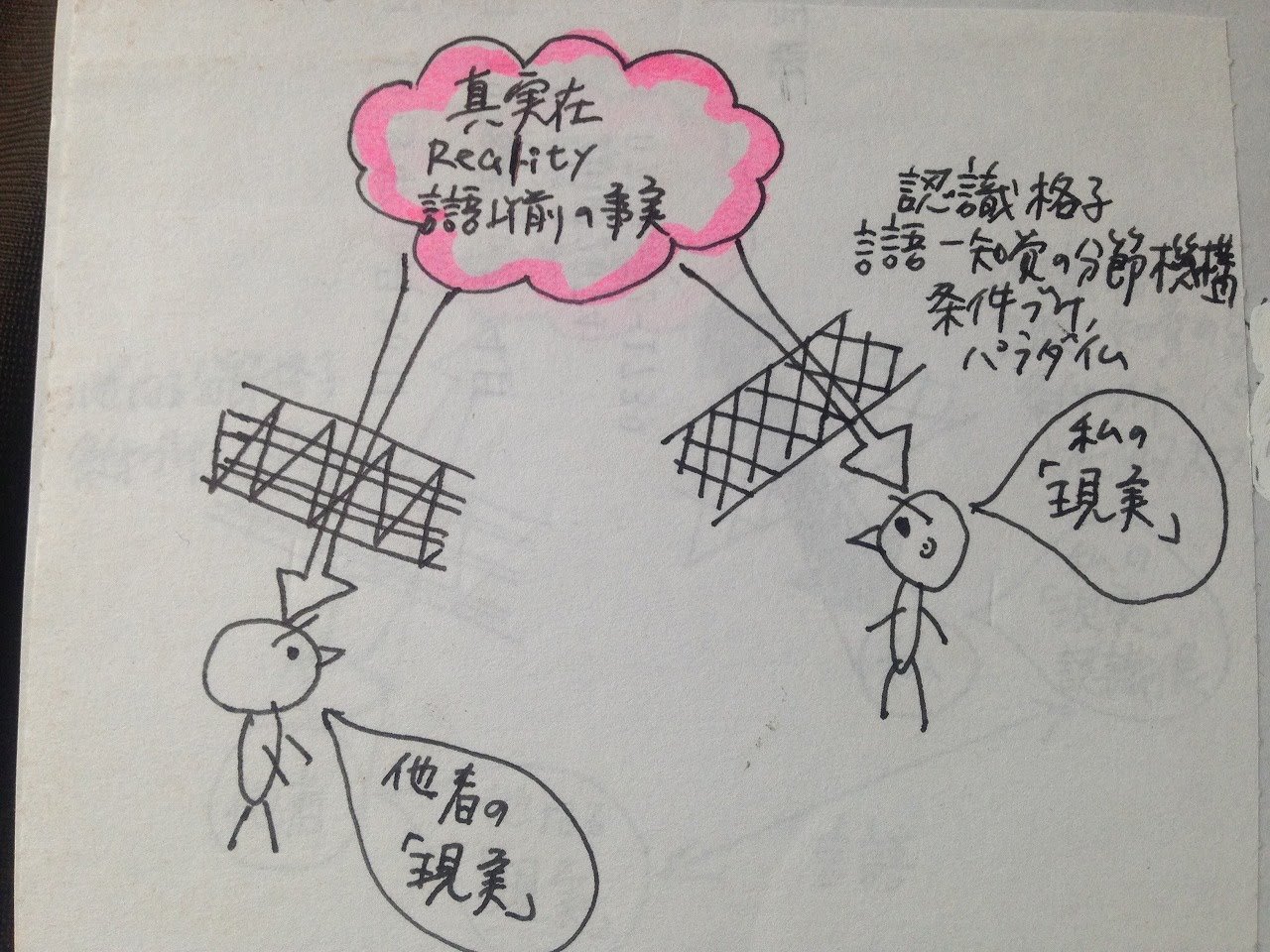

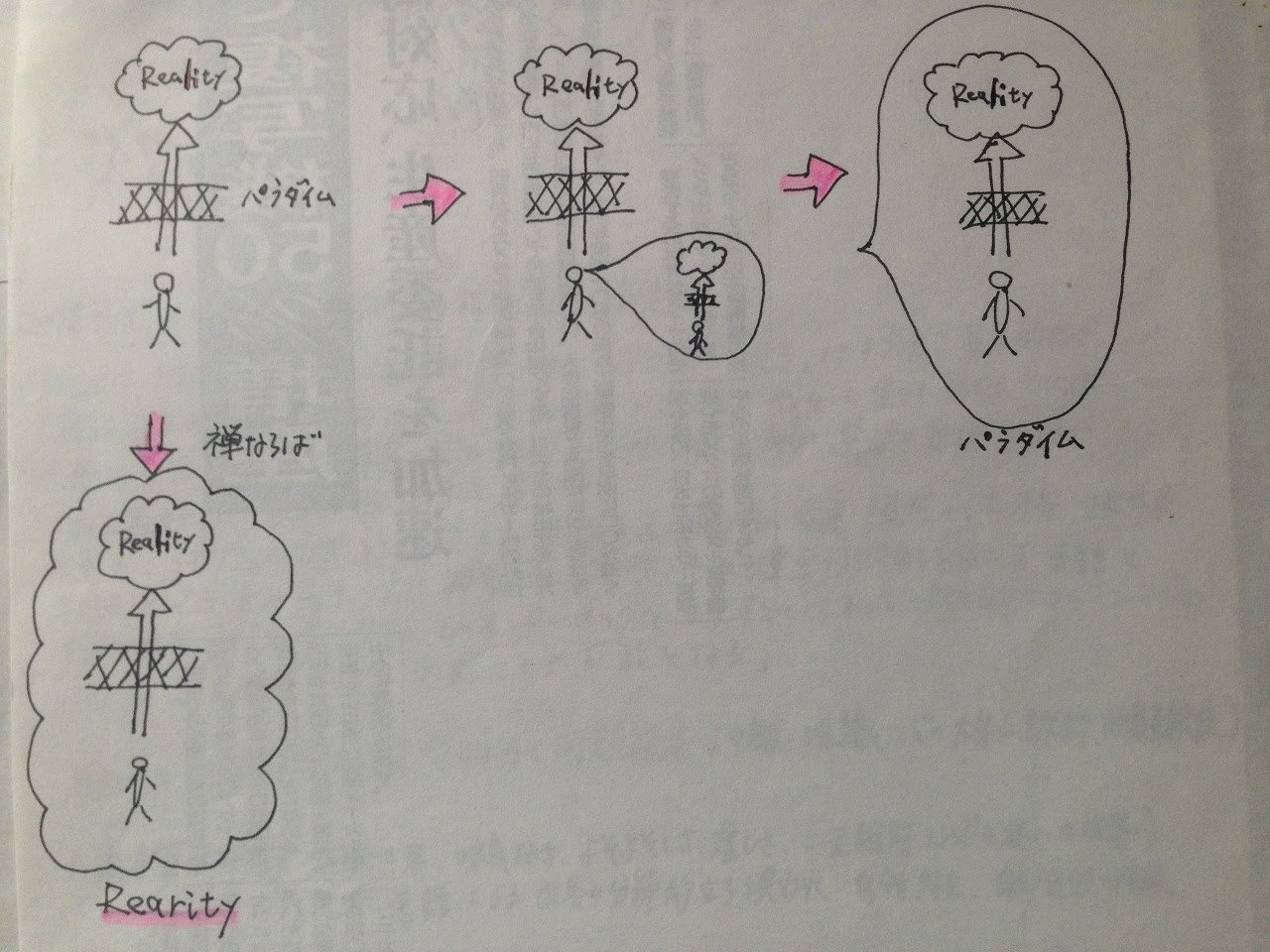

「実在-解釈」図式をめぐって

1、生の現実、Reality

2、認識格子、認識の枠組み(いわゆるパラダイム)

3、認識する主体としての「私」「他者」

4、(私に)認識された「現実」

このような世界認識の構成要素を前提とした上で、以下のような問題提示を行う。

「文化」とは、言語、習慣、法律、倫理など、つまり「リアリティの見方」にまつわる基本的信念を共有する社会的集団に他ならない。

成長していく過程で我々は、生まれ落ちた文化が共有する言語や基本的信念などをプログラムされていく、それに選択の余地はない。これは基本的に催眠による暗示に違わない。

それはリアリティとの生き生きとした接触を不可能にし、空虚、漠然とした不安、疎外感、孤独などを生み出す。文化的催眠において、最も重要な役割を果たす「言語」と、言語を基盤とした知覚システムとのインターロックを外すことによって、文化的スクリーニングのプログラムそのものを変更することが可能となる。

あるいは、井筒俊彦、古東哲明らに代表されるタイプの「言語論的」な問題設定(あるいは、中観・唯識などの大乗仏教的な問題設定)

1、有本質的文節(味気なさ、よそよそしさ、空しさ、二元相対などの、迷いの日常世界。言語による世界の文節的立ち現われ、自/他対立、自己/自然(環境)分離の世界)

↓

2、絶対無文節(言忘、沈黙、絶対無、大死、絶対平等、帰入一元、究極のRealityの世界)

↓

3、無本質的文節(沈黙・無の作用-はたらき-としての現象世界。平等即差別としての現象的立ち現れ、事々無碍なる文節、復活、さとりの世界)

現代のほとんどの瞑想宗教に関する言説・理解は、以上のような図式のなかで行われていると感じます。

しかし、この図式こそが、怪しいのではないか?

この「パラダイム図式」こそが、「パラダイム(時代的条件づけ・認識の枠組み)」なのではないか?

そのことを考えるとき、先ほどの図式は、以下のように書き換えられる。

一つの方向は、パラダイム論の完成である。(図では横向きの流れ)、

四つの項目全てが、パラダイムの中に飲み込まれる。

もう一つの方向は、(ここでは仮に「禅的な解決(方向性)」と呼んでおきます)、

その全てがリアリティ(真実在)になる(である)。

そこには、捨てるべき概念格子も、脳内現実もなく、ただ実在だけがある。

他者の発見

普通、平均的環境で育った子供は、「自分は、世界と云う一つの広場のような場所に、自分含め、多くの人たちが住んで暮らしている」と云う、世界像を漠然と持つ。

改めて、「世界の客観的認識の可能性」とかを考えたりはしない。=知覚的認識の同型性

「他者=他なる世界の開けの原点」などと云う問題を考えるのは、幾ら話し合っても理解できない異教義(異理論)の持ち主の存在を知り、この世界を自分と全く異なった仕方で捉えている個人(あるいは集団)が存在することを知ったときから始まる。=理論的・意味的認識の異質性

それは知覚のレベルで始まるのではなく、世界の意味(意味づけ)のレベルでの違いを知ることから起こる。

その意味で「他者」とは、

・世界を「他」のように捉えている者

・世界に「他」なる意味を見出す者

・「他」なる意味のうちに生きている者

・「他」なる理論を持って世界を定位する者

・世界を「他」なる意味の体系として眺める者=「他」理論の信奉者

のことであろう。

理論・教義の選択

Q: なぜ、同じ世界に住みながら、異なる世界像を築いてしまうのか。異なる現実を見てしまうのか。

ある人が、ある理論・思想にコミットし、あるものにはしない。その選択は何によって為されるのか。

A: 個々人の持つ過去の条件づけ、カルマが世界の認識・理解・観察に影響してしまうから(を支配してしまうから)。

カルマ・条件づけの自動展開としての思考=認識

● 遺伝

・生物種のレベルでの条件づけ(人間・ヒトと云う限定)

・個体レベルでの条件づけ(限定)

・遺伝レベルでの条件づけ(限定)

● 環境

・歴史的=時代的環境(条件づけ・制限)

・社会=文化的環境(条件づけ・制限)、家族環境など

・情報=知識的環境(条件づけ・制限)

・偶然的遭遇(因果の網の目、奇遇なる出会い)

遺伝+環境が全てを決める。

条件づけ(カルマ)と、見えている現実・世界の相互依存(相互産出)、循環構造。

間-主観的に真

世界の在り方に関する「真理」「事実」と云う言葉は、基本的に「間-主体」「間-現実」において真、誰にとってもの真と云う意味を含む。

私の世界理論は、他者と、その現実をも含んで適用されるのでなければ、真とは言えない。

そして、この「世界の真の姿を捉えたい、定位したい」と云う心理的欲求・運動は、「わからない、定位できない」ことに対する、不安・動揺・恐れを原動力としている。

故に必ず、自己の掴んだ、真理、真の世界理論の、他者に対する暴力的適用、普遍化、「精神の侵略主義」になだれ込んでしまう。

自己の掴んだ「メタ理論」を世界全体に適用し、その理論の持つ原-文節によって、他者(他-理論)を位置づけ、裁く。

私のこの世界理論が、「私の現実」のなかでのみ真であるなどとは、考えられない。(本心では、そう思えてはいない)

もし仮に、「私の世界理論は『私の認識している現実』のなかでのみ真である」と考えている人がいるとしたら、その人は、「本当は他人の世界においても、そうであることは真実なのに、多くの人は、そう考えていない、それに気づいていない」と考えるだろう。それは、つまり「私の理論は、間-主観的に真だ」と考えていることである。

故に、私の世界理論に外(外部)はない(存在しない)。

自教義内への他教義の飲み込み・位置づけ

他「教義」に出合った際の典型的な態度。

自らの教義(言語ゲーム)内に、他「教義」を飲み込み、位置づけ、批判・批評する。

幾つかのパターンがある。

● 万教帰一的飲み込み型(J・ヒックなど)

同じ山を違う道から上っているだけ。登る道は違えども、頂上は一つ。

真理は一つ、賢者はそれらを様々に呼びなす。

(真実は一つである.賢者は多くの名でそれを語る) リグ・ヴェーダ

我々と彼らは、実は違う言葉(概念枠組み)で同一なる実在・真理を語っているだけ。

「群盲、象をなでる」

● 階層型(K・ウィルバーなど)

仏教では、教相判釈と云うかたちで行われた。

● 同質の深層構造型(井筒俊彦など)

いかなる理論的枠組みをも抜け出た、一切の文化的・時代的・個人的な先入見・条件づけにも汚染されない「絶対的なるリアリティ、事実の体験」の認識によって、一切の理論の検証・基礎付けを行えるチン点を確立しようとする→ 禅などの実践家

共時的理解-通時的理解

全ての他-理論を包摂できるメタ理論を作る試みこそが、宗教、思想、哲学の歴史である。

全ての他-理論を飲み込み、説明でき、位置づけることができ、

かつ、自身は、如何なる他-理論によっても説明されない(飲みみ込まれない)絶対的・超越的理論を作る試み…

しかし、その世界理論は、あっけなく暴力装置に転化する。

相対主義

1、「キリスト教と仏教、プラトン哲学と老荘思想、そのいずれが正しいのだろうか。その判断基準は何であろうか」

こうした問いに対しては、そのような問い自体が無意味であると言える。

それぞれのジャンルには、唯一の普遍的な真理、ないし真理基準が存在する、と云う見解=パラダイム論的な次元(教義、理論間での普遍的真理基準の不在、比較の不可能性)

2、多種多様な言語ゲーム(たとえば、宗教と科学)を、ある特権的な言語ゲーム(統一理論)に還元しようとする、他ジャンル間での問題=言語ゲーム論的な次元

3、知覚レベルでのアスペクト知覚=生活世界論的な次元

4、ヒトはヒト、私は私。個性。個人主義的相対主義=モナド論的な次元

我々自身の信念体系(教義、思想、理論)を使うことなく、他の信念体系を理解・評価することは不可能である。

他のものとは異質な〈言語ゲーム=教義〉は、それぞれが、その理論宇宙において秩序だっており、それぞれが、真/偽、合理/非合理、有意味/無意味、証拠や反証の条件・手順などについて、独自の基準や規範を内蔵しており、外部(他‐教義)からの批判を跳ね返す、閉じた体系をなしている。

教義(理論)と実践の体系で構築された、閉じられた小宇宙=瞑想宗教

相対主義・関連資料

私が「相対主義」という言葉を、どのような意味で使っているのか明確にするため、私にとって相対主義的な問題を扱っていると感じた著作や論文を挙げてみます。

野家啓一 『科学の解釈学』 『無根拠からの出発』 後半部

橋爪大三郎 「ダブル・リアリティ」論文 『身体論 (橋爪大三郎コレクション)』 所収

入不二基義 「相対主義の追跡」論文 『相対主義の極北』所収

伊藤春樹 「自己理解―相対主義、そしてそれを超えて」論文

永井均 「他者」論文、 『〈子供〉のための哲学』 前半部

柄谷行人 「日本的『自然』について」論文

深澤英隆 「『体験』と『伝統』」論文 『宗教体験への接近 (現代宗教学)』 所収

星川啓慈 『言語ゲームとしての宗教』 第五章

ルーマン理論の可能性

『システム理論入門―ニクラス・ルーマン講義録〈1〉 (ニクラス・ルーマン講義録 1)』

社会学的啓蒙における観察者は,「特権的な観察者」ではありえない。

観察とは,ルーマンによれば,<区別して一方の側を指し示す>操作であり,<区別して指し示すこと>を一息で行なう操作である。したがって,観察者は,自分が行なっている観察中に自分の観察が使っている区別を見ることができないし,自分が行なっている観察を見ることもできない。

この意味で,観察は盲目的な操作である。

観察の区別を見るためには,自分自身によってであれ,他者によってであれ,その観察の観察,すなわち第二階の観察が必要である。ところで,ルーマンの社会の研究は,観察の観察,第二階の観察の水準で進められる。

第二階の観察によって,第一階の観察者はいかなる区別を使って観察しており,何が見えて何は見えないのかということを,観察することができる。それのみならず,第二階の観察者は,「第一階の観察者は,彼が見ないということを見ることができない」ということを見ることができる。

この第二階の観察者はまた,もしもオートロジカルな推論を自分自身に適用するならば,自分のどの観察も(つまり自分の第一階の観察も第二階の観察も)「自分は,自分が見ないということを見ることができない」ということを見ることはできなくても,知ることができる。ルーマンの社会の研究は,以上のことを踏まえた上で進められるし,以上のことを読者に明示しつつ進められる。

したがってルーマンは「特権的な観察者」であることを要求しないだけではない。彼の観察の理論自体が,それを禁じているのである。

例えば,地動説を主張する物理学者は,「特権的な観察者」だから地動説を主張するのではない。彼にも太陽が地球の周りを回っているようにしか見えない。

ルーマンの社会学的啓蒙の場合も,これと同様である。事実,ルーマン自身も次のように言っている。「ひとは,太陽が昇っていくというのを見るのであり,たとえそれが間違いだと知っていても,他のようには見えない。別の言い方をすると,第一階の観察を全部やめてしまうことはできないのだが,この観察の水準では,実在と実在幻想とを区別することができない。」(Luhmann 1997, S.93)

では,地動説を主張する物理学者は,何をめざすのか。

地球が太陽の回りを回っているにもかかわらず,なぜその逆に見えるのかを説明することによって,われわれを啓蒙する。ルーマンの社会学的啓蒙もまた,これと同様である。例えば日常生活では気づくことのできない「実在幻想」の由来を,「再構成的に説明」しようとするのである。また,いまだ「社会的に発見」されていない事態の発見,「日常語」には存在しない事態の指し示しを目指すのである。

根源的懐疑の不可能性から絶対的公案へ

「 クリシュナムルティの教え自体をも疑え!」という、一見もっともそうな、しかし色々な問題を含んでいそうな言説がある。

確か、どこかで、クリシュナムルティ自身が「ブッダを、キリストを、全面的に、本気で、疑いなさい― あなたは本当に疑えますか」と言った意味の発言をしているのを目にしたことがあります。

疑う「ポーズ」を取ることはできる。

が、しかし、本当に、腹の底から疑うというのは、そんな容易なことではないでしょう。

私たちがせいぜいやっているのは、疑う振りはしていても、心のどこかで、疑い尽くした最後には、「やっぱりブッダは(Kは、キリストは)本物だった!」という結論、無事円成に至ることがわかっているような「確認実験」の如きもの、柵のなかでの懐疑、鎖に繋がれた懐疑なのではないでしょうか。

問題は、「クリシュナムルティの教えと云えども、『彼は間違っているかもしれない』と疑う」ということ自体が、クリシュナムルティの教えの要請するものだ、ということです。

Kの教えすらも「全面的に」疑おうとすること自体が、Kの教えをもっとも忠実に実践することであったりする訳ですから、「Kの教え自体を疑う」というのは、特殊な困難さを抱えたものになります。

その「困難さ」を自覚しない所に、現在のKをめぐる対話の多くが、ちゃちなものに終わってしまう要因があるように思われます。

「Kの教えのエッセンスは全面的懐疑にあります。皆さん、共に全面的に懐疑してみませんか。何ものも前提せず、共に考えて見ませんか」と私が言ったとしたら、どうだろうか。

それが、「根源的な懐疑」であるのなら、まず「根源的に懐疑せよ」という教え自体を疑わなければならないはず。

ところが、「すべてを疑え」という教説自体を疑うなら、そもそも、「懐疑ゲーム」自体が始まらない。

さらに、仮に、この「メタ-懐疑」を実践したとしても、それが今度は、メタ「メタ-懐疑」を招いてしまうのは必然的で、そのメタ「メタ-懐疑」自体も、それを実践するための足場を必要とする以上、その足場自体を疑わなければならず…と、結局、懐疑は「背後を取れない」ところまで遡源(遡行)することはできない、「全面的な」ものにはなり得ないのではないでしょうか。

問題はもっと深刻なはずです。

ウィトゲンシュタインの、「我々が問いを立て疑いを発するには、ある種の命題が疑いを免れ、いわば問いや疑いを動かす蝶番の役割をしていなければならない。すなわち確実なものとは、探求のなかにおいて、事実上疑いの対象とされないもののことに他ならない」、「すべてを疑おうとすると、疑う所までたどり着くことすらできない」と云うのと同じで。

疑うことを可能ならしめてる疑えないもの(源-信憑)、観察を可能ならしめている観察できないもの― この、懐疑を支えている「透明な信念」自体を(それは、他ならぬKの教え自体であるのかもしれない)摘出し、問題化することができないかぎり、Kの教えも、その実践も、「何千年も繰り返されてきたことの、また繰り返し」にしかならないでしょう。

誰もが観察者であり、誰もが最大限の鋭さを持って、しかも、他の誰よりもよく見るのだが、しかし、ひとつの(理論的)盲点を必要としている。

W・ジェイムス 『人間の盲目性について』この、完璧な理論的循環性― つまり、誰もが、特定のものが良く見え、見えないものを見ることができず、そして、見えないものを見ることができていない、ということを見ることができない。(つまり、盲点など存在していない)

こうした事態そのものを、理論に組み込むということ。

そこに、私の理論的関心は向けられているのです。

N・ルーマン(共に、正確な引用ではありません)

「自分で考えなさい、ひとの言葉をもてあそんでいるのではなく」とは、よく聞く言葉ですが、本当に、実際に、それをトコトンやってみようとしたことのあるひとは、間違いなく、「自分自身で考える」ことの不可能性に行き当たるのではないでしょうか。

考えること、思考することそのものが、ひと(社会・文化・伝統)の影響によって成立したもの(影響の産物)であるのだとしたら。

今、こう言っている私の思考・観念自体が、(自分の考えのつもりでいても)結局、Kの影響なしには生じなかったであろうが如く。

周囲のひとに向かって、「だれの信者になることもなく、何を盲信することもなく、自分自身で考えよ!」などと呼びかけているひとの多くが、傍から見たら、独特の教義にハマリ込んでいるだけ、というのはよく見かける光景です。

自分自身で考えることを本気で試み、呻吟してみたことのあるひとは、必ずや「自分自身で考える」ことの不可能性に突き当たるに違いない。

そして、この、「自分で考えることの不可能性」の自覚を待って、はじめて、Kの提起した「公案(Imposible question)」が、公案として機能し始めるのではないでしょうか。 公案 – Wikipedia

自身が全面的に条件づけらていること、条件づけの外はないということ、その自覚から「絶対的公案」に至る、というのがK自身も辿った道である、と私は理解しています。

では、この「最初で最後の公案」とは何でしょうか。

精神は徹底的に条件づけられており、条件づけられていない部分などない。で、我々の問題はこうである そのような精神が、みずからの手で、みずから自身を自由にすることができるだろうか

私たちは決して不可能な問いをしません!

不可能な問いとはこれです―「心は、それみずから、みずから自身である既知のものすべてを―知識、経験、見解としての「過去」のすべてを― 捨て去ることができるだろうか?」

それは不可能な問いです。

それに、とてつもない真剣さと情熱とで取り組むなら、たぶん、あなたは見いだすでしょう。己れのなす全ての反応― 一切の思考、感情、欲求が条件づけられていることを、自由な思考、自由な意志などありえないことを、精神自身が悟ったとき、何が起こるだろうか。

精神が、それ自身の条件づけの全体を悟ったとき、そのとき、その一切の運動は終わる。それは、いかなる願望も、強制も、動機もなしに、完全に静まり返る。その時にのみ、自由がありえる。

この「条件づけ」の問題

最初で最後の公案

問題と解答

知らないであること

Kにとって、この絶対的ジレンマ―条件づけ(思考、過去の反応)が働いているかぎり、私は決して自由になることはできない、自由な思考などありえない、思考は全面的に条件づけられている― は、眼前に迫った事実、絶対的危機であったように思われます。

しかし、私たちは、それをそのようには感じていません。

故に、公案が公案として機能しない。

心は条件づけから自由になることができるだろうか。

あなたが条件づけの危険を見るとき、あたかも、それを崖っぷちか野獣に直面しているかの様に見るとき、それは、いかなる努力もなしにあなたから抜け落ちます。

だが私たちは、条件づけられていることの危険を見ようとはしないのです。

もしあなたが、その危険を、強烈に、生命に関わる程の強烈さで見たならば、直ちにあなたはそれを投げ捨てるでしょう。

久松真一の「基本的公案」と同じく。

私たちは、どうしようもない。

どうしようもないまま、生きている。

しかし、その全面的などうしようもなさを、そうと感じて行き詰まることすらできない。

そして、その私たちが作る社会も、同質の救いのない問題に苦しんでいる。

どうしてもだめなら、どうするか。

どうすれば良いのか…

哲学本来の方法は、解決不可能な問題を、その解決不可能のままに、明白に理解し、次いで余分のものを混じえず、それらの問題をじっと飽くことなく、何年間も、どんな望みも抱かず、ただ待望しつつ注視しつづけることにある。

超越的なものへの移行が果たされるのは、人間の諸能力― 知性、意志、人間愛などが、ある限界に打ちあたり、その人が境界線上にたたずんで、その向こうへは一歩も進めず、しかもそこから引き返そうともせずに、自分が何を望んでいるのかもわからないで、緊張のうちに、ただ待ち望んでいる時である。

これこそは、極度の屈辱の状態である。

屈辱の状態を受け入れることのできぬ人には、ついに不可能な状態である。シモーヌ・ヴェイユ 【超自然的認識】