なぜ、この章のタイトルを「宗教的」としているのか。

「瞑想的」、あるいは「仏教的」のほうが適してるのではないのか。

たしかに、この章で主題として扱うのは、(自身がこれまで関わり学んできた)禅(日本大乗仏教・禅宗)であり、ヴィパッサナー(上座仏教)であり、内観(日本大乗仏教・浄土宗)であるのですが、私は「禅」を融合モデルの宗教― 道教からアドヴァイタまで、世界に散在する主客の分離-融合を悟りのモデルとする多くの神秘主義的教え― の一つの代表として、精華として扱い、また「内観」を、キリスト教などを含む絶対者(神)による救済を説く― 自力(悟り)に対する他力(救い)― の教えの代表であり、また日本的な到達点として認識し、分析、論考を進める。

ヴィパッサナーは、以上の二者とは違い、異端的な(世界に普遍的に発生するタイプの自然宗教とは異なる)世界認識と実践技法を生み出した特殊な宗教だと認識しています。

ですので、ここで行いたいのは、禅、内観、ヴィパッサナーの三者を通して、世界の宗教を全体的に分析し、捉える試みです。故に、あえて「宗教的アプローチ」とのタイトルを付けました。

【目次】

0 存在論的・認識論的・言語論的

1 法と概念(paññatti)

2 五蘊と六門/縁起

3 念(Sati)と定(Samādhi)

4 捨(upekkhā)と慈悲(Mettā)

5 自力(悟り)と他力(救い)

6 即念系と公案系

ここから、仏教を中心に瞑想宗教の実践理論と技法を通時的に(時間軸に沿って、歴史的に)分析していくにあたり、まず「パラダイム」という概念(解析装置)を導入してみたい。

それは、ある時代のものの見方・考え方を支え、成立させている「認識の枠組み」の如きものー

喩えば、相撲と云う競技の取り組みは土俵の上で行われる。それと同じように、われわれが知的探求を行う際、その実践を無自覚的に(前提として、常に/既に)支えている土台のようなもの、それを、ここでは「パラダイム」と呼ぶ。

詳しくは、『パラダイムとは何か クーンの科学史革命』などをご覧いただきたい。

存在論的・認識論的・言語論的

1 存在論的-問題設定(パラダイム)

宇宙は(そして、私たちは)何でできているのか?

世界に真に存在するもの(原質料)は何か?

何が本当に(実体として)存在するのか?

という問いから始まっている。

その答えとして、古代の宗教哲学が持つ、五大(五つの根本物質)論があり、アートマン/ブラフマン思想があり、道教的な思考があり、その流出~再合一/再融合が宗教的な実践課題として求められた。

五大 – Wikipedia

五大元素 – Wikipedia

自/他(世界)分離→自/他(世界・神)融合へ 分離/融合モデル 全/個の合一

現象世界(他・有・二元)から、無・一者・一元への帰入。

そこから、絶対無のハタラキとしての現象世界(妙有)への流出。

差別→平等→平等即差別 我は神なり!

2 認識論的-問題設定(パラダイム)

私たちは、どのように世界を認識しているのか?

私たちの認識の仕組みの、どこで問題(苦しみ)が生まれるのか?

との問い。

認識の構造と、それが持つエラー(バグ)の解明

「世界そのもの」ではなく、それを認識している自身の側、認識の構造の解明が中心となる、原始仏教に代表される立場。

・世界の始まりを意識(認識)の始まりにおく。

・認識の限界が世界の限界線

・超「観念」論、超「唯識」論

・マッハ哲学(感覚要素一元論)との親和性 → エルンスト・マッハ – Wikipedia

・現代認知科学との親和性(内的・内観認知科学)

みなさん、わたしは「一切」について話そうと思います。よく聞いて下さい。「一切 」とは、みなさん、いったい何でしょうか。

それは、眼と眼に見えるもの、耳と耳に聞こえるもの、鼻と鼻に匂うもの、舌と舌に味わわれるもの、身体と身体に接触されるもの、心と心の作用のことです。

これが「一切」と呼ばれるものです。誰かがこの「一切」を否定し、これとは別の「一切」を説こうと主張するとき、それは結局、言葉だけに終わらざるを得ないでしょう。

さらに彼を問い詰めると、その主張を説明できず、病に倒れてしまうかも知れません。何故でしょうか。何故なら、彼の主張が彼の知識領域を越えているからです。

(Sanyutta-Nikaya 33.1.3 )

3 言語論的-問題設定(パラダイム)

・言葉(言語・概念)はいかにして我々の認識を形作っているか?

・言語的認識を経由しない世界そのものとは?

・言語は如何にして、迷いを生み出すのか?

などの問題設定で理論的/実践的探究が行われる。

代表的には、『中論』(ナーガールジュナ)から始まる立場。

「身(み)分け構造」と「言(こと)分け構造」 丸山圭三郎

丸山さんはこの本で、「身(み)分け構造」と「言(こと)分け構造」という言葉を用いています。「身分け」の方は、たとえば人間以外の動物にも共通する、本能的な世界観です。人間はそれとは違う世界観を持ち込みました。それが言語による「言分け」です。ソシュール的と言いますか、構造主義的と言いますか、今となってはノスタルジーの対象にもなってしまいましたが、「言語という道具をもってこの世を分節する。それによって初めて事物が実体化する」というような発想ですね。

そして、丸山さんは、本能的な「身分け構造」から逸脱した「言分け構造」という「過剰」こそが、人間の「文化」だと語ります。

東洋哲学の共時的構造化

井筒俊彦がいう「コトバ」はある事物を指示する道具ではない。むしろ、「コトバ」が混沌から実在を呼び起こす創造的エネルギーだと彼はいう。

『意識と本質― 精神的東洋を索めて』 井筒 俊彦

『禅仏教― 根源的人間』 上田 閑照

『ハイデガー=存在神秘の哲学』 古東哲明 同『沈黙』(論文)

・大乗仏教の為した「創造的誤読」について

以下、念(Sati)と定(Samādhi)、法と概念(パンニャッティ/施設)、心/心所、五蘊/六門、縁起などの仏教初期で成立した基本概念がパラダイムの変化のなかで、如何に、その内実を変え、変化・変質していったのかを見ていきます。

法と概念(事実とイメージ)

事実とイメージ ダンマとパンニャッティ 単一体と複合体

自性=法(上座仏教的理解)

法は無自性である、法空(大乗仏教的解釈)

自性 – Wikipedia

自性清浄 – Wikipedia

「縁起を見る者は法を見る。法を見る者は縁起を見る」

『マッジマ・ニカーヤ』第28経「象跡喩大経」(『中阿含』「象跡喩経」大正蔵1、四六七a)

「衆因縁生(因縁所生)の法、我即ち是れ無(空)なりと説く。亦た是れ仮名と為す。亦是れ中道の義なり。」

(どんな縁起の法でも、それを我々は空と説く。それは仮に設けられたものであって、それはすなわち中道である。)

『中論』第24章18詩

・二諦説(世俗諦/勝義諦)

私たちが現実で観察する何であれ、それを、その対象を指し示す「言葉・概念・イメージ(心象)」を剥ぎ落とした状態で、その言葉によって指し示されている「当のもの」「実感そのもの」に意識の焦点を当て、それを感じることができるだろうか。

小学校3年生の頃だったと思います。

理科の授業で夜空の星座について習いました。

オリオン座、北斗七星… それが、夜の空の、どこに、どのように見えるのか、図解入りで説明を受けました。

その後、夜空を眺めると、いつでも、すぐにオリオン座を見つけることができるようになりました。

成人してから、科学啓蒙書を読むのが好きになり、宇宙論や天文科学の本に親しむなかで、色々なことを知りました。

1000年とかの時間の単位でみると、星の位置は固定されておらず、流動的に動いていること(つまり、いま、このカタチで、この星座を見ているのは、この時代の我々だけで、未来の人類は違うものを見ること)

星座は、それぞれの民族の持つ文化・神話などに基づく連想でしかないので、ギリシャ・西洋文化以外のところでは、星を全く違う連なりで(異なる生き物などになぞらえて)見ている(認識している)こと

星座を構成している星は、実は、地球以外の方向から見たら、何光年も前後にずれており、横並びに並んではいないこと(つまり、この地球からの視点でのみ、意味ある連なりをしているように見えているに過ぎないこと)

など、多くのことを楽しみつつ学びました。

それらの結論として、「オリオン座とは、現代日本人として教育を受けてきた私と云う個人の頭の中にあるだけの妄想で、外界に存在してはいない」と云うことを理解しました。

しかし、その上で夜空を眺めてみても、私にはオリオン座が見えてしまいます。

いまでも、七つの星が細い線で繋がれ、事実、ひとまとまりの図形のように見えてしまうことに変わりはないのです。

以上の話において、「星のキラメキ=法・事実存在するもの」で、「オリオン座=思考・イメージ・概念」なのですが、かように「概念を外して世界を観る」ことは難しく、これと同じことが、私たちが認識する全て-聴覚・視覚などの外界知覚、思考・感情・欲求などの意識界、身体感覚・身体運動を主としたカラダの世界で瞬間瞬間起こっています。

1 身体運動感覚に対しての身体イメージ 身体と身体像(イメージ)

2 外界知覚に対しての知覚イメージ 知覚と知覚像(イメージ)

3 そして自身に対しての自己イメージ 思考と心象(イメージ)、による認識。

この「概念・イメージを外して自身の内外の事実を見ることができるかどうか」に、ここで云う瞑想の成否はかかっています。

「むなしさ、寂しさ、満たされなさ」という言葉(概念)と価値判断を介在させずに、それら感情・感覚に直接触れ、感じ、味わったとき、それらは実際、どのようなものなのでしょう。

それを行ったときに、普通と違ったかたちでの変化と救いが起こる可能性が出てきます。

クリシュナムルティ「命名なき観察」「イメージなき観察」ファイル参照

● 原子仏教の問題設定(原-文節)

無常=苦(不快)=不自由(無我)=不浄(嫌悪)→厭離、捨→悟り

そこには、Satiの訓練による、時間意識の強烈さ(時間的細分化)がある。(五蘊皆苦)

常=楽(快)=自由(の感覚)=清浄(清らかさ)→法悦 →輪廻的生存(の肯定)

そこには、Samādhiの高まりによる、無時間的感覚と空間的融合がある。(五蘊皆空)

苦なる世界→如実知見→苦/楽の超越(無自性・空の洞察)→現在涅槃(当処即ち蓮華国)=大乗仏教一般の悟り観

五蘊と六門/縁起

原始仏教の心識論

● 六門

入力チャンネル【領域)の種別(分類)

六つの情報入力のチャンネル(感覚器官)【共時的分析】

時系列での認識のプロセス【通時的分析】

● 五蘊(ごうん)

触→受→想→思→行→識

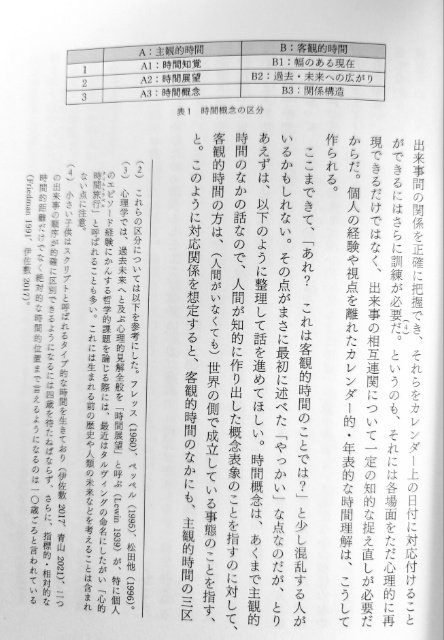

横と縦の分析、認識論的十字架(図で説明)

初期の仏教が持つ、実践的・認識論的な縁起説である。(その骨組み・基本型】

縁起とは、他との関係が縁となって生起するということ。全ての現象は、原因や条件が相互に関係しあって成立しているものであって独立自存のものではなく、条件や原因がなくなれば結果も自ずからなくなるということを指す。 仏教の根本的教理・基本的教説の1つであり、釈迦の悟りの内容を表明するものとされる。

縁起・相依性(そうえしょう)

空 (仏教) – Wikipedia

論理的・相互依存関係(中論)

SatiとSamādhi(時間分解能と空間分解能)

Satiについて

Sati(時間分解能) シャッタースピート 動体視力 高速度撮影

原始仏教的な認識、洞察知

誤解は、時間的に微細な、非常に速い、心の認識レベルで起こっています。

認識を時間的に詳細に分解するサティが必要になる。

問題は、「いま」の最小単位が、どの程度のものか、というところにあります。

・映画のたとえ、内容を見るか、コマを見るか。

・テレビの喩え、映像を見るか、ドットの消滅を見るか)

・存在論的原子と認識論的原子(最小単位)

・生物学的一瞬

『動物は世界をどう見るか』

p.182~

サンプリング時間 カメラの露出時間

500分の1秒と15分の1秒 単位時間当たりのコマ数

映画 1秒に24コマ

CFF(臨界融合頻度)=視覚での時間的分解能(解明度)

ミツバチの視覚的一コマは人間の5分の1程度。

人の目の時間分解能は約50ms~100ms程度であり、この時間よりも短い光の点滅は連続点灯しているように知覚される。

例えば白熱電球の光は商用電源周波数が60Hzの地域の場合は1秒間に120回点滅しているが、普通はチラツキを感じない。

光の点滅だけでなく、動画であれば映画のフィルム映像やテレビ映像が本当は静止画をコマ送りしたもの(テレビの場合、1秒間に30コマ送りの静止画の切り替え)であっても連続した動画として見られたり、アニメーションも同様に動画として見ることができる。この現象を仮現運動という。

『意識のなかの時間』 エルンスト・ペッペル

『生物から見た世界』 ユクスキュル

Samādhiについて

Samādhiと云う言葉は、インドの宗教的伝統では、「サマーディの境地」とか「〇〇サマーディ」という風に、意識の状態(state)と云う意味で使われる。

テーラワーダ仏教では、「彼には、サマーディが有る/無い」とか「集中力(集中する能力)」という風に、一つの心の能力とか機能として使用される。

この違いには注意が必要である。

今、ここでしているのは、テーラワーダ的な意味でのSamādhi、ズームとかフォーカスとかする心の能力・機能のことである。

Samādhi(空間分解能)ズーム・フォーカス 視力の良さ 望遠レンズ

● Samādhiについての解説

サマーディには、それに付随する(伴う)意識経験がある。

・光に対する感受性が増す(なぜか、光がとても綺麗に見える)

・音に対する感受性の変化(静かになっていないのに、なぜが世界が静まりかえったように感じる、音と音の合間の沈黙に意識の焦点があう感じになる)

・時間の流れがゆっくりになったような感じから始まり、最終的には時間が止まったような感じ・時間感覚が消失する。

そして、永遠の一瞬(An eternal moment、Eternal Now)「蟻動いて太古の如し」と云う感じになる。

・精神的な快感を伴う(喜・楽)

Samādhi(定・三昧)=等持(時間軸でのモデル)、正受/不受、鏡の喩え(空間的モデル)

・包括的な意識(Inclusive)開いた気づきと排除的集中(Exclusive)

前者は全体的な、偏らない方向性を持ち、後者は限定された、狭い範囲への方向性を持つ。実際の意識はこれらが適当に混合されている状態である。

・無心、空っぽの心、意識の空白を認めるか認めないか

・点の連続としての線、いま=永遠=無時間、永遠のいま

主客分離→主客未分→分離

経験するというのは事実|其儘(そのまま)に知るの意である。

全く自己の細工を棄てて、事実に従うて知るのである。

純粋というのは、普通に経験といっている者もその実は何らかの思想を交えているから、毫(ごう)も思慮分別を加えない、真に経験其儘の状態をいうのである。たとえば、色を見、音を聞く刹那(せつな)、未だこれが外物の作用であるとか、我がこれを感じているとかいうような考のないのみならず、この色、この音は何であるという判断すら加わらない前をいうのである。

それで純粋経験は直接経験と同一である。自己の意識状態を直下に経験した時、未だ主もなく客もない、知識とその対象とが全く合一している。これが経験の最醇なる者である。

『善の研究』西田 幾多郎

見たり聞いたりする全て、判断がまだ行われる前は、まだ私は存在せず、主体も客体も無くただそれがあり、それがそれに気づいているという状態が起きており、判断が入ると、それはわたしが見たり聞いたりした何かとなり分離が起き、世界が現れます。

見るものなくして見、聞くものなくして聞く。

認識対象・認識作用・認識主体の三項の崩壊、再生(甦り)

クリシュナムルティ「分離なき観察」参照

I am angryとI feel angry(感じている私と、私の感情)

この観察を行うにあたって、とても重要な理解(必要な認識)が一つあります。

* これは、本来、「徹底した観察の結果」として自らのうちに生ずべき「答え(結論)」でもあるのですが、それと同時に、まず最初に、理(理屈)としてでも、この認識を持っていることで、いま行おうとする観察が初めて可能となる循環した構造を持っています。

それは、自己の内に根本的な変化を引き起こす誘発因でもあり、かつ、その結果でもある特殊な認識です。

私たちが問題に苦しむとき、常に、自らの内側に、主体(主観)と客体(客観)の二元性(区切り・分離感)が存在します。

私に感じられている感情と、それを感じている意識主体としての私の間にある、分離感・隙間・区切られている感じ―

「部屋(空間)と、その中に置かれている家具」、あるいは「鏡と、その中に写る具体物」と同じで、私たちが、悲しみや苦しみ、怒りを感じるとき、あるいは心の中の絶え間ない雑念に気づくとき、それら飛来し、移り変わる思考・感情(意識の中身)とは別に、それらの消滅・変転が起こっている芝居の舞台のようなもの、あるいは背景にある鏡面のようなものとしての「私と云う意識主体」の感覚が存在すると思います。

たとえば、「私は悩みを抱えている」と云うとき、抱えられている(意識内容としての)悩みと、それを抱えている(主体・意識)としての私は、(当然の前提として)別物として存在していると感じられます。

その区切られている・分離されている感じが紛れもない実感として存在するが故に、肉体的/心理的に、悩み・痛み・苦しみが現存し実感されている今この瞬間、それが無くなったあとに残る(いつか、未来の)容れ物としての自分を想像することが可能となります。

その分離感が実際には無い・錯覚であるのだということ、現時点で、常に/既に存在してないのだ、と云う認識が、ここで瞑想と呼ばれている自己観察には必要となります。

雪が降ったので、雪だるまを作ります。

夜中に、その雪だるまに意識が降りてきて、受肉し、宿ります。

そして、「はっ」と気がついた雪だるまは、こんなことを考えます。

「うー、冷たい! どうしてだろう?」

「そうか、お尻が地面の雪に触れているから冷たいんだ。

それなら、ここを離れて、もっと暖かい場所に移動しよう、そこで焚き火でもして暖まろう!」

しかし実際には、雪だるまは外界の雪と別の物質でできている訳ではなく、自身の全体が「それ」なのです。

そして、「冷たさ」も、雪の本性・性質としてあります。

雪だるまが心に思い描く、暖かい場所・温かい状況が実現したとき、雪だるまは無くなります。

私たちの状況も、それと似ています。

虚しいとき、苦しいとき、腹のたっているとき、私たちは、それと異なる、それと離れた主体として存在している訳ではなく、すべてが「それ」です。

私は、「その感情を持っている主体」なのではなく、「私自体が、その感情」なのです。

そのことの理解があるとき、現在ある、いま現前している事実がすべてです。

心が未来の、「これとは違うもっと良い状態」という想像(理想)に逸れ、エネルギーのロス(漏れ)が起こる、時-空の(時間的/空間的な)隙間がありません。

この、「いま感じている感情が無くなった未来」と云う心が生み出す想定自体が嘘だと分かるからです。

そのとき、観察に必要なエネルギーが存在します。

気づきのすべてが現在の、今ある事実へと注がれ、変化を起こすに足る熱量を持つのです。

いまと違うもっと良い状態(未来)と云う想像に逃げず、すべてが今に結集され、意識の内圧は、爆発に至るところまで高められます。

そこには、悟りや覚醒や問題の解決などの想像(イメージ)はなく、ただ、いま現にある、迷いや苦しみ、問題である事実だけが残ります。

そこに、問題が答えへと変貌する契機が生まれます。

* そのとき実現されてある意識の状態を「受容的(passive)な気づき」との言葉で表現しています。

痛み・悲しみ・苦しみがあるとき、それを観ている自分、それを恐れ、それに巻き込まれること無く、それを制御しようとしている自分という感覚があります。

「それを観察しよう(観察していよう)」とする心の動き(行為)自体が、それを恐れ、それをコントロールしようと云う、自我に発する制御欲求・安全欲求に発している場合がある。

「(観ている自分と、見られている対象の)分離感のある自己観察」の極みが「分離なき観察」であり、更に言えば、それは「観察」ですらなく、ただ「それ(対象物)」であること、「それ」になっていること、「それ」としてハタラクことである。

観ている自分(自我)と云う残り滓なしに、完全に「それ」しかないとき、「それ」が自然に働き、純粋な衝動・エネルギー・振動として展開する。

それを、「フラワリング(開花)」と云う言葉で表現することもできる。

禅の逸話にこういうのがあります。

白隠禅師に長く参じたおばあちゃん(大姉)が居ました。

白隠さんにも一目置かれるほどの、いわゆる「悟った」おばあちゃんでした。

あるとき、そのおばあちゃんの孫が事故で死にました。

そのお葬式の時、おばあちゃんは、ワンワン言って泣いてました。

それを見た近所の人たちが、「何だ、あのばあちゃん、普段悟ったとか何とか言ってるけど、あんなに取り乱して泣いちゃって、普通の人と何にも変わんないじゃない」とか囁きあっていました。

それを聞いたおばあちゃんは、「あんたら何も分かっていないねー。自分のこの号泣は、どんな偉いお坊さんのお経よりも功徳があるんだよ」と答えました。

大きな山を貫通しているトンネルを抜けて、その先に行きたいなら、そのなかに真っ向から入っていくしかないように、トンネルを幾ら外から観察したところで、その通路を抜けた先にはいけない。

雨雲を外から見ていても、何も分からないように、そこに突入して、暗く、濡れた場所を、モミクチャになりながら通り抜けるしかない。

痛み、苦しみ、惨めさ、喪失感などを超える、最高で、最短の道は、ただ全面的に苦しむことである。

苦しんでいる、そこから逃れようとしている自分すらないまでに、苦しみに打ちのめされ、打ち負かされて、苦しみそれ自体しかない状況に、真っ直ぐに飛び込んでいくこと(あるいは引きずり込まれていくこと)、これは、テクニックなどではなく、単に、どうしようもなく駄目になることである。

それが起こるとき、「これはマズイ! このままでは駄目になってしまう」との自我の足掻きが起こるが、それに構わず、負けて、飲み込まれて、駄目になって、訳が分からなくなってしまえば良い。

つまり、最高の方法は無方法であり、(方法を求めることこそが、最大の問題からの逃避・延期であり)方法など考えずに、全面的に、それに負け、突入することが必要である。

ただ、これは自分(自我)が行なえることではなく、起こるときには起こること。

不慮の事故、あるいは神の(宇宙の)恩恵に近いもの。

これは、禅が得意とする法の説き方であるが、それは禅にしか言えないこと(禅の専売特許)ではなく、クリシュナムルティであれ、ヴィパッサナーであれ、インド系の教えであれ、(言い回しは違うけど)行き着くところまで行けば、そうなるしかない。

私たちにできることは、ただどこまでも、いまある苦しみを観ることだけであり、その極みにおける飛躍は、狙うことも訓練することもできず、ただ起こるべきときに起こるだけで。

この「観察の先、観察対象へのジャンプ」は、自己観察と云う道(通路)を通り抜けた先にあるものであり、そこに向けてできることは、地道な、弛みない、粘り強い観察の訓練のみです。

「絶望(何もしないこと)と飛躍」が起こる為には、「あらゆることをし尽くさなくてはならない」。

その「できること」とは、気づきの訓練、今ある問題を純粋に観ることの持続、強化でしかないです。

I am angry 「私は怒ってる! 私は腹が立ってる!」じゃなくて、

I feel angry 「私は怒りを感じている」…を越えた、

I am angry 「私は怒りそのものだ」

禅の見方

● 「道可道非常道」

・通常訳

「道の道とす可べきは常道に非ず」

「語ることができる道は、常道(真の道)ではない」

「道(絶対的真理)は、言葉で捉えることができないし、語ることもできない」

つまり、「真理は、言葉を超えた実在である」

・伊福部隆彦訳

「道の道たる可きは常(かわらざる)の道に非ず」

道というものは時々刻々千変万化して生成発展しているものであって、決して固定した恒常的なものではない。

つまり、道という固定した実体としての真理があるわけではなく、変化そのものが道なのである。

それを、「変化しない真理(道、容れ物)」と「変化する現象(中身)」に分けて認識するところに根本的な誤りがある。

● 「一切衆生、悉有仏性、如来常住、無有変易」

・通常訳

一切の衆生は、皆、仏性を有する

如来は常住にして、変易あることなし。

すべての生き物は、(そのなかに)仏性を持っている、有している。

真理(さとり、悟った人)は、常に存在し、変化することがない(移り変わらない)、永遠である。

・道元希元訳

釈迦牟尼仏言、

「一切衆生、悉有仏性、如来常住、無有変易」

これ、われらが大師釈尊の師子吼の転法輪なりといへども、一切諸仏、一切祖師の頂寧眼睛なり。

一切は衆生なり、悉有は仏性なり

如来は常住にして、無なり、有なり、変易なり

Sati × Samādhi(カニカ・サマーディについて)

SatiとSamādhiのバランスの良いかけ合わせ・成長

・瞬間定=ヴィパッサナー・サマーディ

・望遠レンズ付き高速度撮影カメラという喩え

・融合モデルと映画モデル

・「五蘊皆苦」と「五蘊皆空」「空と苦」—テーラヴァーダと禅仏教(大乗仏教・ワンネス思想)との相違

・自然主義(融合思想)と反自然主義 「ひとつになる」と「離れて観る」

・観照者意識と、観照者の不在(「離れて観る」と「そのものになり切る」

以下の三つの要素の組み合わせによって成り立つ。

1、「心一境性」という要素。Samādhi

平たく言えば、主客未分、完全な対象との融合、脱落、見るものなくしての観察、見られる対象だけの独在、などといわれる意識状態。

それが起こっているかどうか?

「全面的な観察」においては、その瞬間のその対象だけが全宇宙であり、その生起の瞬間、宇宙開闢し、その消滅の瞬間、宇宙滅尽す、といった感じになる。

それを見ている「自分」と云う感覚も、「絶対的観照者、超個的観察者がいる」と云った感覚も、まったくない。

そのことが、一つ一つの内外の知覚対象―五感からの感覚知覚刺激、思考、イメ―ジ、感情、欲求―とのあいだで、むらなく、無差別的に起こっているかどうか?

2、観察のスピード・動体視力。Sati

一秒に一個の対象と融合し脱落を起こしていても、カニカ・サマーディとは言えないでしょう。なぜなら、一秒間も持続する知覚対象は(我々人間の知覚システム上)存在しないはずだからです。

「意識のなかの時間」E・ペッペル (岩波書店)

ユクスキュルの「生物から見た世界」の第三章「知覚時間」を参照

人間にとってこれ以上分割できない“瞬間”というのがある。

それは、だいたい20分の1秒ぐらいの単位である、ということです。

(感覚器官によって少し違うのだそうですが)

この「20分の1秒」という単位は、カニカ・サマーディの時間的限界が、多分20分の1秒くらいの所にあるのではないか、ということにも符合しています。

カニカ・サマーディと言えるには、少なくとも一秒間に五つから十、あるいはそれ以上の数の対象との融合・離脱を繰り返していなければならない、ということです。

「一秒に一個」という場合、おそらくは観察眼がピンぼけで、多くの物を見逃してる(経験していることに気づいてない、無自覚的に経験している(しかし当然影響は受けているはず))か、

あるいは知覚経験の直後に考え事をしている(微妙な仕方でその経験を味わっているか、「やったー、ついに“それ”が起こったー」などと記憶と照合しつつ考えているか、

どちらにしても現実生起に眼を瞑っている)かのどちらかではないかと疑われます。

この場面でこそ「ラベリング」という補助的技法の有効性が実感されるはずです。

3、持続時間(持続力)

単純計算で、一秒間に10個のペースのサティが、10秒続けば100個、60秒続けば600個の「自性=法」の観察が行われることになります。

「カニカ・サマーディが起こった。でも、それは0、2秒しか続かなかった」というのでは、それはカニカ・サマーディとは呼べないのかもしれません。

しかし、この第三の要素は、第一、第二の要素に比べたら重要ではないのかもしれません。

たとえ、それが三秒間のものであっても、完全な心一境性(対象との融合)と、研ぎ澄まされた動体視力・観察眼(瞬間瞬間の離脱)をもっての「観」であれば充分衝撃的であろう、と考えられます。

この三つの条件を完璧に満たしたものを「瞬間定」と呼ぶとするならば、私は未だ、その経験はしておりません。

なんとなくうっすらと、「確かにこの話、嘘ではなさそうだなー」と感じている程度です。

まあ、せいぜい「瞬間定っぽい」状態をチョロっと経験したことがある、という程度でしょうか。

定力がいま一つで、サティの高速化が連続して起きない、という定力不足の問題です。

「ヴィパッサナーに一点集中力(Samādhi)は必要ない、拡散性の気づき(Sati)があれば充分だ」とは、よく云われる話ですが、本格的にやろうとすると、どこかで定力不足の問題に足を引っ張られます。

そして、どうして定力がないのかということを考えるなら、もっと根っこに潜む、より本質的な障害要因に思い至らなくてはならないのかもしれません。

スリランカシステムは最終的に、クリシュナムルティの話とほとんど見分けがつかないような無作為、無選択、無限定の絶対受動的観察(ラベリングも中心対象もなし、サティすらしない】といった所まで至ります。

そうなると、ヴィパッサナーと云うもの自体に対するイメージが変わってしまいます。

ただ違うのは、その「無技法」に至るまでに、技法を尽くしての、段階的な、体系だった基礎訓練が用意されているという点です。

「技法を尽くした後、無技法に至る」「人事を尽くして天命を待つ」という方が現実的、実現可能なものに感じられます。

このへんの話は、結局、例の、消滅智だ、壊滅智だ、という話を実際に経験してみない限り、何とも言えないこと。

おそらく、原始仏教の使用法での「無常、無我、苦」という言葉は、我々が普通に理解し使っているようなものとは全く異なった意味なのでしょう。

その直接経験なしに、「一切皆苦論はおかしい、厭世的で歪んだモノの見方だ」などと言ってみたところで、仕方がありません。

つまるところ、ヴィパッサナーは顕微鏡下の世界の話であり、その顕微鏡覗いたことのない人間が何を言っても仕方がない、とは感じます。

眼の前にある紙を肉眼で見ればつるつるだし、触ればすべすべだし。

でも、100倍率の顕微鏡で覗けば、でこぼこで穴だらけかもしれない。

どっちが「あるがまま」の真実で、どっちが妄想かという問題ではないでしょう。

肉眼で見れば、つるつるに見えなければおかしいし、顕微鏡で覗けば、でこぼこの穴だらけに見えるのが当然。

そのような違いであるような気がします。

しかし、まあ、我々としては、判断保留して、言われた通りに、しかも批判的精神を働かせ、不確実さ、わからなさに留まりつつ、修行を続けて行くしかない。

捨(upekkhā)と慈悲(Mettā)

洞察とは、認識の転換・深化であり、それはゲシュタルト反転 (ウサギ、アヒル図形)に似た出来事として経験される。

「分離ある観察」と「分離なき観察」

ヴィパッサナー瞑想に対する疑問に答えて

昨今、良く見られるヴィッパサナー瞑想(主にマハーシ・メソッド)批判の典型として、以下のようなものがある。

1. サティ(気づき)による主客分化の強化について

サティをする側(主体)と、サティの対象(客体)の固定化、分離感の強化、主体と客体のさらなる分離、自我の強化がされるような感覚があること。

自我と云う隔てを壊さなければならないのに、その隔てが強化されるような感覚がある。

気づきという意識の働き自体が自我から起こっているので、やればやるほど主客の分離間が強まる感覚があること。

瞑想は主客融合・主客未分である(になる)はずなのに、その逆の結果となる矛盾。

2. ラベリング(言葉による気づき、確認)について

ラベリングにより、思考、雑念、怒り等を認識・識別する際、自己嫌悪感という瞋(怒り)が自然発生してしまい、かえって、それらへの執着・固着を深めてしまう点。

「痛み」「怒り」などと云う否定的なラベリング自体が対象に対する嫌悪感を強化し固着させてしまう。その観察対象自体も強めてしまっている感があること。

瞑想は、善悪・有無などの対立概念による分別を超える道のはずなのに、その分別・概念自体を強化すると云う錯誤。

3. 中心対象の設定について

中心対象をあらかじめ設定すると云う意志的、意図的な観察は、あるがままの現実の受動的な観察になり得ないこと。

真の瞑想は、徹底的なこれらの排除によって成り立ちうるのであり、あるがままへの気づきを説くヴィパッサナー瞑想が、実際の瞑想技法として、このような不自然なことをしているのでは、ブッダの真意にも反するのではないか、間違っているのではないか。

→ これは主にクリシュナムルティなどを読み込んでいる方から起こりやすい批判点です。

以上をまとめると、

「サティ=ラベリングの使用、中心対象の設定は、主体と客体を区別するマインドの働き(主客分離感)を強めるものであり、その技法と、進める境地には限界がある」と云うものです。

同じようなヴィパッサナー瞑想に対する認識・評価を、ケン・ウィルバーは、

1.one taste = 大乗仏教、アドバイタ、その他の伝統の説く、非二元の意識のレベル

2.witness = ヴィパッサナー瞑想など絶対観照者の観察のレベル

との(ある種の)階層づけ・ランクづけによって説明します。

以下は、ある方の書かれたウィルバー思想の要約です。

ウイルバーの(魂の)成長論を簡単に述べるなら、アイデンティティの脱同一化と同一化(統合)という言葉がキーワードになるでしょう。

例えば私達は自分の身体を客体として見て、自分の心(自我)に同一化しています。この段階では心と体が分裂しています。この自我から脱同一化して、自我と身体を統合することが次の段階です。

同様に身体から脱同一化して、世界と同一化することが次の段階です。

つまり、狭い自己からの離脱は広い自己との同一化と同義ということです。ただしウイルバーは最後の段階でこの二つを区別しています。

Witness、目撃者、元因の段階は、すべての顕現からの離脱を意味しています。しかし、この段階では、あらゆる主体への同一化を解除しているものの、未だ目撃者と目撃されるものという微妙な二元論が働いているとしています。

最終段階は、One Taste、心のレベル、非二元的領域、統一意識、と色々と表現を変えていますが、この段階はすべての顕現と統合します。

「目撃者の中で静かにくつろぐにつれて、この内なる目撃者であるという気持ちが完全に消え去り、そして目撃者は結局目撃されているあらゆるものだとわかる。形は空であり、空は形である。目撃者とすらも脱同一化し、すべての顕現と統合する。」ただ、ウイルバーはこの段階を、自己と全自然界との間に分離がない自然神秘主義の段階と区別しています。「自然との一致体験と違い、単なる外なる粗い形との間でだけでなく、内なる微細な形すべてとの間でも体験される。」

つまり、ヴィパッサナー瞑想では観照者の意識まではいけるけれども、非二元の「一味」のレベルには行けない、あるいは、非二元の意識の認識を邪魔する、との理解です。

この様なヴィパッサナー瞑想の理解・認識・位置づけは、ケン・ウィルバーに限らず、ステファン・ボディアンなど、現代アメリカの論者全般に共通するものですが、私とはかなり異なっています。

逆に、観の瞑想のなかでそのような分離感の残滓があると云うこと自体、ヴィパッサナーとしてはレベルが低く、初期仏教の理論では「初禅」の段階に達していない、「心一境性=サマーディ」が完成していない状態での観察であるとしか言えません。

その分離感(現象を見ている観照者として「私」の感じ)は、自身の微細な思考-イメージの蠢きを完全に対象化・観察・見切ることができていない故に継起・存続し、完全な対象化(余すところなき、見漏らしなきサティ)ができれば、そのような対象との分離感は即座に消えます。

そこから初めて真性のヴィパッサナーが始まる、と理解しています。

私は、禅、アドヴァイタ系、クリシュナムルティ、その他、現在沢山居られる瞑想世界の指導者の言われていることが、「細かい話を除いて、大まかな部分では、結局言っていること(説いている境地)は皆一緒である」と云うのに、ほぼ同意できるのですが、ことヴィパッサナー瞑想(原始仏教、歴史的人物としてのブッダ)の教えと修行システムと到着地点に関しては、そこに回収できない異質性を感じております。(断言できるほどの経験や論拠は、まだ無いので「感触」と云うに留めています)

また、すべての人にとって、それ(原始仏教的なさとり)を選ぶべき必然性があるかどうかは別問題です。

また、この話は、どちらが「良い悪い」とか、「間違い正しい」とか「上位下位」ということを言っているのでは無く、「違う・異質である」と云うことのみを言っております。

よって、これらの方の大乗仏教やアドヴァイタの理解に関しては疑問は無いのですが、ことヴィパッサナー=アビダルマ仏教の理解に関しては、かなりの問題を感じます。

純粋な(ヴィパッサナーもどきではない)ヴィパッサナー瞑想の修行経験がないのではないか、と感じてしまうのです。

これは、普通の意味では良書だと思えるラリー・ローゼンバーグさんの『呼吸による癒し』を読んでいても感じることで、この方は、私が理解するところの「真性ヴィパッサナー」を理解できていないのではないかと思っています。(よって「無常・苦・無我」などの原始仏教の根源の部分の説明が曖昧で、大乗仏教的に薄められた感じになっています)

ただし、それは通常のレベルの指導の場合、特に問題で無く、ラリー・ローゼンバーグさんは、非常に良い、開けたタイプの瞑想指導者なのではないかと感じています。

これら良く見られる批判・疑問・認識のズレは、私からすれば、

・ それらの技法の狙い・意味が分かるところまで実際にヴィパッサナーをやっていない

・ そもそも、ヴィパッサナー瞑想それ自体を正しく実習できていない

・ 正しく理解できている指導者に習っていない

・ 何らかの(瞑想や悟りに関する)先入観、背景理論を持った状態で、ヴィパッサナーの実践をしている(つまり、ヴィパッサナーとして正しく、正確に実践できていない)

のどれかから出てくるものではないかと思います。

これらの疑問・疑義は、理論的な説明によって解くことが可能である、と考えております。

このページの論考で、それを行なっていくつもりでおります。

なぜ、このことに時間を注ぐかと云うと、ヴィパッサナー瞑想と云う貴重な独自性を持った瞑想法(人類の精神的遺産・伝統)が、この程度の理解・誤解によって投げ棄てられるのは、あまりにも残念だと感じるからです。

私にできる範囲の理論的な説明・釈明によって、潜在的にヴィパッサナーに縁がありつつ迷っておられる方のヒントとなればと思います。

「五蘊皆苦」と「五蘊皆空」―テーラヴァーダと大乗仏教

なぜ、一般的な瞑想宗教では、あるがままの現実を観察したとき、「五蘊皆空」―現象は空である、すべては私である、となるのに、真性のヴィパッサナー瞑想では「五蘊皆苦」―あるがままの現実は「苦(ドゥッカ)」であるとなるのか。

これは、単なる言葉や文化、時代の違いで説明できるレベルの問題ではなく、修行法、到達地点全体に関わる深刻なズレであり、重要な問題です。

理論なき観察をしたとき、なぜ一方は「空」で、もう一方は「苦」なのか?

・見る目の訓練に、理論が前提されているから(観察の理論負荷性)

・動体視力の違い(時間分解能の違い)

・空間的融合と時間的分解

では、理論を離れた「あるがまま」とは? どちらが「あるがまま」に近いのか?

・レントゲンとMRIの喩え

・細胞を染めるときの染料の違い

・観察するための器具(装置)が、観察される内容をきめてしまう。

・理論(偏り、条件づけ)なしには、視力を上げられない

あらゆる思考・理論を排除しての観察を目指す、禅・ヴィパッサナーにおいても、観察の理論負荷性の問題はなくならない。

あらゆる条件づけをなくした理論は、具体性を失い、最終的に、何も言えなくなる。

するどい観察には、限定が必要。

あらゆる理論を脱け出た観察は無理

では、何が最善か?

複数の観察機械による画像を見ることで、よりリアリティの近似値に近づける。相対化する。そのためには、いま自分が見ているものが、理論依存的なものだとの了解が必要。(相対化)

超個的観察者の確立の後、その「観察者」が、一気に万物の側になだれ込み、崩れ込み、「分離なき、見ること」が起こる―そこでは、〈見るもの〉は〈見られるもの〉である。

もし、完璧なサティ―完璧な内/外現象の対象化・観察・離脱―が確立されたならば「目撃者と目撃されるもの」との二元性は、完全に払拭されているはず。

なぜなら、その二元性、その分離感を作りだしているのは、他ならぬ、対象化(自覚)することができていない内面のうごめき―思考・感情・判断などの微細なうごめきであるだろうからです。

つまり、vipassana・禅・クリシュナムルティなどが求めている「観察」とは、完全な対象化・自覚(それが生起したことに―たとえ、それが、どんな微細な想念であれ―気づいていること)―サティ―と、全面的な(その観察対象との)融合、無分離性―サマーディ―との混ぜ合わさった特殊な「観察」である、ということなのでしょう。

禅ではこの特殊な観察状態を、「そのものになり切ること」などと表現します。

聞こえている音になりきり、感じた感覚になりきり、自分の思考、感情になりきり、なりきりしていく。それによって、あらゆる問題を破砕していく―それが禅の行き方ですね。

実際には、微細なレベルでの「同一化」の「解除」―つまり、あらゆる内的/外的現象の自覚と対象化、離脱(捨)―はできていないのではないか? (つまり、完全な観察、全的な観察ではない。見落としがある。)

できてないがゆえに、「目撃者と目撃されるものという微妙な二元論が働いて」しまうのではないか、と云うことになります。

「現象に対して、一切思考による編集作業をやめ」たとき、そこに見えるのは、一切行の「苦(ドゥッカ)」性である、とテーラヴァーダは明白に言明し、「苦でも楽でもない、苦楽を超えた、あるがままだ」と、大乗仏教は確約する―この明らかな不整合を、「‥‥結局悟りの境地を言語化する際に違いが生じているだけなのではないか」と言って済ますことはできないのではないか、というのが現在の時点での私の見解です。

分からないのは、一切の存在の本質を苦(ドゥッカ)とし、煩悩を厳しく否定する立場です。そして、大乗仏教が巧妙に煩悩を肯定しているとする批判です。

サティとは、苦とか快とかという判断以前にありのままに気付きを入れて行くことではないのか、というのが私の素朴な疑問です。そして、煩悩のありのままに気付き受容するとき、煩悩への囚われから解放されていくのではないか。大乗仏教の中には、そういう考え方が在ると思います。それは、煩悩の肯定ではなく気付きと受容による、煩悩からの解放なのではないかと思うのですが。

テーラヴァーダ仏教が、煩悩を否定と肯定というレベルで語るところがよくわかりません。生起するあるがままに気付きを入れるサティの考え方と、私の中でうまく整合しないのです。

ヴィパッサナー瞑想の修行法には非常に強い共鳴を感じる。しかしその背景をなすテーラヴァーダ仏教については、引っかかりがあってすんなり受け入れられない。

一番の引っかかりは、やはり現象の一切を苦(ドゥッカ)として完全に否定することだ。

ヴィパッサナー瞑想は、生滅変化する現象の在るがままに気付いて確認するサティの修行に励む。サティによって現象をあるがままに受け入れる訓練を続けると、やがて心が作り出すものと真に実在するものとの違いがはっきりと分かり、現象の真の姿が洞察される瞬間が来るという。

また、心が描き出す妄想・幻影・現実の歪曲のたぐいがはっきり見えると、同時に自我(エゴ)が、元来は存在しない幻影であり錯覚であることが分かるという。

以上は納得できる。大乗仏教も基本的には同じことを言っていると思う。凡夫は言葉と思考を介することで「対立と区別の相」の下のこの世界を見る。しかしそれは世界の真実の相ではない。蜃気楼のごとき幻の世界を真実と見間違えているに過ぎない。言葉による区別・対立・分別を超えた世界のあり方が空性と呼ばれる。

わからないのは、テーラヴァーダ仏教では、幻影を振り払ったときに洞察される世界が、苦と捉えられ、大乗仏教ではそれが、空と捉えられるとことだ。ヴィパッサナー瞑想もエゴや言葉による歪曲以前のありのままの世界を見るという点は、大乗仏教と同じであるはずなのに、なぜそれは、空ではなく快や幸福と対立する苦なのか。現象を苦と規定したとき、それはもう「対立と区別の相」での見方ではないのか。

テーラヴァーダで言う「苦」には、

・苦‐苦

・壊‐苦(変易苦)

・行‐苦

の三つのものがある、と云うことです。(これらは、単なる形式的な教理・分類ではないはずです。)

そして「五蘊皆苦」の根拠は、最終的には、この、存在の「行‐苦」性にあるのだと思われます。掲示板での議論は、この三つの「苦」が入り乱れ、少々混乱しているように見受けられます。Noboruさんの引っ掛かっておられる問題は、「行‐苦」のレベルでの問題であるはずです。

「生滅」「壊滅」を目の当りにしてに、怖れ、おののき、戦慄す、という「行‐苦」の体験は、vipassanaの修行行程のなかでは、(たいてい)預流道になる(つまり、悟る)直前に初めて起こることのようです。

ここで言われている「苦」が、常識的な意味での「ああ、苦しい~、苦痛だ~」と感じることであるとは思えません。

つまり、(今の時点での)私たちにとって「行‐苦」とは、「話としては分かるけど、受け入れられない」ものではなく、「話としてすら理解できていない、まったく見当のつかない」タイプの苦であるはずです。

前に、どこかで、誰かが「苦の理解こそが、仏教(原始仏教、ブッダの説いた教え)の全てである。苦を理解できたなら、解脱する」と言っているのを聞いたことがありますが、まさに、その通りなのでしょう。

「苦」の理解こそが重要なのでしょう。

「思考停止して、現象世界をあるがままに観察したとき(如実知見)、「一切行‐苦」を感ず、「一切行‐苦」を感じるが故に、「厭離」が生ず(この「厭離」と云う言葉、言葉どうりに読むなら、厭い離れるということですよね。決して、「淡々と」とか、「あるがままに」とか「受容する」とかではなく)、「厭離」が生じたが故に解脱する」と云うのは原始経典に繰り返し現われる表現であり、これ自体を、「これはブッダの言ったことではない! ブッダの死後、小乗仏教徒が捏造した話だ」などというのは、あまりに無理があります。

この、「如実知見→「一切行‐苦」の洞察→厭離→解脱」を否定するならば、ブッダも、原始仏教も否定しなければならないでしょう。

それに対し、「苦なる世界→如実知見→苦/楽の超越(無自性・空の洞察)→現在涅槃(当処即ち蓮華国)」というのが、大乗仏教一般の悟り観でしょうか。

「体験者」と「体験」との二元性が崩れ去り、分離なき《見ること》が起こるとき―

そのとき、その「体験」を、「体験者」がなくなって「体験」のみが残った(「体験」のみに“なった”)、と表現することも、分離した対象としての「体験(内容)」がなくなって、「体験者―真実の自己・本来の面目―」のみが残った(が、露わになった、顕現した)、と表現することも、あるいは、「体験者」も「体験」も、何もかもがなくなった(限界線、境界線のないemptiness)、と表現することも可能だと思います。

自己がなくなって、無我になった―無我になって見れば、全てが自己だった、というのは禅宗の決まり文句―たとえば、こんな感じです。

「禅の真髄は自己を忘ずるにある。真修功成り、身心自然に脱落して、真箇自己を忘ずる時、天地皆自己ならざるなきを自覚して、手の舞い、足の踏むを知らずじゃ。

されども無始却来粘着縛着の自己を忘ずるの容易ならざることを、忘れることはできぬ。」

表詮(肯定的表現、生かす)と、遮詮(否定的表現、殺す)―そのどちらが使われているのかは、(禅の場合)文脈によって判断するしかない。

参考図書

他の方が書かれた気づきの旅の地図― いま、ここ、私へ至るための地図として何冊かの本を紹介します。

どれも質の良いものだと感じます。

(ただし、すべてが私の感じ方・考え方と一致している訳ではありません)

それぞれの人が、自身の道を歩み、それを振り返り、自分だけのオリジナル地図を作るのでしょう。

『無境界―自己成長のセラピー論』 ケン・ウィルバー

『今、目覚める―覚醒のためのガイドブック』 ステファン・ボディアン

『覚醒への旅― 瞑想者のガイドブック』 ラム・ダス

『意識(サイクロン)の中心』 ジョン・C・リリー