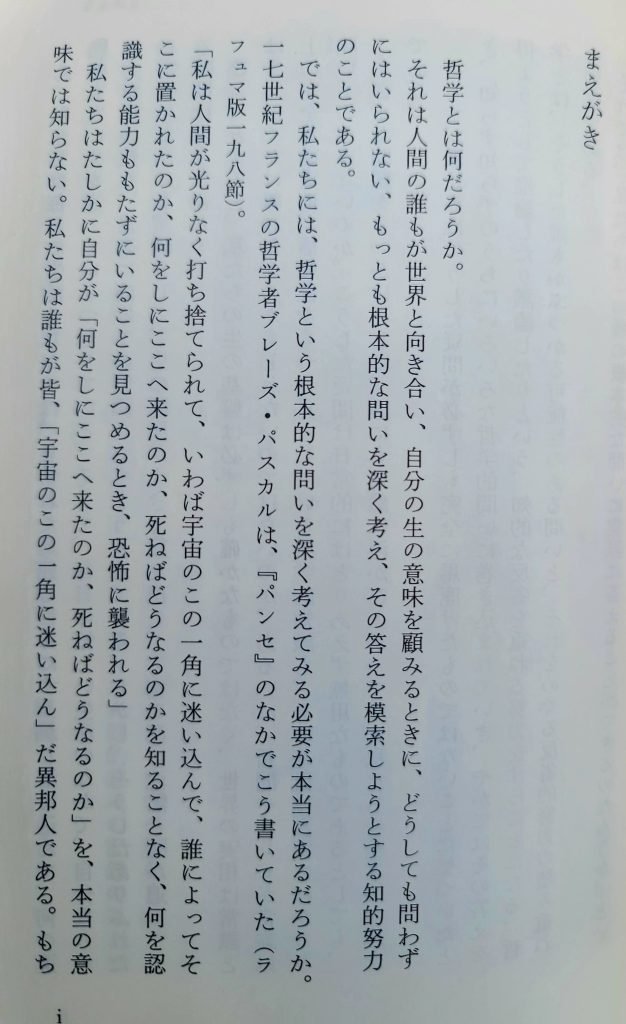

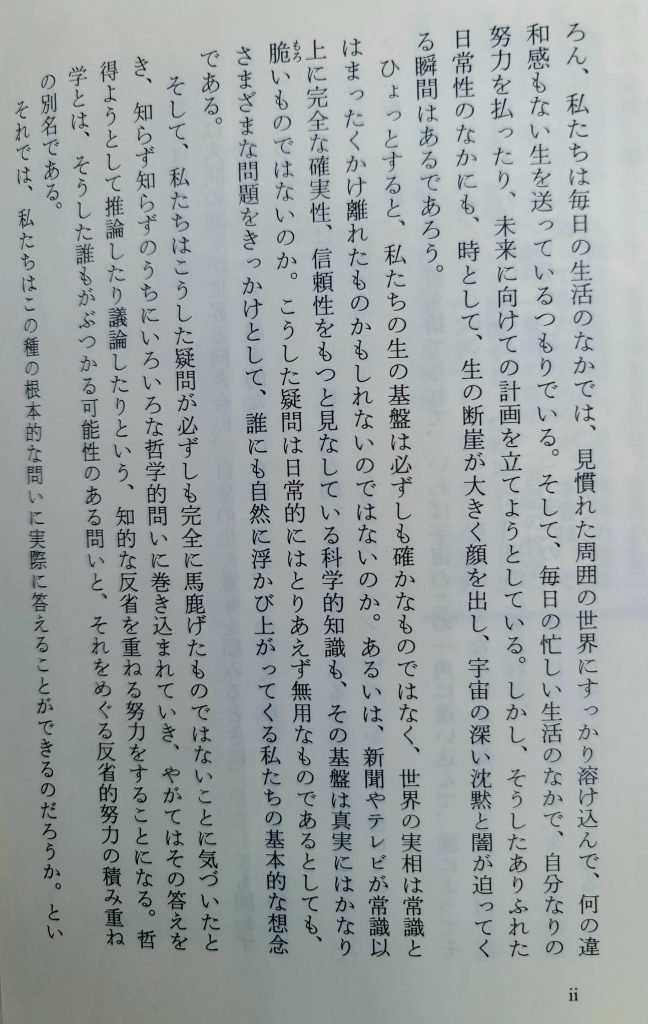

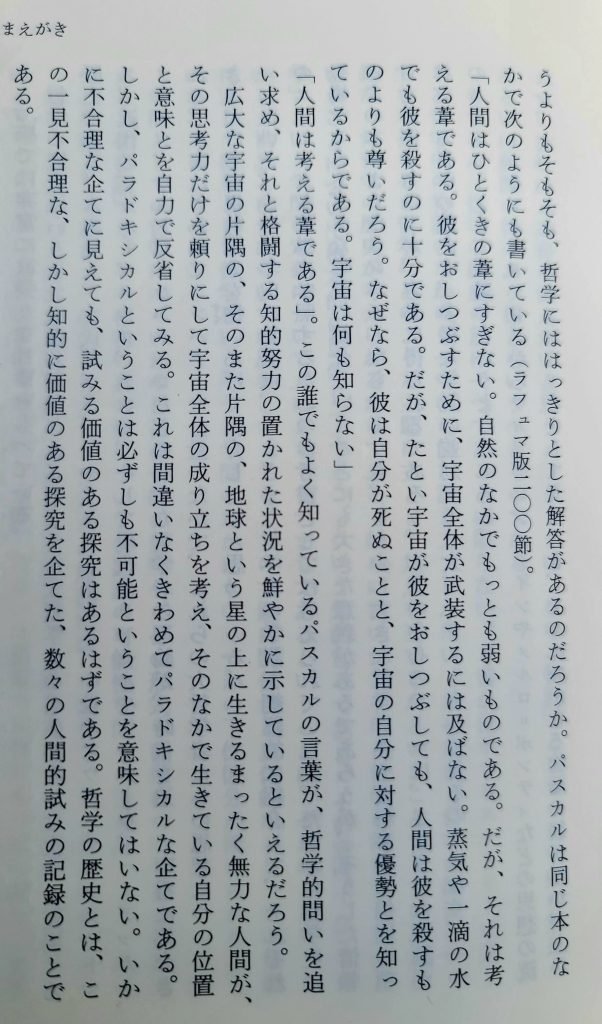

『物語 哲学の歴史 自分と世界を考えるために』 伊藤邦武著(中公新書)より

不満・苦しみという出発点

始発点において、私たちを実践に駆り立てる動機(始動因)とは何か。

それは、私が、いま、紛れもなく現実として感じている、不安・不満・苦しみであるに違いない。

それが具体的で熾烈なものであれ、あるいは漠然とした曖昧なものであれ、何らかの、今ある現状に対する不安・不満、身体的/心理的な悩み・痛み・苦しみ無しに本格的な実践がはじまることはない。

私たちは、「現在ある嫌な何かを(未来において)無くしたい・消したい」か、あるいは「現在ない好ましい何かを(未来において)手に入れたい・味わいたい」かのいずれかの欲求・動機・衝動によってしか動いていないし、また動くことができない。

心理的行為・身体的行動の全てが、「不快を避け快を得たい」「苦を避け楽に至りたい」との衝動に常に/既に従っており、一見そうでないように思える行為も、動機を探ってみれば、全てこの原則のなかで動いている。

「不満だから、(足りない何かを得て)満足したい」

「不安だから、(その原因を解消して)落ち着きたい」

「苦しいから、(それから逃げ出して)楽になりたい」

現状に対する、不満・不安・苦しみ、落ち着けなさ― それがすべての始まりに存在する。

まずは、その事実を自らに対し認めることが必要である。

よって、本格的な実践に取り組む際、まず最初に為すべきことは、

「自分は何に物足りなさ・不満を感じ、何に悩み・苦しんでいるのか」

「今ある何を無くし、今ない何を手に入れたいのか」

と自らに問い、自身の持つ「不満と苦」を(自らに対し)明らかにする作業である。

それを通して、修行に向かう動機の実質が露わとなる。

それが、これからの実践すべてを支える土台、確かな出発点として必要である。

ワーク1「問題意識の書き出し」

・ 私は、自分の現状(現にある姿、有様)の、どこに、どんな不満を抱えているのか?

・ 私が、いま感じている(抱えている)身体的/心理的な悩み・痛み・苦しみとは何か?

・ 私は、今ある何を無くしたい(免れたい)のか? あるいは、今ない何を手に入れたい(経験したい、味わいたい)のか?

自分が一体、何に苦しみ、何に迷い、何を無くし、何を得たいと思っているのか。

それを時間をかけて書き出し、自身に対し明確にすること。

* かって私自身が、二十代後半の何年間かをかけて、その作業を行った際の文書を一例としてここに置く。→ 『私の根本問題』

そうして明確化された、自身の身体的/心理的な悩み・痛み・苦しみのなかには、やり方によっては無くすことのできる、具体的な対処法を持つものも存在する。

たとえば、身体の怪我・病気によって、不安・悩み・痛み・苦しみが起こっているならば、適切に処置すれば、それらは解消できるだろう。

もし、放置していた虫歯が悪化し疼いているならば、覚悟を決めて歯医者へ行き、治療を受ければ、その悩み・痛み・苦しみは無くせる。

心理的な悩み・痛み・苦しみの場合でも、環境条件を変えるなど、対処によって無くせるものも多く存在する。

それら、具体的な対処法を持つ、解決できる悩み・痛み・苦しみについては、ここでは触れない。

それらは修行以前の問題として、放置することなく具体的に手を打ち、解決していくべきだろう。

その問題が、具体的な対処法を持つ普通のタイプのものなのか、それとも、そうでないのかの見極めが重要であり、もしそれが普通のやり方では解消できない悩み・痛み・苦しみであった場合には、実践に進む必然性を持つ。

自己直面か自己逃避か

修行とは、徹底した自己直面の作業である。

それは、いま、ここの、この現実の、あるがままの自分(多くの場合、たいしたことのない、情けない自分)から、目を逸らし、逃げ出すことなしに、そこに留まり、徹底してそれと向き合う実践を要求する。

それは、あるがままの、現にある(このつまらない)自分から、本で読んだり、人に聞いたりした「素晴らしい状態」へと移行する努力をすることではなく、この現にある自分の姿(身体/意識の刻々のハタラキ)を見つめ、徹底して味わい、それを解読し和解していく作業である。

それは、「悟りを求める」実践ではなく、「迷いを究める(掘り下げる)」実践である。

悟りたくて(覚醒したくて)修行を初めた人間など私は知らない。

「悟り」が何であるか、「覚醒」が何であるか、私たちは知らない。

それは、あくまで人生のどこかで誰かに聞いた言葉・観念でしかない。

しかし、「迷い・苦しみ」は、事実として― 私たちの存在に張りついた、紛うことなき事実として、存在する。

つまり、「さとり」は常に現前していない抽象概念(脳内イメージ)でしかないが、 「迷い」は常に身体化され、具現化された事実として存在する。

その、現に存在する、迷い(苦しみ)の構造を明らかにする実践こそが重要である。

「迷いを大悟するは諸仏なり、悟りに大迷するは衆生なり」

「衆生は悟りに大迷し、諸仏は迷いを大悟する」

しかし、私たちのなかには、とても強く、根深く、自己逃避(自分からの逃避)しようとする心の働き(衝動)が存在する。

それが、自己直面からの根本的な逃避を果てしなく続けること、延期を繰り返させる。

それは、外的情報刺激によって、何らかの行為・行動によって、身と心、時を埋め尽くすこと―

今、此処でない、もっと良い場所、もっと良い方法、もっと理想的な状況を考えることによって、身と心を一杯にし、現在の自分から目を逸らし続ける在り方である。

瞑想・内観・ボディワークとは本来、その容易には止め難い(変え難い)「現在の現実の自分から逃げ出そうとする心理的/身体的癖(衝動)」を抑制し、実現することの稀な「現在の現実の自分と直面した状態・有様」に自身を留め置くための仕掛けである。

それは、自分の頭の中に、知識・記憶・思考としてしか存在していない「理想(の状態)」に向かおう、それを実現しようとする心理的運動/身体的行為の一切を止め(捨てて)、今、ここに間違いなく現成している「現実(の自分)」「現在(の状態)」の認識に、持てるエネルギーの全てを振り向けることを要求する。

しかし、いわゆる「瞑想・内観・ボディワーク」を自己逃避の為に使うことも可能である点に注意が必要である。

つまり、自己逃避を潜在的な目的として、修行(トレーニング)に熱中し、修行経験を重ねていくことも現実にはあり得るということだ。

故に、「修行(実践)の動機が何であるか」の繰り返しの確認(自己認識)が重要となる。

その真の動機は「自己直面」なのか、「自己逃避」なのか。

実践に向かう動機の純化

出発点において、動機が正しいものでない(自己逃避的である)ことは避けられない事実であるのかもしれない。

「今ある苦しみを無くして、楽になりたい」

「すごい体験をして、すごい境地を味わいたい」「そして、このつまらない自分を超えた、すごい自分になりたい」などの、逃避的で承認欲求充足的な衝動が原動力となって実践に専念できている、と云う場合も多くあるだろう。

あるいは(もしかして)「間違った動機からしか始められない」のが現実であるのなら、それを「間違ったもの」と言ってしまうこと自体、どこか問題をもっているのかもしれない。

しかし、時間と共に、の動機の純化は必要である。

それがない限り、どんな努力も学習も進歩も、最終的に自分を救うことにはつながらず、間違った方向へと導き、内心の苦しみは(自覚もないままに、かもしれないが)かたちを変え、続いていくことだろう。

その自己直面が(どこかで)ない限り、本質的な問題解決は果たせないだろう。

無我の体験とそこに至るための技術と知識を自我が自己防衛の鎧(アクセサリ)とし、とんでもない「無我おばけ」を作り出すことに終わってしまう可能性もある。

牛の飲んだ水は乳となり、蛇の飲んだ水は毒となる。

発心正しからざれば、万行むなしく施す。

実際に修行を始め、自己を観ること、自分を知ることの実践に取り組んでいく道の半ばで、出発地点とはまた違った強い感情を抱くことがあるかもしれない。

それは、現実のあるがままの自分を見るとき、あるいは自分のこれまでの人生、やってきたこと、外に現れた行動・言動、あるいは内面的な自分の心の動きを見るとき、欲と怒りとプライドだけで生きている煩悩の巣窟である自分、内なる暴力性・攻撃性、ズルさ、醜さ、承認欲求など、どうにも救いようのない自分に気づいたとき自然に起こる切迫した感情である。

そこに、自己修養としての、平均以上の人間になるための、余裕をもって行う修行ではなく、せめて人並みの「人間レベル」になるための修行― 自分のなかの、一皮剥いた下にある獣の部分をどう陶冶するか、そうしないと、いつ、どんなキッカケで犯罪者にでも人殺しにでもなりかねない、との恐れ・怯えにも似た自覚に突き動かされての切実な実践の始まりがある。

それは、自分の姿が見えてきたが故の、自身に対する幻滅であり、動機・モチベーションの変化・深化である。

我が身、八万四千の悪あり。

その中に、色欲・利欲・生死・嫉妬・名利の五つ、まさに大将なりと。

世の常、退治し難し。

* ある人、釈氏の衰えし事を問う。予云、中々詞に述べ難し。かしらを下ろせば、我も出家の二字を汚す。恐ろしき事なり。常の家を出、三衣一鉢にして樹下石上の住居するさえ、真の出家と云い難し。真の出家に望み深くは、我が身は八萬四千の悪あるものなり。其中に大将とかしづく、色欲、利欲、生死、嫉妬、名利、此の五つ也。よのつねにして退治し難し。

昼夜悟以って一々に身の悪をほろぼし、清浄になるべし。悟と言うは本心なり。ものの是非邪正をよく知り、邪を去り、正を保って深く護り、常に坐禅して如来を助け、工夫して悪を去り、年月功積もって必ず心安くなるべし。

いよいよ怠らずつとむるに及びて、五欲を滅ぼし、悟成就して、地獄、餓鬼、畜生、修羅の苦を離れ、平常を守り、其功つもり、後には何もなくなり、萬法に任せて咎無し。勤めてここに至り、世間の人を勧め、上根機の人には、直に自前を以って教え、中根機の人には、方便を以って坐禅させ、下根機の人には、念仏を以って後世を願わせ、斯くのごとく人を助くるを、真の出家を言うなり。愚にして成り難し。 『至道無難禅師 即心記』

ここまで、自己否定的でネガティブな動機についてのみ触れてきたが、ここに、それとは異なったポジティブな動機について触れることもできる。

それは、苦しみの合い間の晴れ間にときおり訪れる、自己認識の開けの純粋な驚き、自己浄化の強烈な喜び、「もっと先の風景が見たい」との科学的探究心にも似た全人格的欲求の発現として経験される(強烈な動機である)。

それを「自身のためだけの修行から人類全体の課題への取り組みへと修行の原動力が変化していくプロセス」と見ることもできる。

実際の現場においては、これら諸々の感情・動機が、そのときそのとき、絡み合い混ざり合いしながら、実践(修行)を導く。

あるいは、こうも言えるだろう。

行程のすべてを貫いて、passion(苦・情熱)が存在し、道を押し進める、と。

苦しみとしての直面(受難・受苦)に始まり、情熱・熱情へと純化されつつ実践を先導する。

容易には解消できない、強く、根深く、持続的な、苦しみ・不満を持ち、その焼けつくような炎を簡単に消すことなく、保持し、抱き続けること。

それは結局、各人のなかの「今、この自分でいることの苦しさ」と「何としてでも変わりたい、問題を解決したい、現状を突破したい」との思いの強さのみが生み出せるものであり、つまるところ、それこそが修行における最大の才能(恩寵)であるのだろう。

なぜなら、その「不安・不満・苦しみ」こそが私の唯一の真実であり、

ここからはじまる実践の土台・足場であり、

答えの種子であり、

最後に、そこに花が咲く場所でもあるからです。

ワーク2 「三ヶ月の命」

残り、あと三ヶ月しか命が(時が)ないとして、私は、どのように生きるだろう?

残された時間を、何をして(何に費やして)過ごすだろうか?

それを、リアルに、切実に、正にこれから起こることとして、時間をかけて考え、書き出してみよ。

この場合、「三ヶ月」という期間設定が重要である。

残り三日でもなく、三年でもない、

三ヶ月(90日)間で、できること、やっておきたいこと、

「まもなく迎える死の瞬間に、最も悔いの残らない時の使い方は何か?」を真剣に考えてみよ。

そして、その答えが出たならば…

それが実行可能なことであるなら、生きている今、残された人生の時間を使って、それを実際に生きてみよ。

もし、その内容が修行に結びつくこと、あるいは、その内容の実現のためにも修行を必要とする場合には、実践へと進め。

生の有限性・希少性の自覚

日常感覚は死の隠蔽の上にはたらく。

マンホールの上を歩く足は足下に空洞のあるのを忘れている。知っていてもそのために立ち竦むことはない。

日常感覚も死の空洞の上に鉄板を張って、落ち込むことのないものとして生きている。

人間が笑うことができるのは、死を忘れているからだ。

死の際まで死を思わないで生きることは人間の生き方のもっとも健全なものにちがいない。

たいていの人はそのように生きており、尿路の結石に苦しんだ十六世紀フランスのモラリストも、たしかそういう生き方を推奨していたと記憶する。しかし、結石の痛みが我慢ならぬほど強くなれば、人はいやでも意志のそとにある身体というものに思い至る。

また、その痛みが生命の不安を誘い出せば、いつまでも死をよけて通ることもできなくなる。

そしてそのとき、人は、死とは身体の消滅であるというわかりきった事実の前に駭然とする。

一人の人間にとって、彼自身の死だけが唯一正真の死だが、人はいつか、目隠しを解かれて、そういう自分の死と対面しなければならない。『この世、この生』 上田三四二

それは意識の窓に降り注ぐ雨あられ…

生の(日常意識の)まどろみを覚まし、動機の純化を促す。

私たちはいつか死ぬ。

それは私たちがとても幸運だったということだ。

ほとんどの人はそもそも生まれることなく、だから死ぬこともない。私の代わりにここにいてもおかしくなかった潜在的な人々の数はサハラの砂粒の数より多いだろう。

それらの生まれなかった人々の中にはキーツより偉大な詩人、ニュートンより偉大な科学者もいたはずだ。

なぜそう言えるのかと云うのは、DNAのセットとして存在可能な数は実際の人々にあらわれたセット数を圧倒的に上回るからだ。

あなたや私が「現に此処に居る」というのは、この唖然とするほどのオッズをくつがえした結果なのだ。私たちは、私たちのような生物が生存可能な惑星に棲んでいる。

暑すぎも寒すぎもせず、適度な日光が当たり、水がある。

ゆっくりと自転し、緑にあふれ、素晴らしい収穫が期待できる。

ランダムに選んだ惑星がこのような状態であるオッズはどれぐらいだろうか。植民予定の多くの乗員が乗り込み長期的な冷凍睡眠を続けている宇宙船を想像しよう。

その船は恐竜を絶滅させたような彗星が地球に衝突するのが避けられずに、種の存続という絶望的ミッションを遂行しているのかもしれない。

乗員は冷凍睡眠に入る前に、たどり着いた惑星が居住可能であるオッズを計算するだろう。

そのオッズの推測が最高でも100万分の1で、1回の星間航行に100年かかるとするなら、冷凍睡眠乗員を乗せた宇宙船がそのような惑星にたどり着く可能性はほとんどないだろう。

しかし、ここで、この船のロボットパイロットがあり得ないほどの運の持ち主だったとしよう。

わずか数百万年で、その船は人類が居住可能な惑星に幸運にもたどり着く。

適温で適度な恒星の光が届き、水と酸素がある。

乗員であるリップ・ヴァン・ウィンクルたちは光の中で目覚める。

百万年の睡眠ののち、ここには肥沃な大地、暖かな草原、光り輝く渓流があり、生い茂る緑の中を素早く動く生き物たちが見える。

乗員たちは、呆然とした目覚めの感覚のなか、あり得ないほどの幸運を信じきれない思いと共に、その世界に足を踏み入れていくのだ。

私は生まれてくることができて幸運だ。

あなたもだ。

それは特権なのだ。

しかし、単にこの惑星を楽しむだけの特権ではない。死とともに目が閉じられるまでの短い期間に、私たちは理解する機会を与えられているのだ。

なぜ私たちは生きているのか、なぜ人々は知覚し、行動するのかを理解する機会を。

『虹の解体(Unweaving the Rainbow) 第1章 冒頭部分』 リチャード・ドーキンス

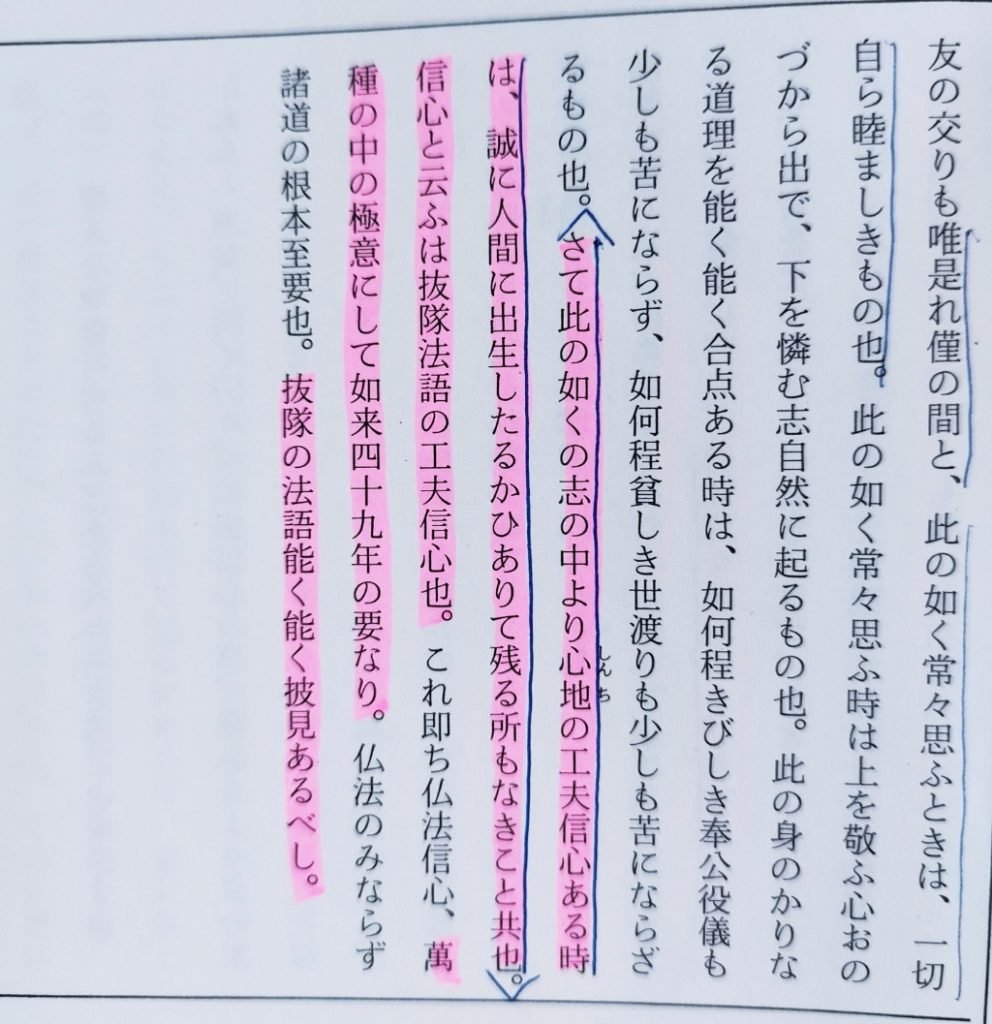

『森信三 一日一語』 → 抜粋

『澤水仮名法語』「白骨の無常を示すこと」

白骨の御文

それ、人間の浮生なる相をつらつら観ずるに、凡そはかなきものは、この世の始中終、幻の如くなる一期なり。

されば未だ万歳の人身を受けたりという事を聞かず。一生過ぎ易し。

今に至りて、誰か百年の形体を保つべきや。

我や先、人や先、今日とも知らず、明日とも知らず、おくれ先だつ人は、本の雫・末の露よりも繁しといえり。

されば、朝には紅顔ありて、夕には白骨となれる身なり。

既に無常の風来りぬれば、すなわち二の眼たちまちに閉じ、一の息ながく絶えぬれば、紅顔むなしく変じて桃李の装を失いぬるときは、六親・眷属集りて歎き悲しめども、更にその甲斐あるべからず。

さてしもあるべき事ならねばとて、野外に送りて夜半の煙と為し果てぬれば、ただ白骨のみぞ残れり。

あわれというも中々おろかなり。

されば、人間のはかなき事は老少不定のさかいなれば、誰の人も、はやく後生の一大事を心にかけて、阿弥陀仏を深くたのみまいらせて、念仏申すべきものなり。

あなかしこ あなかしこ

一大事と申すは、今日只今の心也。

それをおろそかにして翌日あることなし。ある人の話に、「吾れ世の人と云ふに、一日暮しといふを工夫せしより、精神すこやかにして、又養生の要を得たり」と。

如何となれば、一日は千年万歳の初なれば、一日よく暮すほどのつとめをせば、其の日過ぐるなり。

それを翌日はどうしてかうしてと又あひても無き事を苦にして、しかも翌日に呑まれ、其の日怠りがちなり。

つひに朝夕に至れば又翌日を工夫すれば、全体にもちこして今日の無きものに思ふゆゑ、心気を遠きにおろそかにしそろ也。

とかく、翌日のことは命の糧も覚束なしと云うものの、今日のすぎはひを粗末にせよと云ふではなし。

今一日暮す時の務めをはげみつとむべし。

如何程の苦しみにても、一日と思へば堪え易し。

楽しみも亦、一日と思へばふけることもあるまじ。

愚かなる者の親に孝行せぬも長いと思ふ故也。

一日一日を思へば、退屈はあるまじ。

一日一日とつむれば百年千年もつとめやすし。

何卒一生と思ふからにたいそうなり。

一生とは永いことと思へど、後の事やら翌日の事やら、一年二年乃至百年千年の事やら知る人あるまじ。

死を限りと思へば、一生にはだまされやすし、と。一大事と申すは、今日只今の心也。それをおろそかにして翌日あることなし。

すべての人に遠きことを思ひて謀(はか)ることあれども的面の今を失ふに心づかず。* 示徒(偈頌)

一住此林丘 安身三四旬

昨聴千葉落 今見百花新

送月疾於箭 経年如転輪

后生須努力 徒莫待来春一度び此の林丘に住んでより

身を安んずる三四旬(三・四十年)

昨は千葉の落つるを聴き

今は百花の新たなるを見る

月を送ること箭よりも疾く

年を経ること輪を転ずるが如し

后生(後を継ぐ者たち)須らく努力すべし

徒らに来るべき春を待つこと莫れ道鏡慧端(正受老人)

生死事大、光陰惜しむべし。

無常迅速、時人を待たず。

人身受け難し、今已に受く。

仏法聞き難し、今已に聞く。

此の身今生に向って度せずんば、更に何れの処に向ってか此の身を度せん。